【基礎知識】相続が発生した際の法定相続人って誰?正確に把握しておかないと『遺産分割協議自体』が無効になります

今日は「相続が発生した際に『誰が相続人になるのか』を知って、トラブルなく遺産を相続しましょう!」というお話をします。

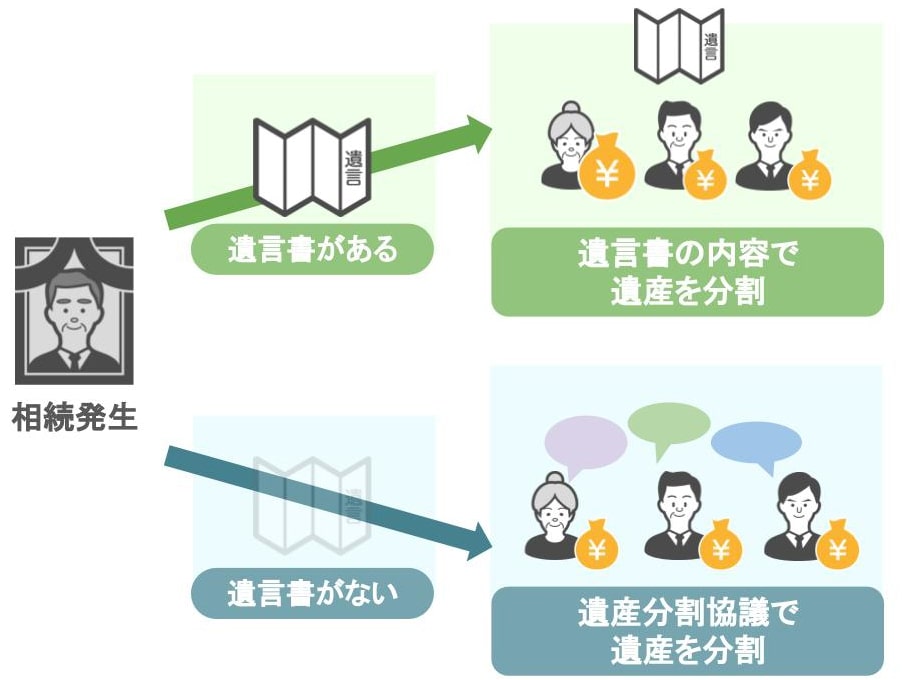

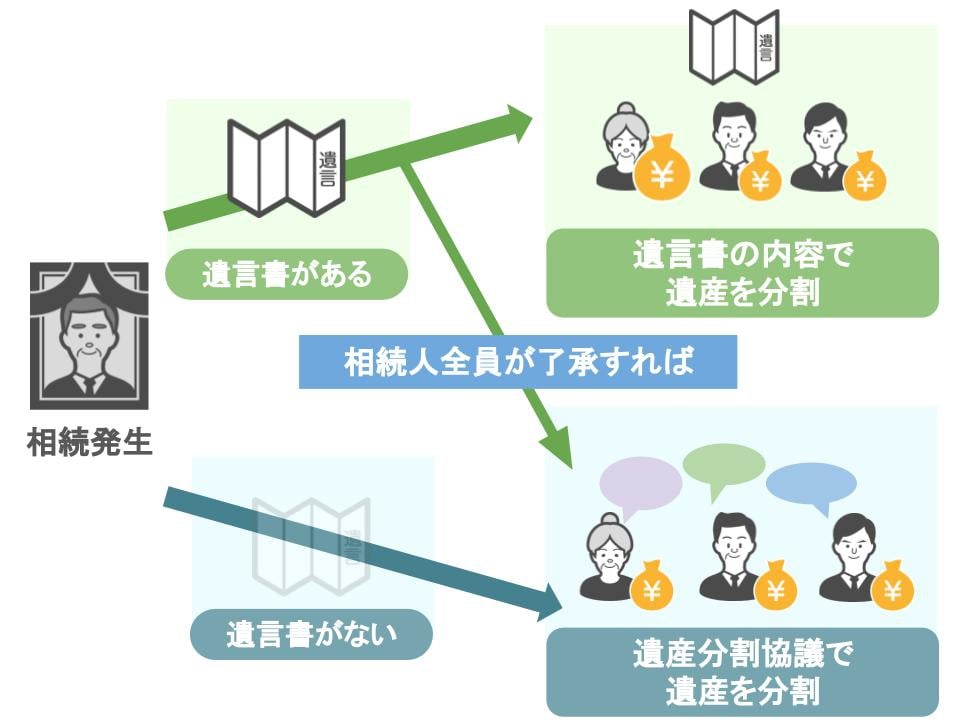

亡くなった方の財産を分ける方法には、大きく分けて以下の2通りがあります。 ②相続人全員で遺産の分割協議を行い、各自の遺産額を決める方法

①亡くなった方が生前に作成した遺言書通りに財産を分ける方法

これは、

➡亡くなった方の遺産が数億円以上ある様な家庭でも、

➡亡くなった方の遺産が数千万円、数百万円の家庭でも

同じになります。

【遺言書がある場合】は、

➡基本的に遺された相続人はその遺言書通りに財産を分けることになりますが、

【遺言書が無い場合】は、

➡相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で、亡くなった方の財産を分ける事になります。

そして、この遺産分割協議を行う際に大事なのが、

『今回の相続においては誰が亡くなった方の法定相続人になるのか?』

という部分です。

この部分をキチンと理解しないまま遺産の分割を始めてしまうと、後に思わぬトラブルを招くこともありますので、

相続が発生した場合には、

〝今回の相続においては一体誰が法定相続人になるのか〟

という部分は必ず把握しておかなくてはいけません!

ですので今回の記事では、 ①法定相続人の概要(法定相続人とは?各相続人ごとの相続順位)

②相続における法定相続人の範囲と相続割合【7つのケース】

③自分が死んだ後に相続人が誰もいない場合財産はどこに行くのか

【この記事の内容を動画で見る】

この記事と同じ内容を、【動画】でも見て頂けます。

記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

①法定相続人の概要

ではまず、そもそも『法定相続人』とは何なのか?その概要から解説して行きます。

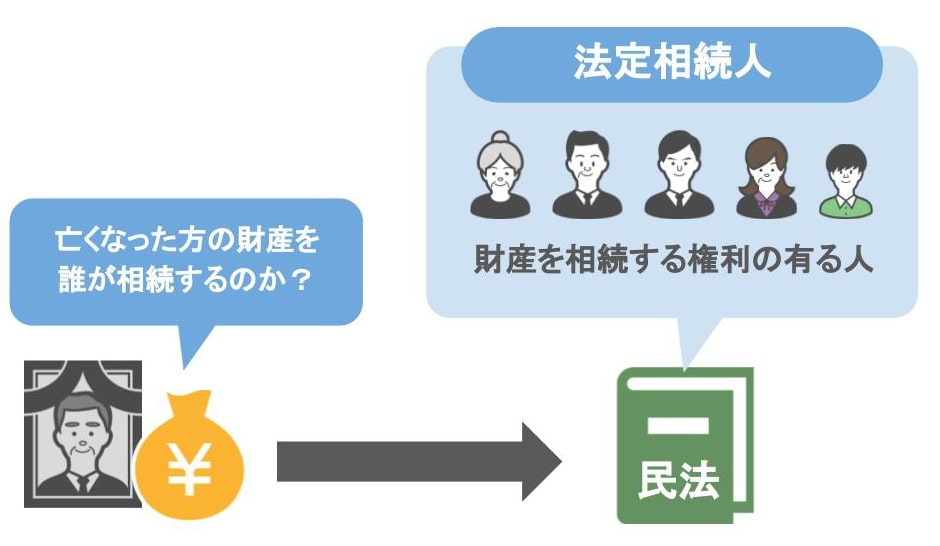

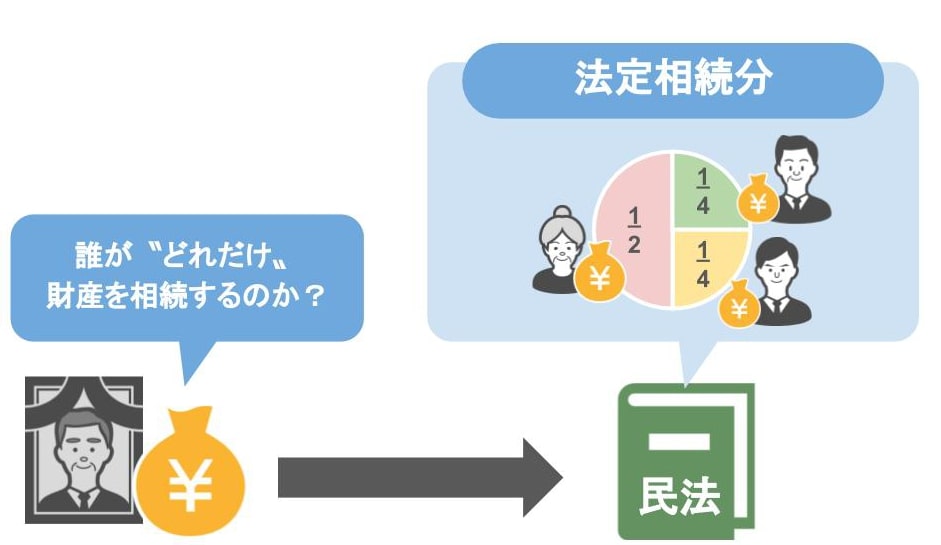

民法では

「亡くなった方の財産を誰が相続するのか」

という所が定められていまして、その人のことを、

法律で定められている相続人【法定相続人】と言います。

ようは【財産を相続する権利のある人】の事です。

ただし、

「民法で定められているから、亡くなった人の財産は必ず【法定相続人】が相続しなければいけない。」

ということはなく、

➡遺言書などがあれば【法定相続人】以外の人でも財産を相続する事ができます。

ただし、

➡【法定相続人】以外の人が相続人になる場合は、

➡【法定相続人】の人が財産を相続するときよりも、

➡余分に相続税が掛かってしまいます(相続税の2割加算)

さてでは、ここからは、

被相続人の方が亡くなった場合

「誰がその財産を相続できる【法定相続人】になれるのか」

の概要を説明して行きます。

誰が財産を相続できる【法定相続人】になれるのか

まず、亡くなった方の家族であれば、全員が【法定相続人】になれる。

というワケではありません。

家族の中でも、

➡特になんの条件も無く【法定相続人】になれる人もいれば、

➡亡くなった人に子供がいるか・いないかによって、【法定相続人】になれるかどうかが左右される家族もいますし、

➡親が存命か・亡くなっているかによって【法定相続人】になれるかどうか左右される家族もいるんですね。

➡また、家族の中にはもともと相続権がない人もいます。

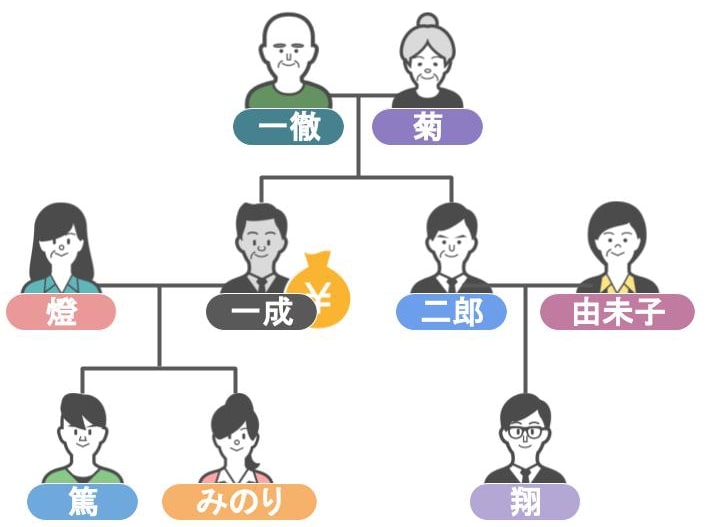

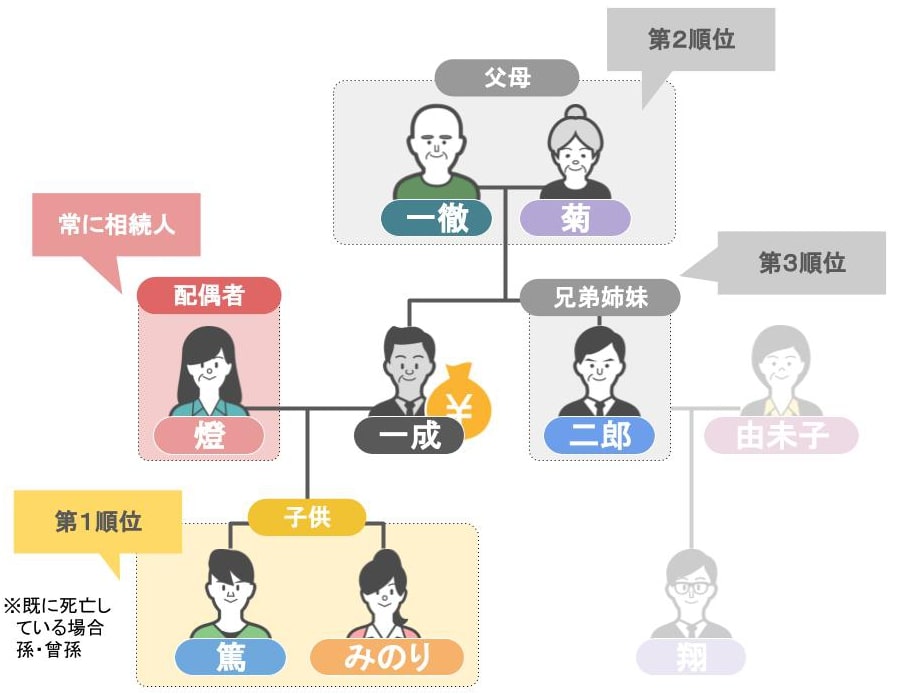

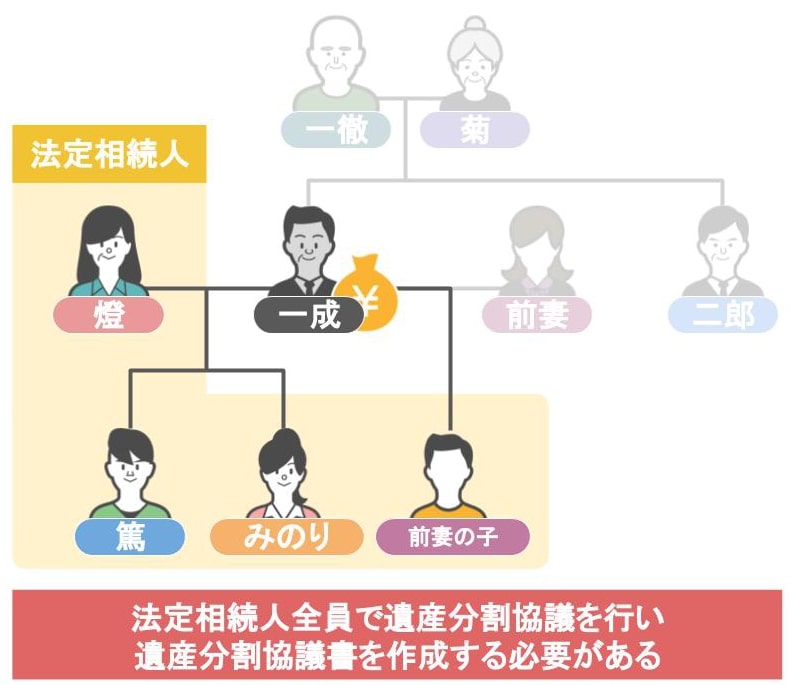

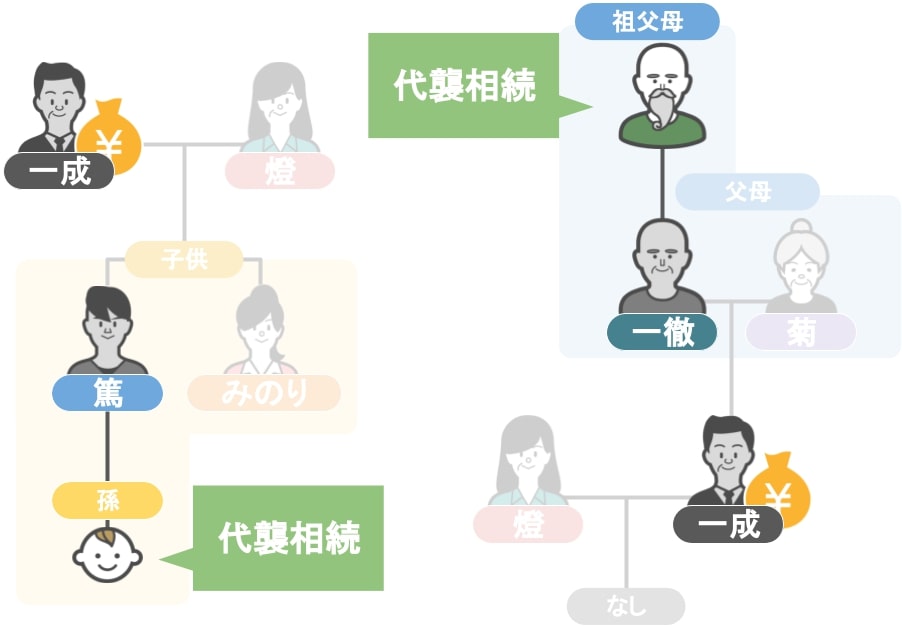

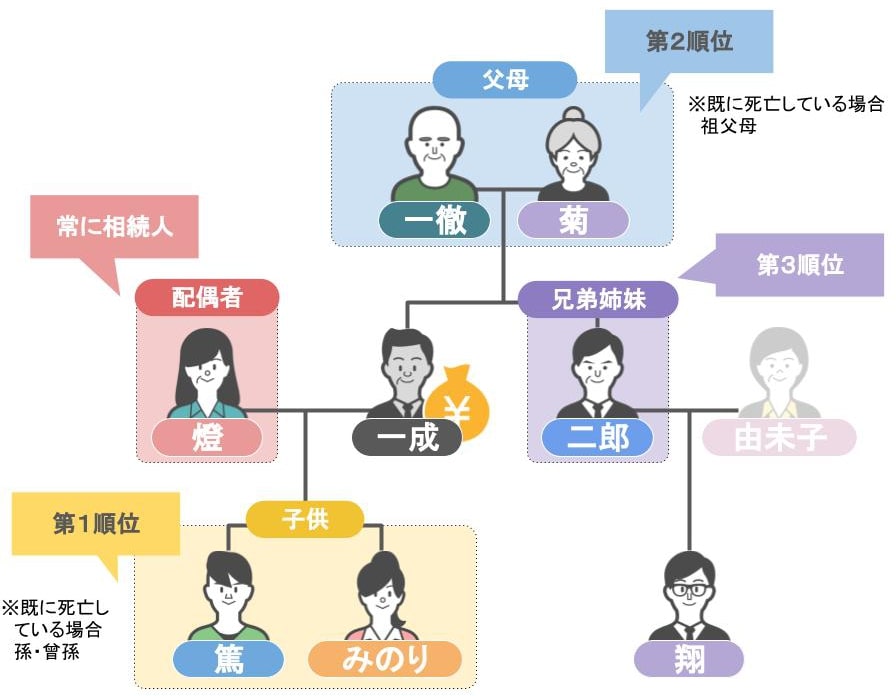

わかりやすいように、この図の様な家族を元に、【法定相続人】になれる順番・順位を解説していきましょう。

家族構成は、

お父さん:一徹さん、お母さん:菊さん

2人の子供:一成さん、二郎さん

一成さんの妻:燈さん

二郎さんの妻:由未子さん

一成さんと燈さんの子供:篤さん、みのりさん

二郎さんと由未子さんの子供:翔さん

この家族の中で一成さんが亡くなったとします。

この時、誰が【法定相続人】になれるのか・・・と言いますと、

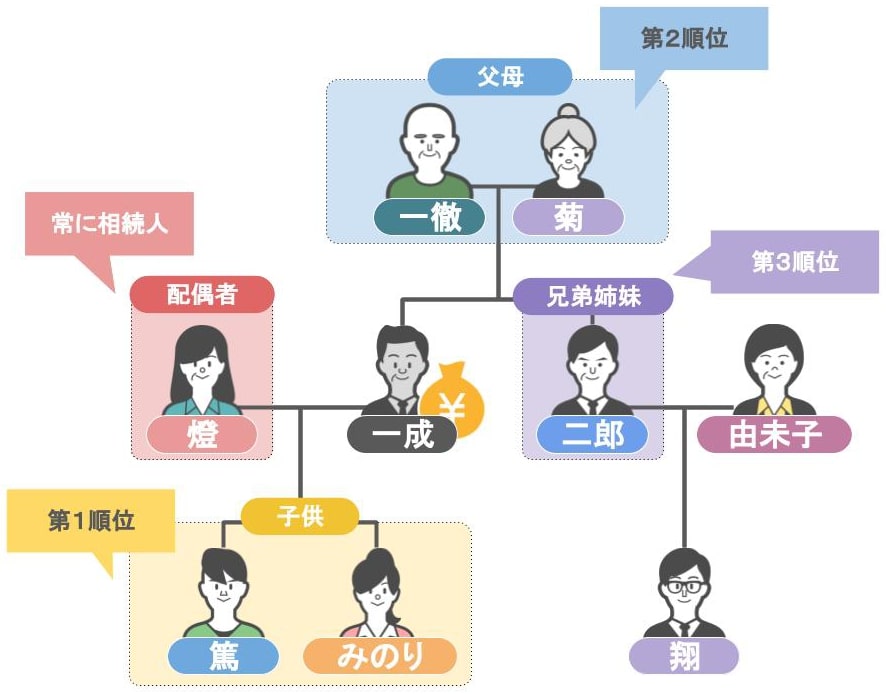

まず、

まず、

【亡くなった方の配偶者】は

➡相続順位に関係なく常に相続人なので、

➡奥さんの燈さんは一成さんの【法定相続人】になります。

ですが、他の家族は【法定相続人】になれる順番がありまして・・・

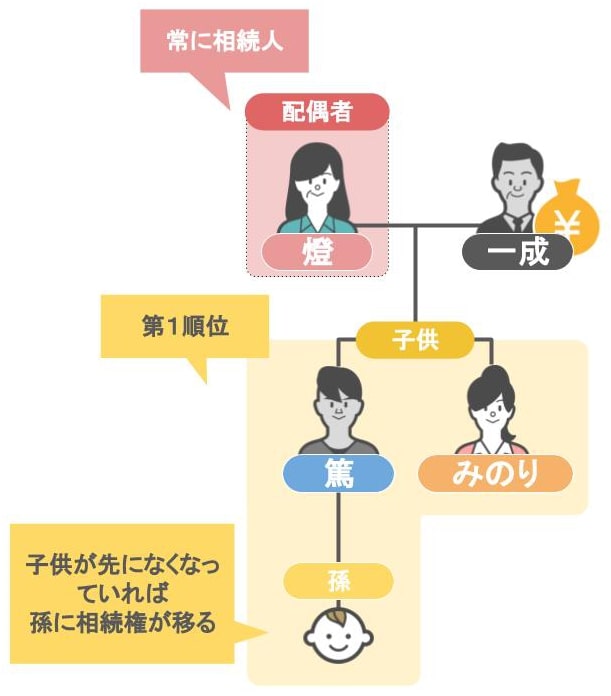

第一順位

まず【第一順位】は一成さんの【子供】である篤さんとみのりさんです。

➡もし一成さんよりも先に子供が亡くなっていて、

➡孫がいれば、

➡孫が第一順位の【法定相続人】になります。

ちなみに、孫も亡くなっていれば曾孫が【法定相続人】になれます。

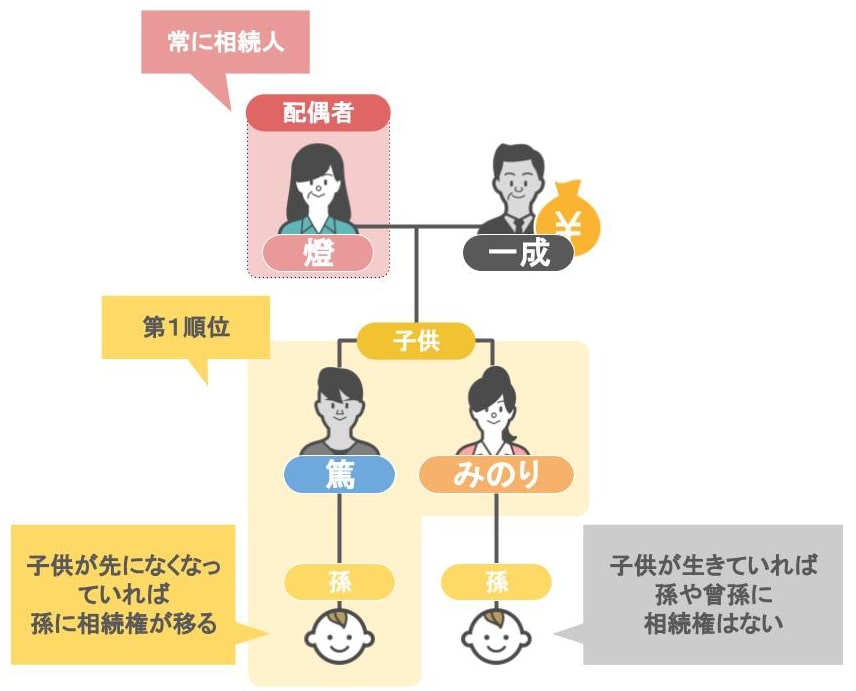

子供が生きていれば

➡孫や曾孫に相続権はないのですが、

一成さんが孫と養子縁組みをすれば、

➡その孫は法定相続人になれます。

➡亡くなった方に子供がいる場合、

➡第二順位である親や

➡第三順位である兄弟姉妹には

➡相続権がありません。

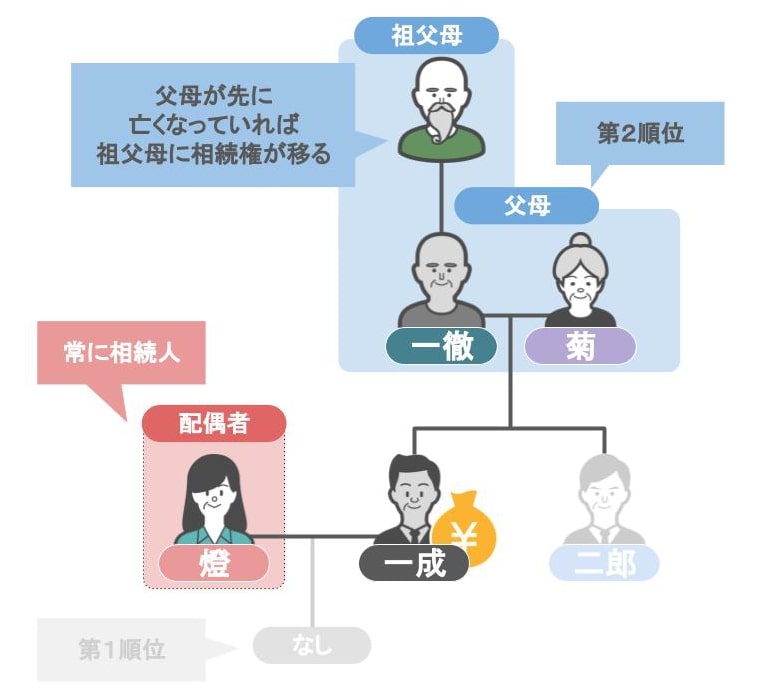

第二順位

そして一成さんに子供も孫もいない場合は、

【第二順位】である一成さんの【両親】が【法定相続人】になります。

滅多にない事ですが、

➡親が既に亡くなっていて、

➡祖父母が存命であれば

➡祖父母が第二順位の【法定相続人】になります。

➡第二順位である父母が存命の場合は、

➡第三順位である兄弟姉妹に相続権はありません。

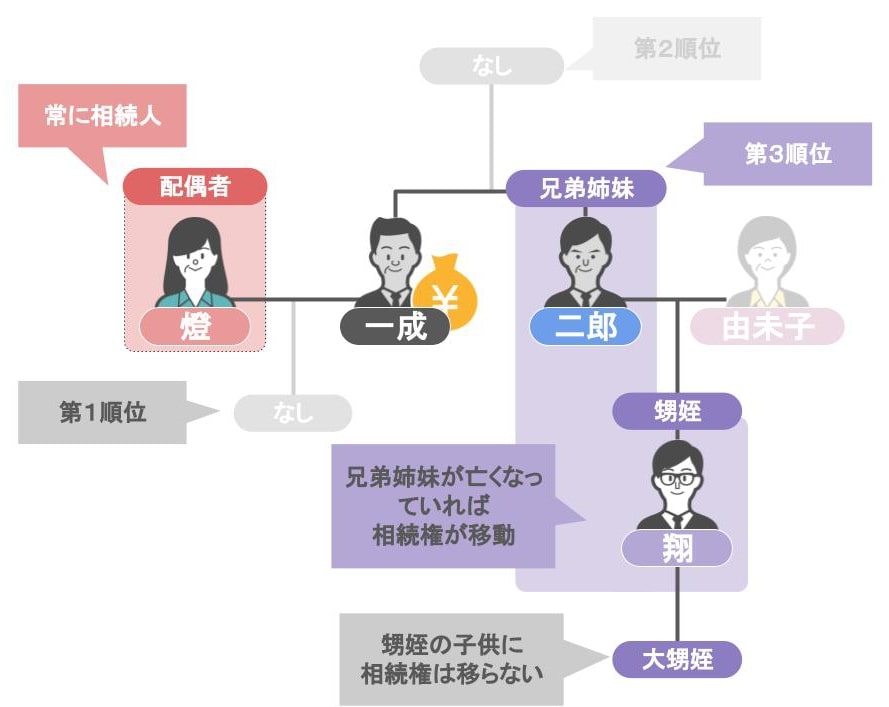

第三順位

➡一成さんに子供も孫もおらず、

➡さらに両親も祖父母もすでに亡くなっている場合は、

➡【第三順位】である一成さんの【兄弟姉妹】が【法定相続人】になります。

➡一成さんが亡くなるよりも前に

➡二郎さんが亡くなっていれば、

➡二郎さんの子供、一成さんからみれば【甥姪】にあたる翔さんが【法定相続人】となるんです。

翔さんが亡くなればその子供に相続権が移るのか・・・

と思われるかもしれませんが・・・

➡甥姪の子供には相続権はありません。

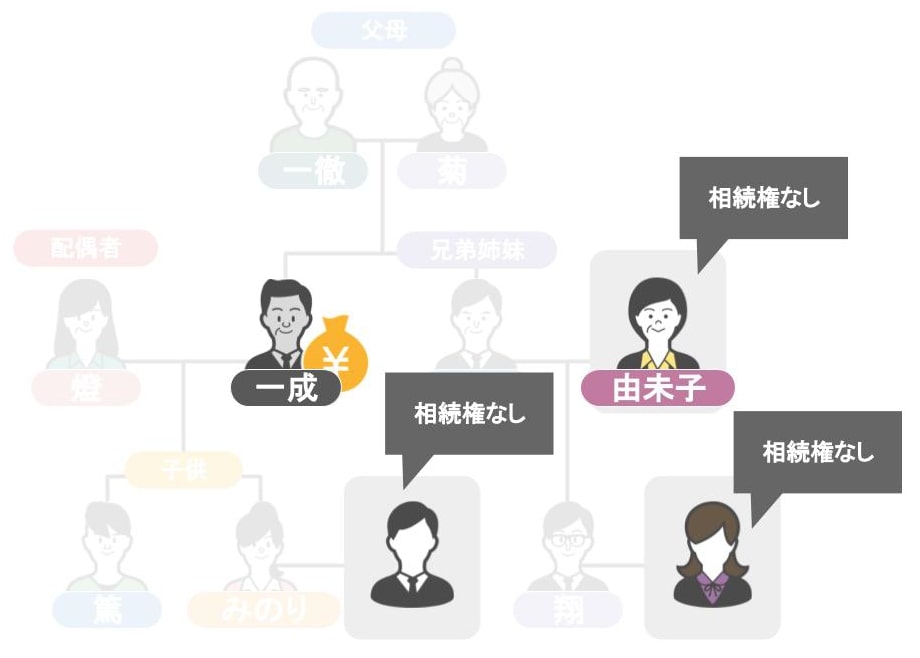

もともと相続権がない家族

そして、

➡子供の配偶者や

➡兄弟姉妹の配偶者は、

➡家族と言えども相続権がありません。

また、

➡亡くなった方と内縁関係にある人も

➡相続権はありません。

【法定相続人】になれる人・なれない人

このように、

➡亡くなった方の配偶者であれば、絶対に【法定相続人】になれるのですが、

➡子供や孫、両親や祖父母、兄弟姉妹や甥姪の場合ですと、

➡上の順位の人が存命でしたら、

➡下の順位の人は【法定相続人】になれません。

そして、冒頭でも言いましたが、

【遺言書があれば】

➡基本的に遺された相続人はその遺言書通りに財産を分けることになりますが、

たとえ遺言書があったとしても、

➡相続人全員が了承をすれば、

➡遺産分割協議により、

➡亡くなった方の財産を相続人達が好きに分けることも出来ます。

また、【遺言書が無い場合】は、

➡法定相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で、亡くなった方の財産を分けることになります。

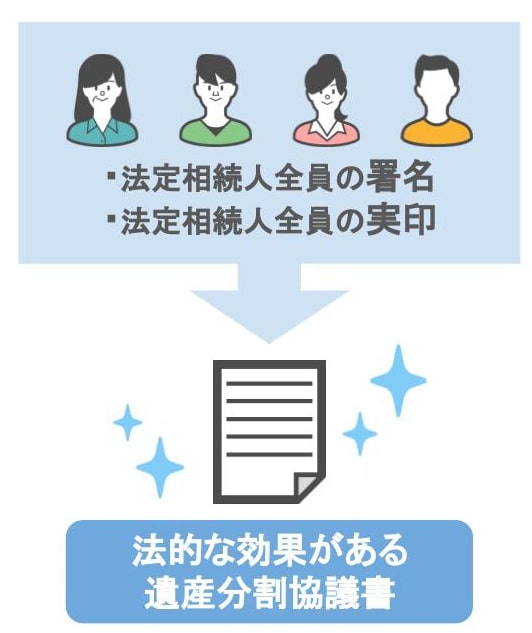

ですが、この遺産分割協議を行う際には、とても重要なルールがありまして・・・

それは、

➡遺産分割協議を行う際には、

➡〝必ず〟法定相続人全員で話し合いをしなければならない

と言う事です。

と言いますのも、あらゆる相続手続きにおいて、

亡くなった方の出生~亡くなるまでが記載された『戸籍謄本』が必要になりますが、

その戸籍謄本を見ると、

➡今の家族も知らなかった法定相続人が見つかる事があります。

たとえば、先ほどの家族の例で言いますと、

➡一成さんに離婚歴があり、

➡前妻との間に子供がいれば、

➡その子供も【法定相続人】になりますから、

燈さんや、篤さん、みのりさんは、

➡一成さんの前妻の子供と一緒に遺産分割協議を行い、

➡遺産分割協議書を作成する必要があるのです。

【遺産分割協議書】というのは、

➡法定相続人全員の署名と実印を押して、

➡初めて法的な効果があるものです。

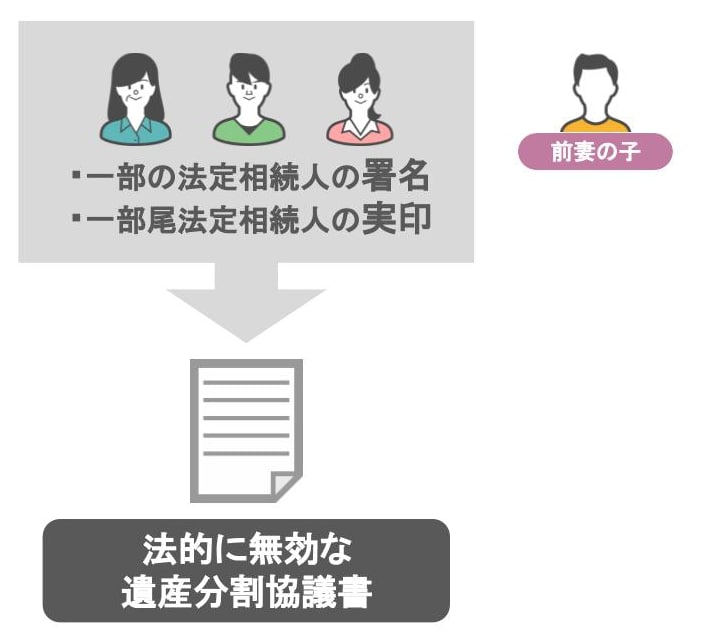

➡例えば前妻の子供を除け者にして、

➡燈さんと篤さん、みのりさんだけで遺産分割協議を行い、

➡遺産分割協議書をまとめたとしても、

➡その遺産分割協議は法的に無効となってしまいます。

また、前妻の子供をどうしても除け者にしたいからと、前妻の子供の署名と実印を偽造した場合、これは犯罪行為になりますから、絶対にしないで下さいね!

ここまでで、【法定相続人】が誰になるのか?という部分をザックリと見て来ましたので、ここからは、実際に7つのモデルケースを基に、

➡ケース毎の法定相続人と、

➡その法定相続人が持っている相続割合について、

詳しく解説して行きます。

②相続における法定相続人の範囲と相続割合(7つのケース)

先程、「亡くなった方の財産を相続する人というのは、法律で決まっているんですよ!」

という話をしましたが、

さらに民法においては

➡【法定相続人の人達】が

➡〝どれだけ〟財産を相続するのか

この割合も規定されていまして、それを【法定相続分】といいます。

ここでみなさん、

「民法で定められているということは、いざ相続が起こったら、私達はこの法定相続分どおりに遺産を分割しなくちゃいけないの?」

と混乱されるのですが・・・

これも先ほどの【法定相続人】と同じく、

➡民法で定められているからといって、

➡【法定相続分】通りに分ける必要はありません。

➡故人の思いを汲んで、遺言書の内容に従った割合で相続してもいいですし、

➡法定相続人同士で話し合って割合を決めてもいいんです。

遺産の分割においては、この【法定相続分】はあくまでも目安なのです。

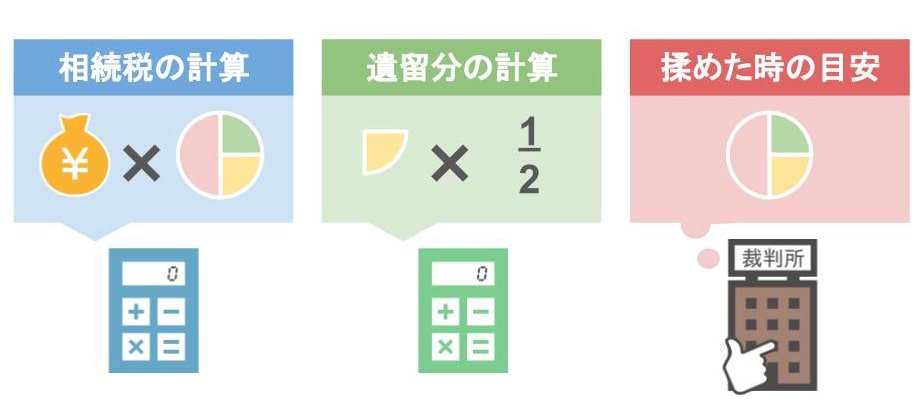

とは言え、この【法定相続人】ごとの【法定相続分】というのは、

➡相続税額を計算する時や、

➡遺留分を計算する時、

➡相続人同士の話し合いで遺産分割が纏まらない時の法律上の目安となりますから、

きちんと理解しておいて損はありません!

更に、誰が【法定相続人】かによって、この【法定相続分】の割合というのは変わって来ますので、これから紹介する7つのケース毎に、その割合の変化を見ていきましょう。

ちなみに

➡ケース1~3は、亡くなった方に配偶者がいる場合の【法定相続分】についてで

➡ケース4~7は、亡くなった方に配偶者がいない場合の【法定相続分】の解説となります。

沢山紹介しますが、どれも短いのでさらっと読めますよ。

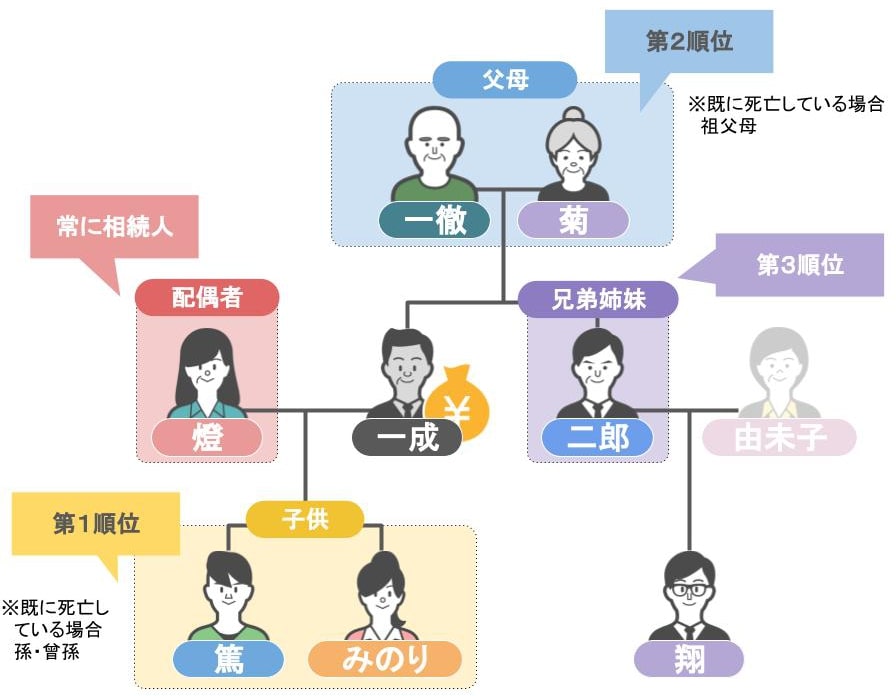

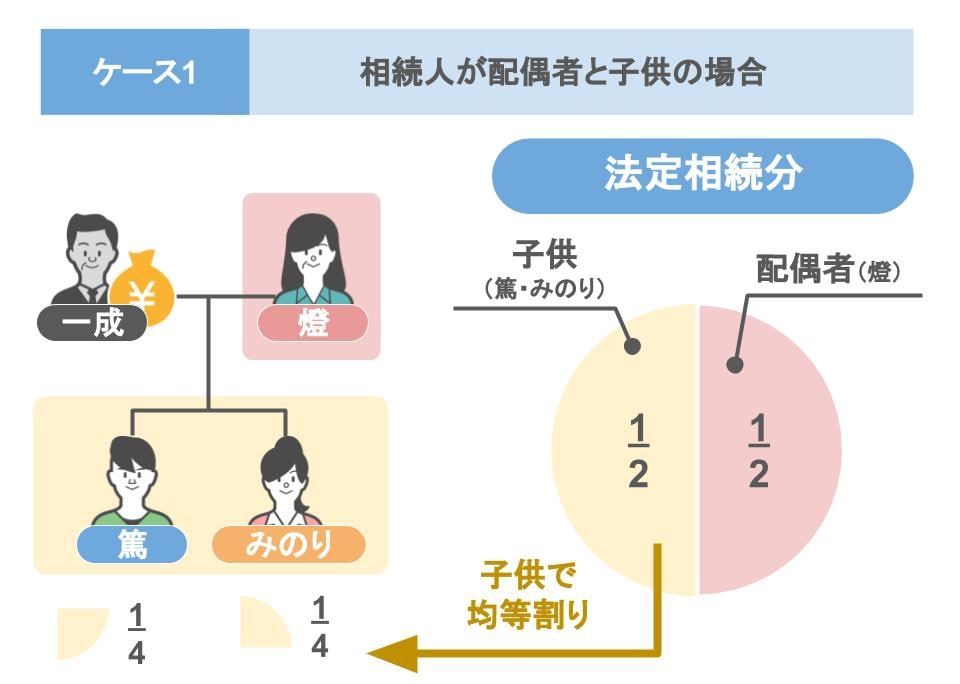

ケース1 相続人が配偶者と子供の場合

まずケース1、相続人が配偶者と子供の場合です。

この場合の法定相続分はといいますと、

この図のように、配偶者が2分の1、子供が2分の1です。

今回は子供が2人なので、2分の1を均等に割って、それぞれ4分の1ずつが法定相続分になります。

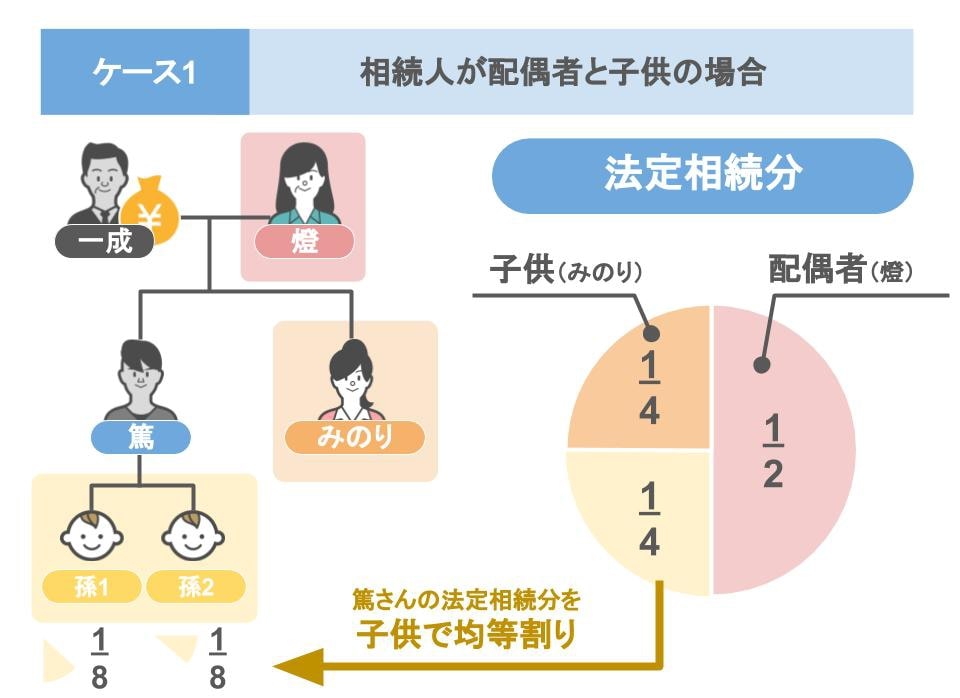

例えば、もし子供である篤さんが既に亡くなっている場合、

この図でいうと

法定相続人は妻である燈さん、子供のみのりさん、篤さんの子供2人(一成さんからみて孫)の4人となります。

この場合の【孫の法定相続分】は、

➡篤さんが相続するはずだった4分の1を

➡篤さんの子供の人数で均等に割るので

➡それぞれの法定相続分は8分の1ずつという事になります。

このように、

➡本来の法定相続人が亡くなっている場合、

➡その法定相続人の子供、或いはその親が代わりに相続をする事を、

【代襲相続】といいます。

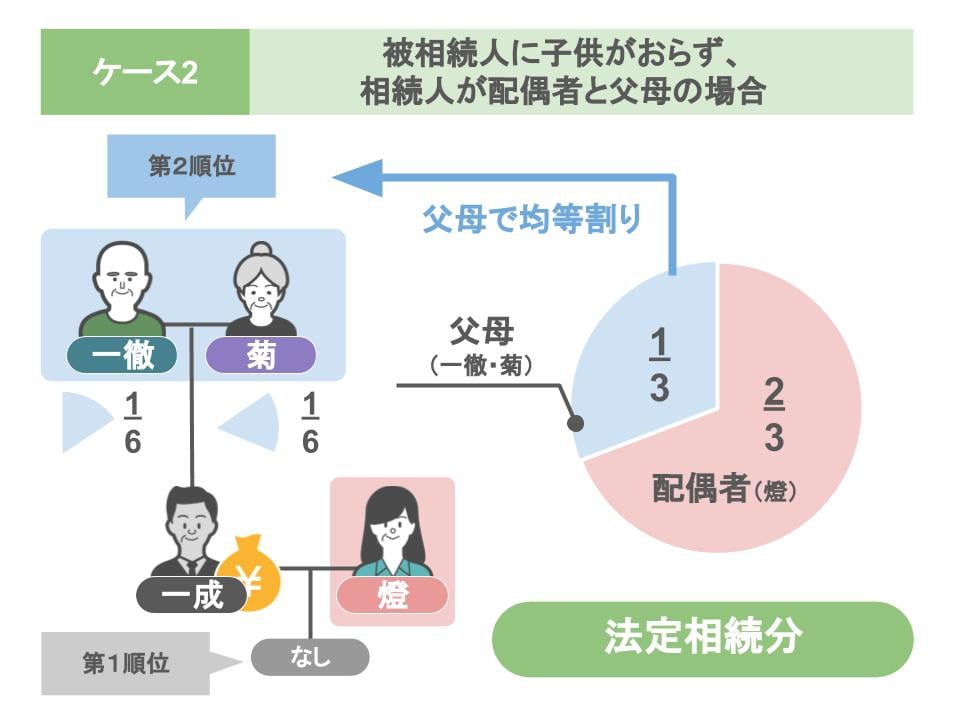

ケース2 被相続人に子供がおらず、相続人が配偶者と父母の場合

では次は、ケース2の亡くなった方には子供がいなくて、相続人が配偶者と父母の場合です。

このケースでは、

➡第一順位の子供がいませんから、

➡相続人は配偶者と第二順位である父母ということになります。

この場合の法定相続分は、この図のように

➡配偶者が3分の2

➡父母が3分の1となります。

➡父母が2人とも存命なら3分の1を均等に割りまして、それぞれの法定相続分は6分の1という事になります。

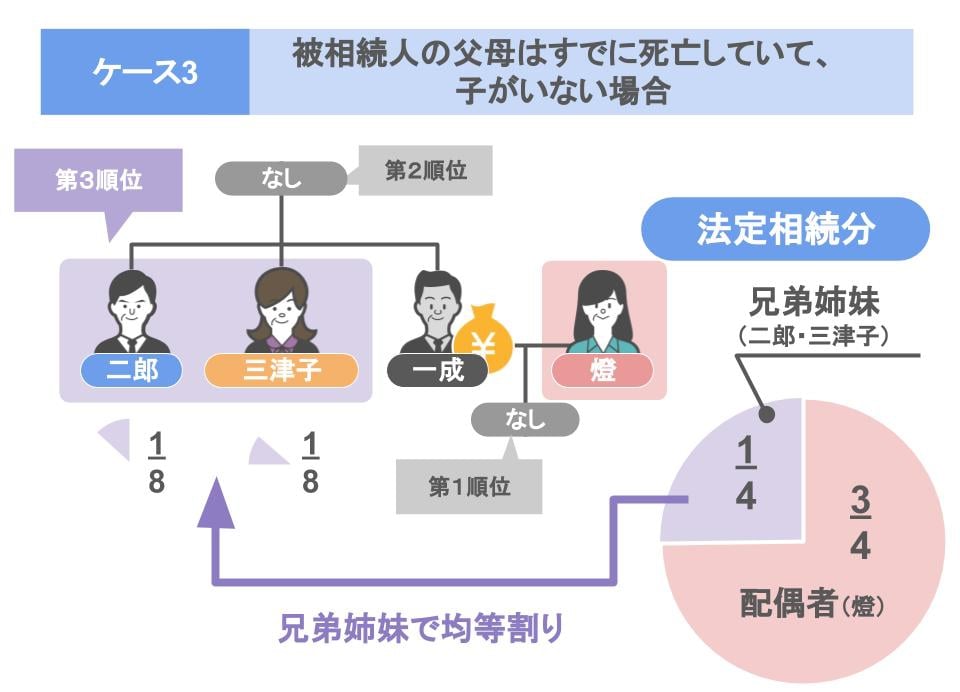

ケース3 被相続人の父母はすでに死亡していて、子がいない場合

では次のケース3は、父母がすでに亡くなっていて、かつ子供がいない場合です。

➡第一順位である子供がおらず、

➡第二順位である父母がすでに亡くなっているので、

このケースにおける相続人は、

➡配偶者と第三順位である兄弟姉妹が相続人となります。

この場合、法定相続分は

➡配偶者が4分の3

➡亡くなった方の兄弟姉妹が4分の1となり、

➡亡くなった方に2人の兄妹がいれば、

➡4分の1を2人で割りまして、

➡それぞれ8分の1が法定相続分という事になります。

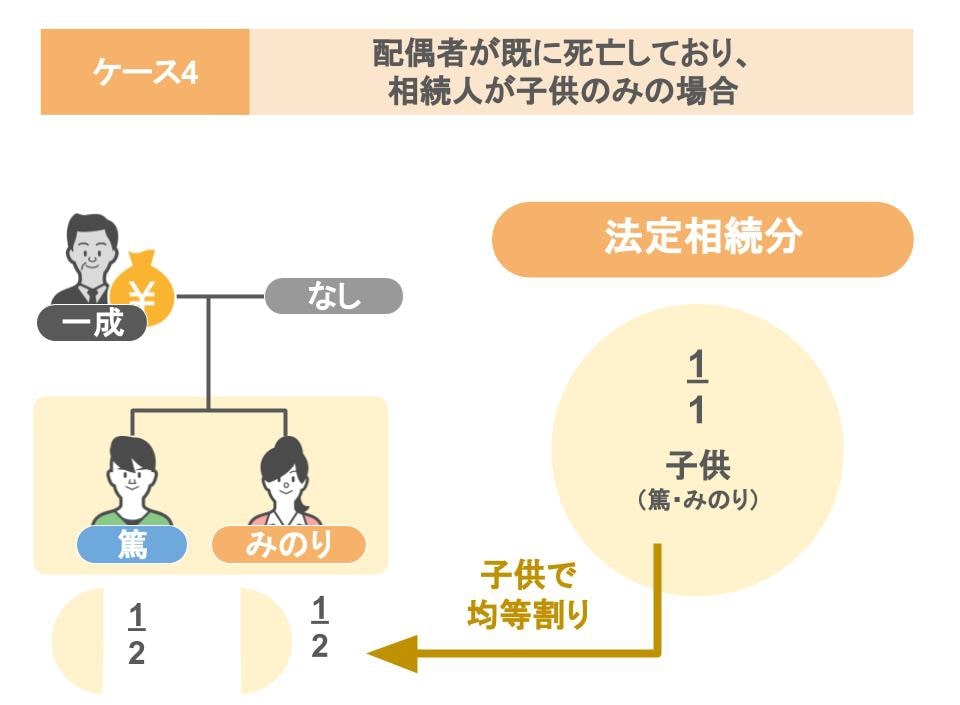

ケース4 配偶者が既に死亡しており、相続人が子供のみの場合

では次は、配偶者が既に亡くなっていて、相続人が子供だけの場合です。

➡相続が発生した際に常に相続人となる配偶者がいない場合は、

➡第一順位の子供だけが相続人となります。

この場合の法定相続分は、子供が1/1です。

今回は「篤さん・みのりさん」の2人が相続人となるので、

➡子供2人の法定相続分は1/2ずつという事になります。

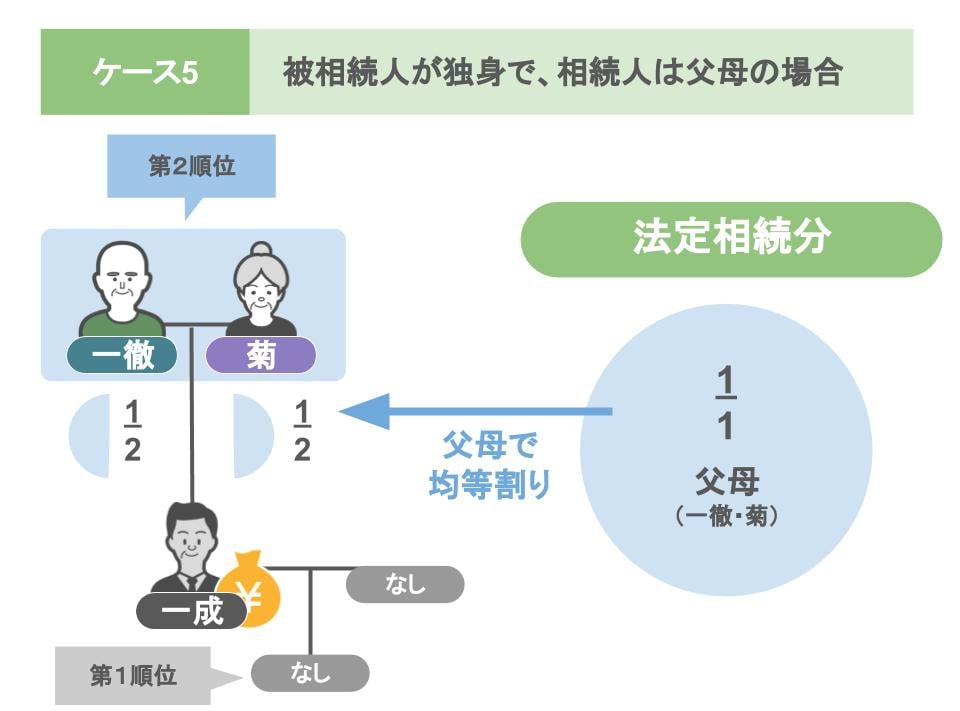

ケース5 被相続人が独身で、相続人は父母の場合

次はケース5、亡くなった方が独身で、両親が存命の場合です。

➡相続が発生した際に常に相続人となる配偶者がおらず、

➡第一順位である子供もいない場合は、

➡第二順位である父母だけが相続人となります。

この場合の法定相続分は、父母が1/1です。

今回は「一徹さん・菊さん」の2人が相続人となるので、

➡両親2人の法定相続分は1/2ずつになります。

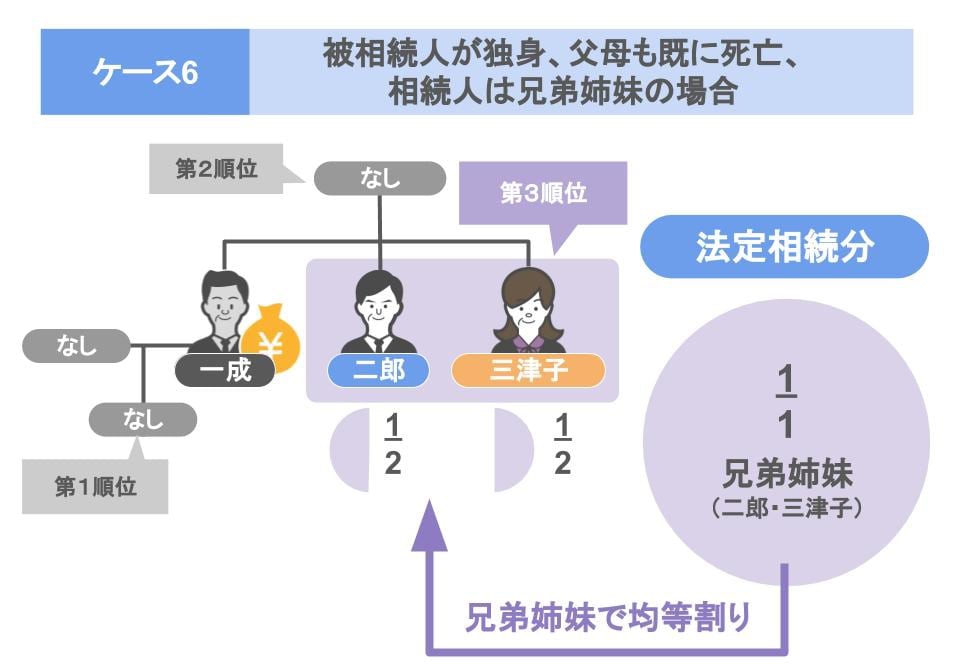

ケース6 被相続人が独身で、父母も既に死亡していて、相続人は兄弟姉妹の場合

次のケース6は、相続人が兄妹姉妹だけの場合です。

➡亡くなった方が独身で、

➡第一順位である子供がおらず、

➡第二順位である父母も既に亡くなっている場合は、

➡第三順位である兄妹姉妹が相続人となります。

この場合の法定相続分は、兄弟姉妹が1/1です。

今回は「二郎さん・三津子さん」の2人が相続人となるので、

➡兄弟姉妹の法定相続分は1/2ずつになります。

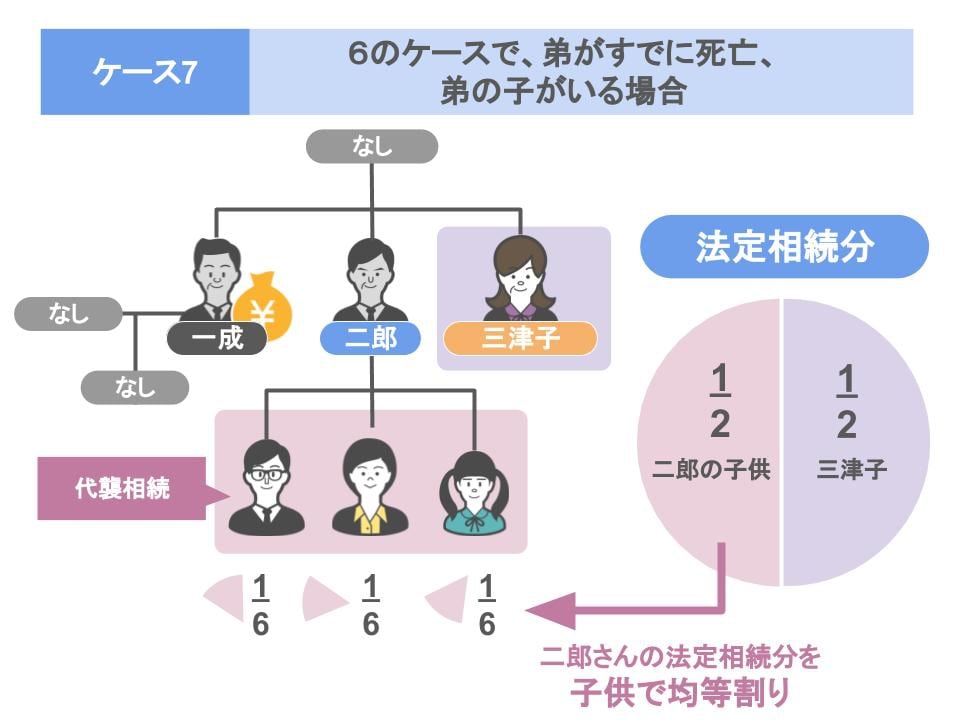

ケース7 6のケースで、弟がすでに死亡していて、弟の子がいる場合

さてでは最後、ケース7は、ケース6の派生です。

➡亡くなった方が独身で、

➡第一順位である子供も、第二順位である父母もいないので、

➡第三順位である兄妹姉妹が相続人となりますが、その兄弟姉妹が亡くなっている場合、

➡その子供(亡くなった方からみれば甥姪)が代襲相続をします。

法定相続分は

➡妹である三津子さんが2分の1

➡既に亡くなっている二郎さんの子供が2分の1です。

➡二郎さんの子供が3人いれば、2分の1を3等分にするので

➡それぞれの法定相続分は6分の1という事になります。

どうでしょう。

なんだか少しややこしいなぁと思われるかもしれませんが、実際に自分の家庭に置き換えてみると、よく理解できると思います。

この他にも、

➡亡くなった方が離婚・再婚をしていた場合や

➡亡くなった方が養子縁組をしていた場合、

➡相続放棄をした相続人がいる場合によって

➡誰が【法定相続人】になるのか?

➡【法定相続人】となった人の【法定相続分】はどれくらいか?

というポイントがコロコロと変わって来ます。

また、

➡会ったこともない相続人が存在したり、

➡疎遠な相続人の連絡先が分からない場合であっても・・・

冒頭でお話した様に、

➡遺産分割協議は、

➡法定相続人全員で行う必要があるので、

➡何とかコンタクトを取って遺産分割協議をしなければいけません。

今回の記事でこれら全てを解説しますと、かなり長くなってしまいますので、

この【法定相続人についての応用編】の話は、また改めて投稿しますね。

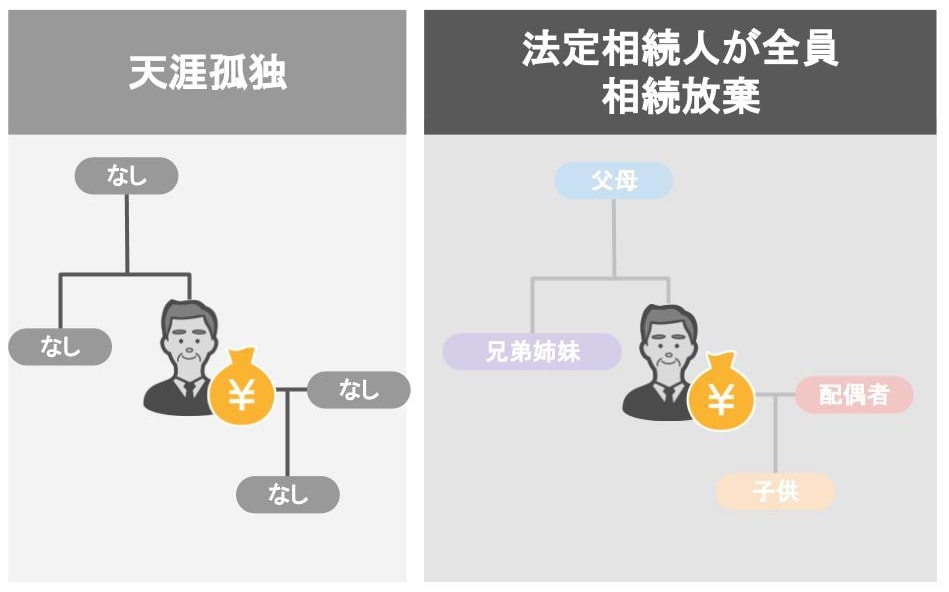

③自分が死んだ後に相続人が誰もいない場合

では今回の動画の最後の項目、

自分が死んだ後に【法定相続人】が誰もいない場合には、亡くなった方の財産というのはどうなるのか?

という所を見て行きましょう。

もし、

➡配偶者も子供も親も兄妹もおらず天涯孤独の方や、

➡法定相続人全員が相続放棄をして相続人が誰もいない場合、

この方の財産はどうなってしまうんでしょうか?

これはですね、この方の財産は最終的には国のものになってしまいます。

ただし、

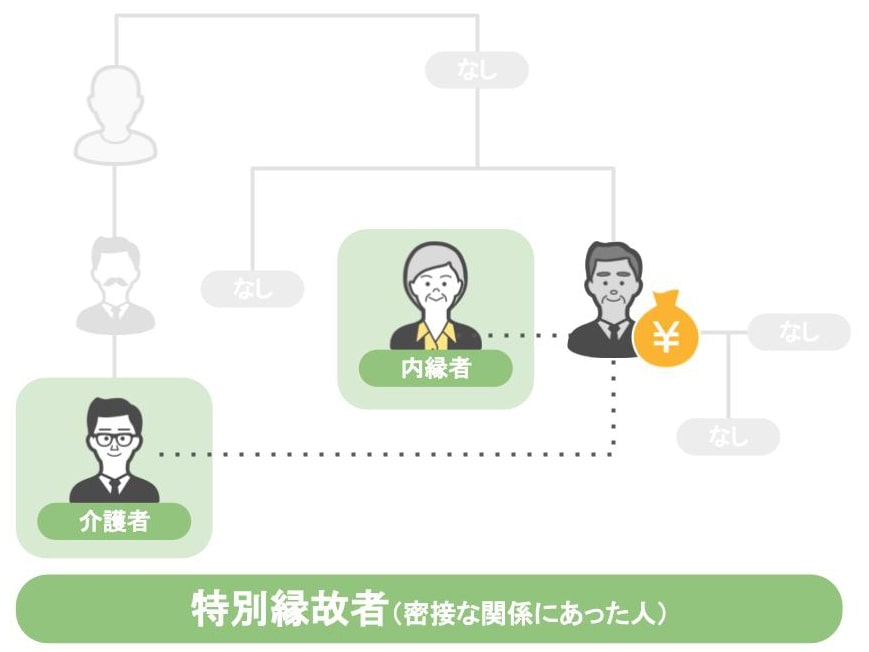

➡亡くなった方の内縁関係にあった方や、

➡亡くなった方の老後の世話や介護をしていた、密接な関係にあった人が、

➡家庭裁判所に「自分は『特別縁故者』です!」と申し立てを行って、

➡その請求が認められれば、

亡くなった方の財産をその『特別縁故者』が受け取ることが出来ますが・・・

『特別縁故者』であると家庭裁判所から認められるのは、実際には難しいみたいですね。

ですので、

「自分には法定相続人がいないから、介護などでお世話になった人に自分の財産をあげたい」

という場合や、

「内縁の妻に相続財産をあげたい」

という方の場合、

➡生前にその旨を書いた遺言書を残して置かれるのがいいでしょう。

まとめ

では今回の記事のまとめです。

亡くなった方の財産を相続する権利がある人の事を【法定相続人】と言いまして、

➡亡くなった方に配偶者がいるのか・いないのか、

➡子供はいるのか・いないのか、

➡相続放棄をした人がいるのか・いないのか、

➡家族のうち、既に亡くなっている人はいるのか・いないのか、

こういった条件により、相続権を持つ人というのはコロコロと変わります。

また、財産の分け方の指標となる【法定相続分】に関しても、

➡法定相続人と亡くなった方との関係や

➡法定相続人の人数によって、その割合は変わって来るので注意が必要です。

相続は相続税が掛かる・掛からないに関わらず、全ての家庭で発生します。

自分が亡くなった後・家族が亡くなった後に、スムーズに相続手続きを行う為には、生前からの準備が大切です!

➡まず将来の法定相続人を確認し、

➡そして自分や家族の財産を把握し、

その上で

➡生前から争族対策や相続税対策を取って頂き、

➡最終的に円満に相続を完了できるようにしておきたいですね。