住む予定のない実家は相続してから売却すべき?それとも生前に親に売却して貰うべき?

この記事をご覧なっているほとんどの方は、

「現在両親とは別々の家で暮らしており、実家を相続してもその家に住む予定はない」

という方が多いと思います。

その場合、この実家については、

● 一度相続をしてから売却をした方がいいのか、

● それとも親御さんの生前に自宅を売却してもらった方がいいのか・・・

税金面において得をするのは、どちらになるのでしょうか。

この問題に対する答えとしては、

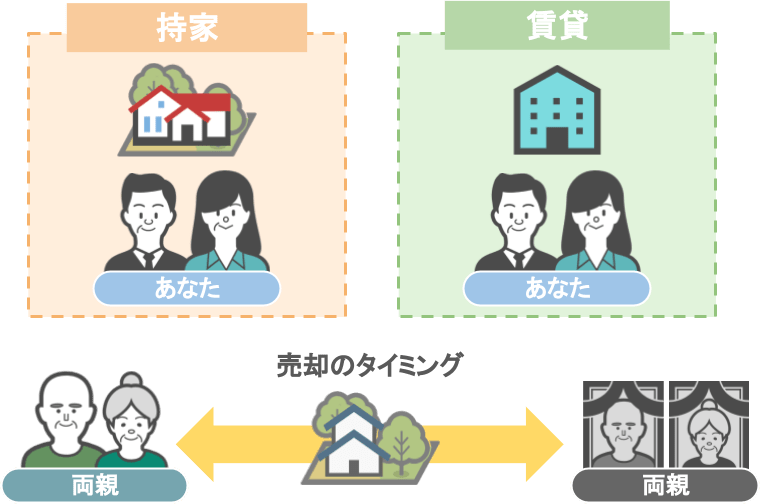

● あなたが『自分の持ち家で暮らしているのか』『賃貸で暮らしているのか』によって、

● 親御さんの実家の売却タイミングは違います。

ですので、今回の記事では、

【ケース➀②】で【既に持ち家ありの相続人】を対象に、

● 相続発生後に親の自宅を売却する場合、相続税や譲渡所得税が一体どれくらいかかるのか。

● 相続発生前に親が自宅を売却する場合には、家族全体の税金はどれくらいかかるのか。

について見ていきます。

【ケース➂➃】で【賃貸暮らしの相続人】を対象に

● 相続発生後に親の自宅を売却する場合、相続税や譲渡所得税が一体どれくらいかかるのか。

● 相続発生前に親が自宅を売却する場合には、家族全体の税金は、どれくらいかかるのか。

について見ていきます。

そして【ケース➄】では、ケース➀~➃の別居形態の家族とは違い、【親と子供が同居している場合】を対象に、

● 相続税や譲渡所得税の節税効果は、ものすごく高い

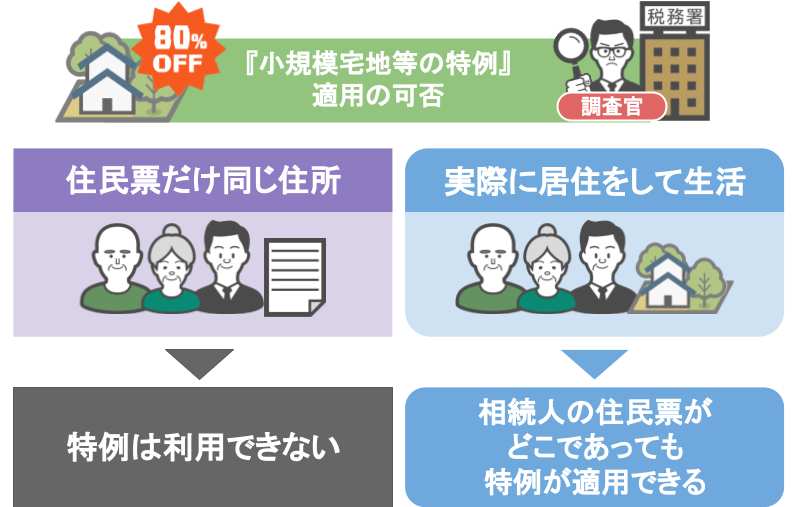

● 親と同居していなくても住民票の住所が同じなら同居と認められるのか?

という部分について解説していきたいと思います。

目次

【この記事の内容を動画で見る】

この記事と同じ内容を、【動画】でも見て頂けます。

記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

①相続人(持ち家あり):相続発生後に親の自宅を売却する場合

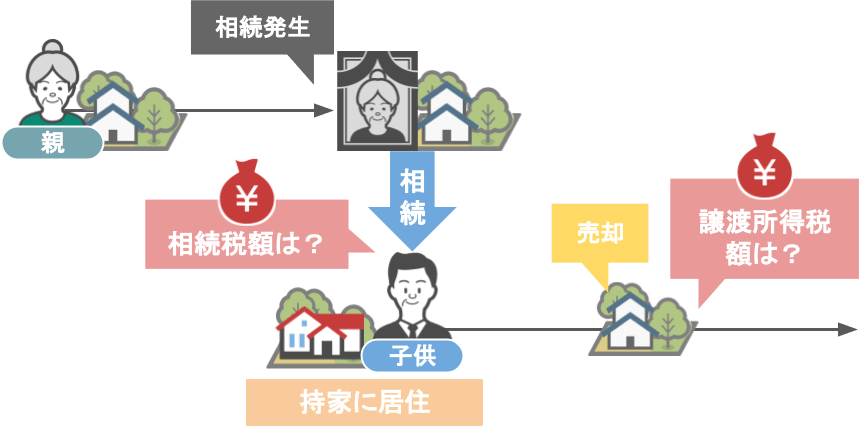

ではまず最初のケースでは、【持ち家ありの相続人が相続発生後に親の自宅を売却する場合】

『相続税』や『譲渡所得税』がどれくらいかかるのかについて、モデルケースを使い見ていきます。

【モデルケースとなる家庭の基本情報】

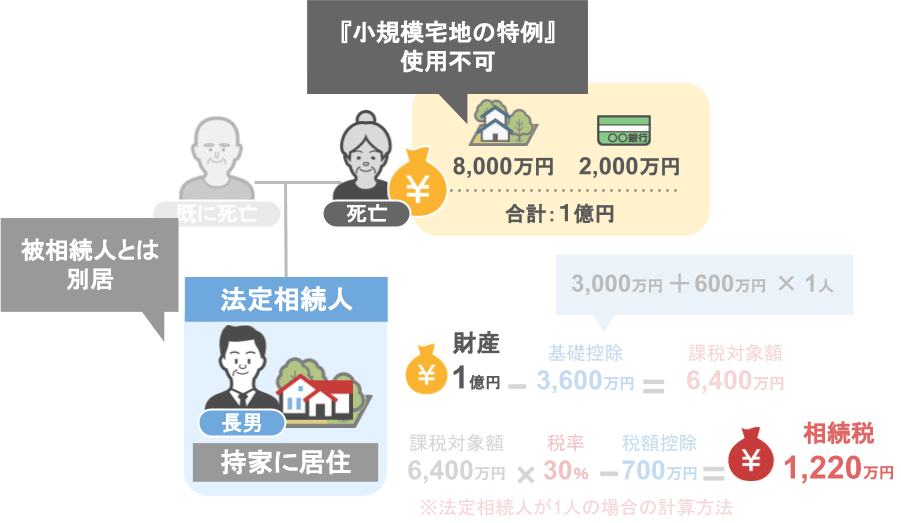

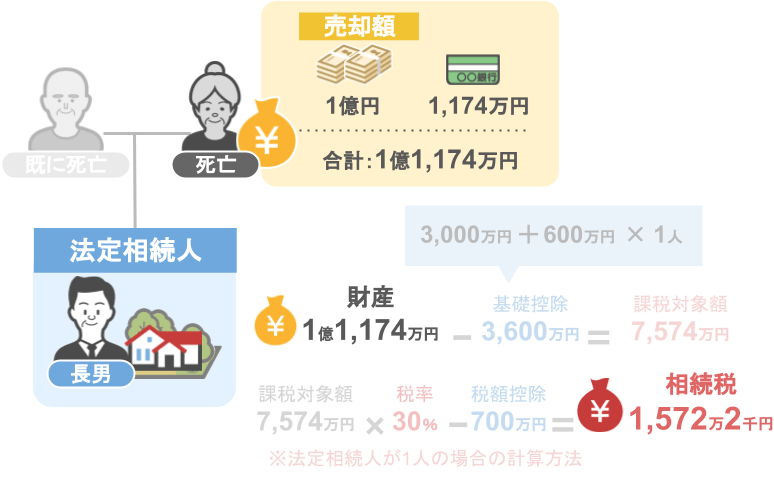

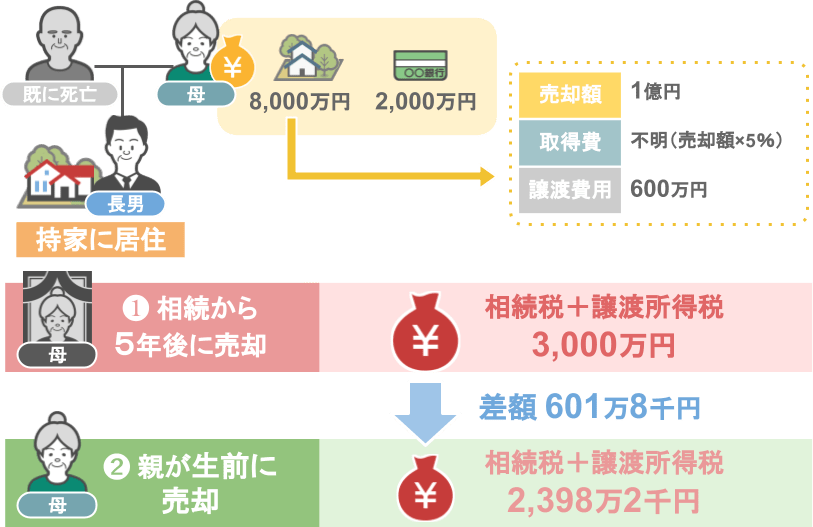

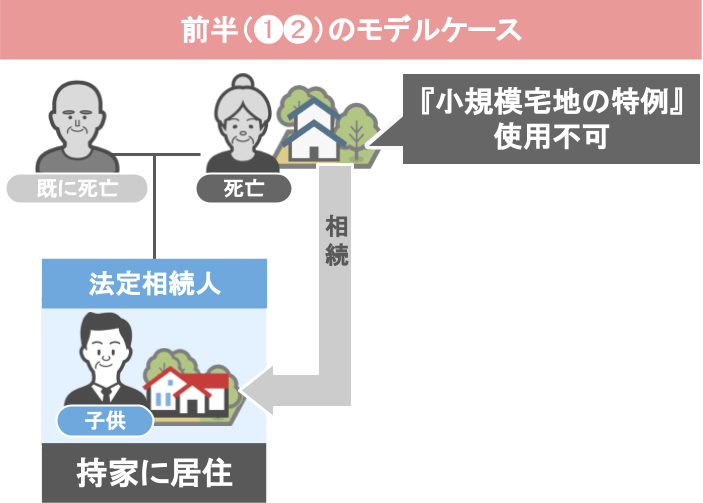

● 父親:既に死亡、母親:今回の被相続人

● 母親の財産:自宅不動産8,000万円、預金2,000万円

● 相続人:長男1人(持ち家に居住)

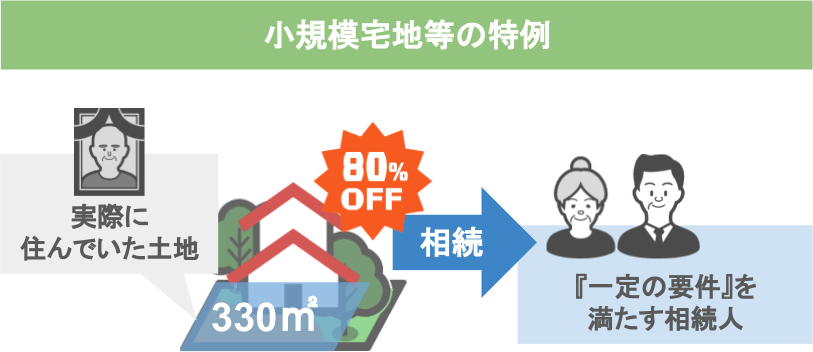

この場合、自宅不動産(8,000万円)に『小規模宅地等の特例』を使えるかどうかによって、長男が支払う相続税額が全く変わってくるのですが・・・

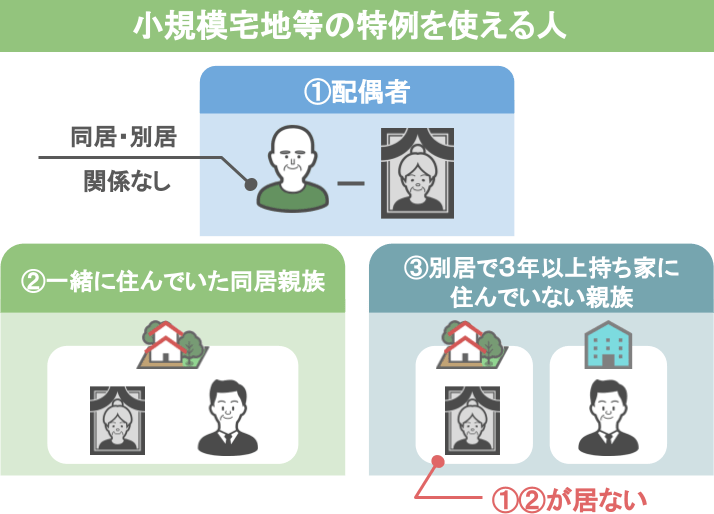

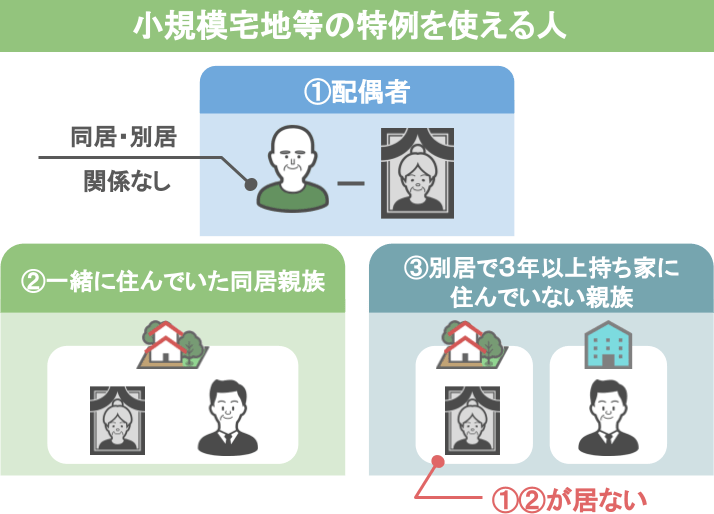

この『一定の要件を満たす相続人』というのは、

➀亡くなった方の配偶者

②亡くなった方と一緒に住んでいた同居親族

➂亡くなった方と別居しており、3年以上自分の持ち家や配偶者が所有する家に住んでいない親族

(※➀②がいない場合のみ特例が使える)

これらの相続人を指します。

つまり、

● 自分の持ち家を所有し、母親と別々の家で暮らしていた長男は、

●『小規模宅地等の特例』を使うことができません。

この場合、長男が支払う相続税額は1,220万円となります。

その後長男は、相続した不動産を売却することになりますが、

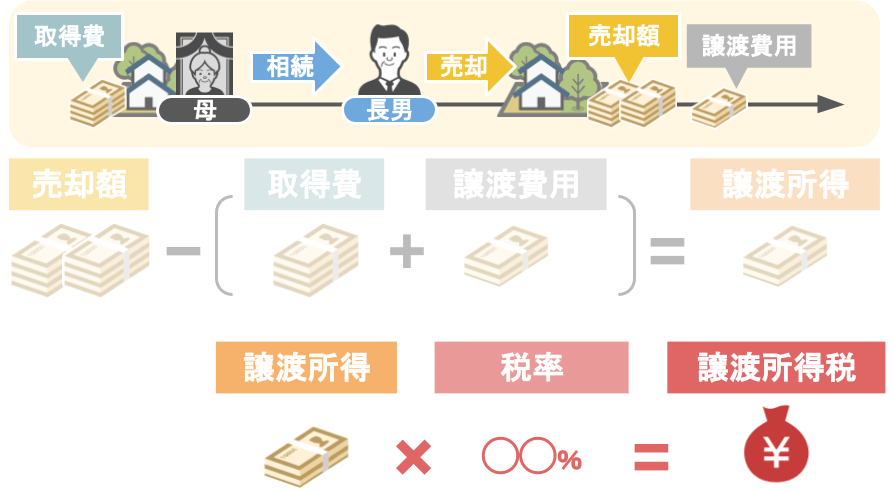

● 不動産を売却した価格が、

● 不動産を取得した費用と売却にかかった費用を上回った場合、

● 譲渡所得に一定の税率を掛けた金額を『譲渡所得税』として納税する必要があります。

計算式だけを見ていてもイメージが湧きにくいので、実際の数字を当てはめて見てみてみましょう。

【売却額】

今回長男が母親から相続した相続税評価額8,000万円の不動産は、1億円で売却することができましたので、『売却額』は1億円です。

この売却価格1億円から『取得費』と『譲渡費用』を引いた金額が『譲渡所得』となります。

【取得費】

この『取得費』というのは、

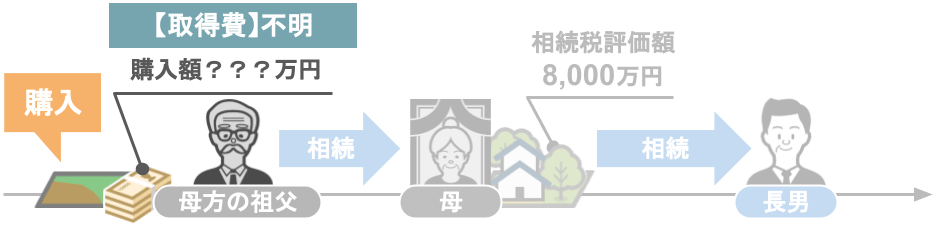

● 母親から不動産を相続した時の相続税評価額8,000万円ではなく、

●『この家庭が不動産を購入した最初の価格』が『取得費』となります。

この実家不動産は『母方の祖父』が購入したものらしく、具体的な購入金額はわかりません。

その場合、

● 譲渡所得を計算する場合の『取得費(概算取得費)』は売却価格の5%となります。

つまり、

● 今回のモデルケールで計上できる『取得費』は500万円(1億円の5%)です。

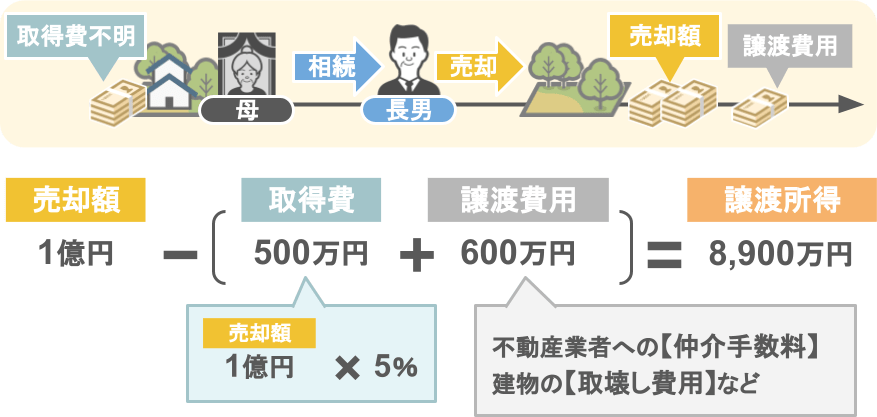

【譲渡費用】

『譲渡費用』とは、

● 不動産業者に支払う仲介手数料や、

● 建物の取り壊し費用を指します。

今回のモデルケースでは600万円になりました。

【譲渡所得の計算】

『売却額』『取得費』『譲渡費用』が分かりましたので『譲渡所得』の計算をしてみましょう。

●『売却額』から『取得費』と『譲渡費用』を引くと、

● 長男が不動産を売却した際の『譲渡所得』は8,900万円になりました。

【譲渡所得税の計算】

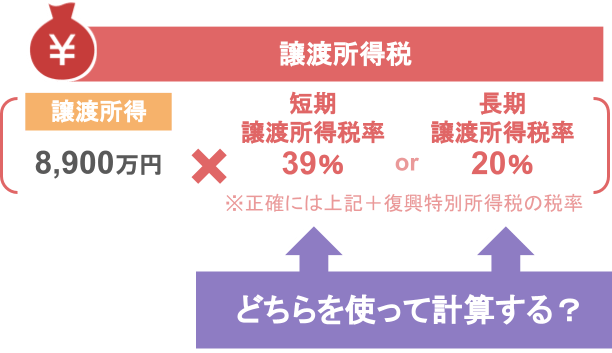

『譲渡所得税』を計算するには、

●『譲渡所得』8,900万円に対して、

●『短期譲渡所得税率:39%』か『長期譲渡所得税率:20%』を掛けて計算をします。

(※上記+復興特別所得税の税率も掛けます)

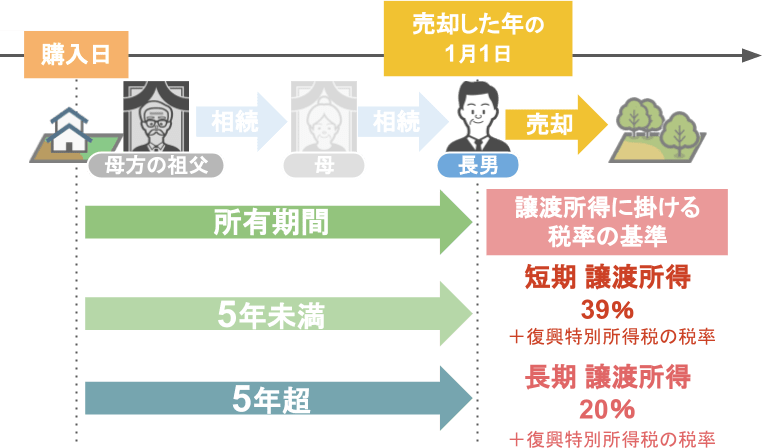

短期・長期どちらの税率を使うかは、

● 母方の祖父が不動産を購入してから長男が売却をするまでの、『この一家の不動産の所有期間』が基準となります。

【不動産の所有期間の数え方】

短期譲渡所得になる場合:

不動産の所有期間が、売却をした年の1月1日において、5年未満

長期譲渡所得になる場合:

動産の所有期間が、売却をした年の1月1日において、5年以上

この家族の場合、

● 母方の祖父が不動産を購入してから長男が自宅を売却するまでの期間は70年超なので、

● 長男が売却した不動産にかかる税率は『長期譲渡税率:20%』となり、

● 長男が納める『譲渡所得税』は、1,780万円となります。

つまり、

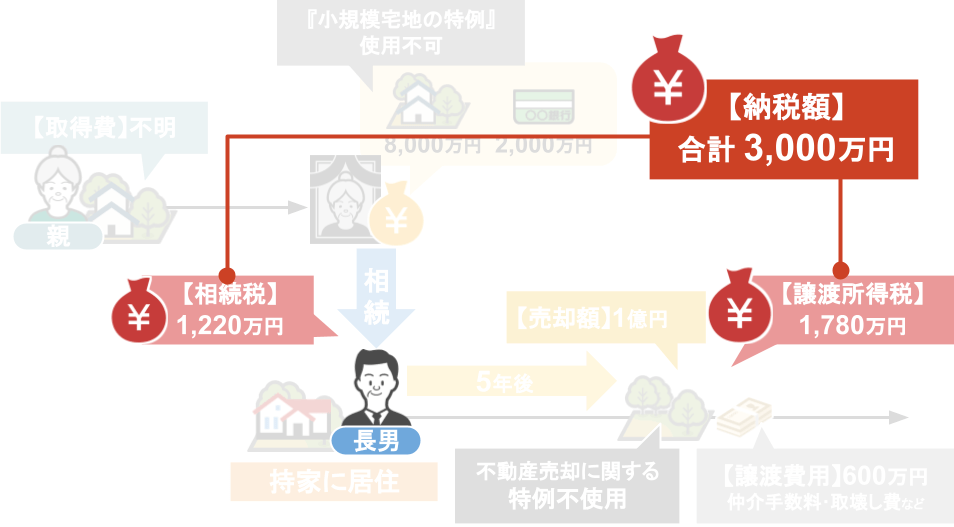

【今回のモデルケース】 相続時: 不動産売却時:

● 故人の財産・・・自宅不動産8,000万円、預金2,000万円

● 相続人・・・1人(持ち家に居住)

● 売却価格・・・1億円、取得費・・・不明、所有期間・・・5年以上

今回のモデルケースにおいて【持ち家ありの相続人が相続発生後に親の自宅を売却する場合】

『相続時』『売却時』それぞれの段階でかかる税金は、

● 相続税・・・1,220万、

● 譲渡所得税・・・1,780万

なので、相続人は合計3,000万円の税金を納めることります。

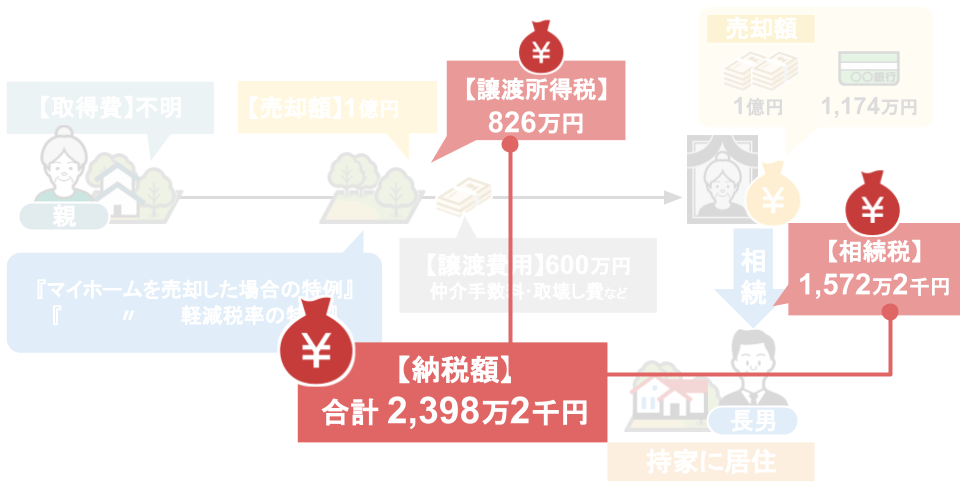

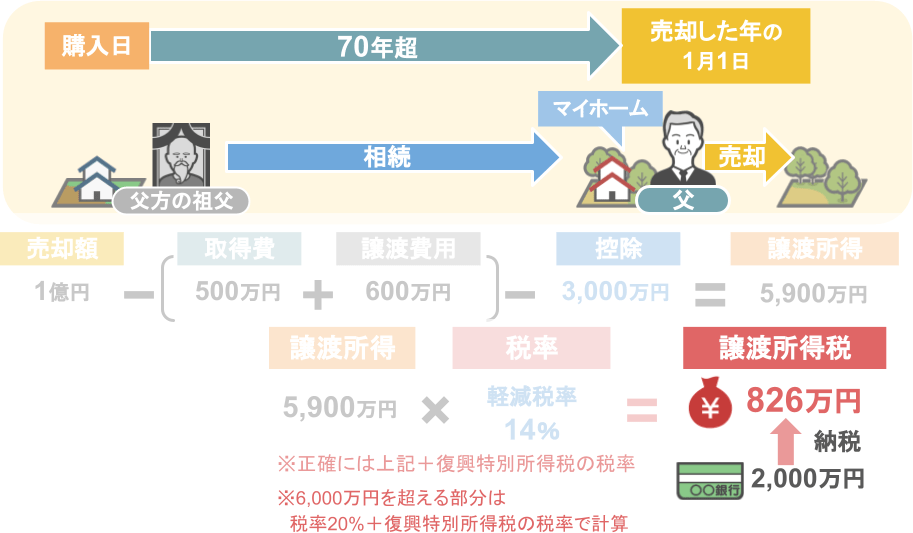

②相続人(持ち家あり):相続発生前に親が自宅を売却する場合

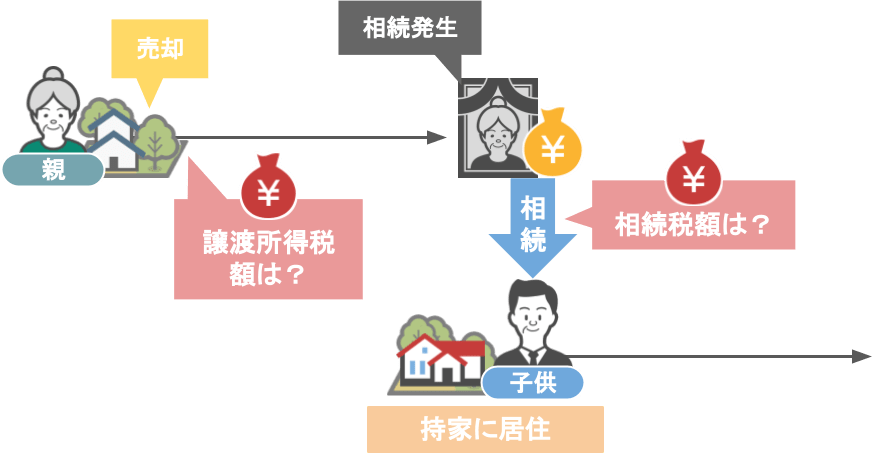

【ケース➀】では母親が亡くなった後に実家を売却しましたが、

【ケース②】では【相続発生前に親が自宅を売却する場合】の『譲渡所得税』や、その後に発生する『相続税』にどのような影響が出るのか確認してみましょう。

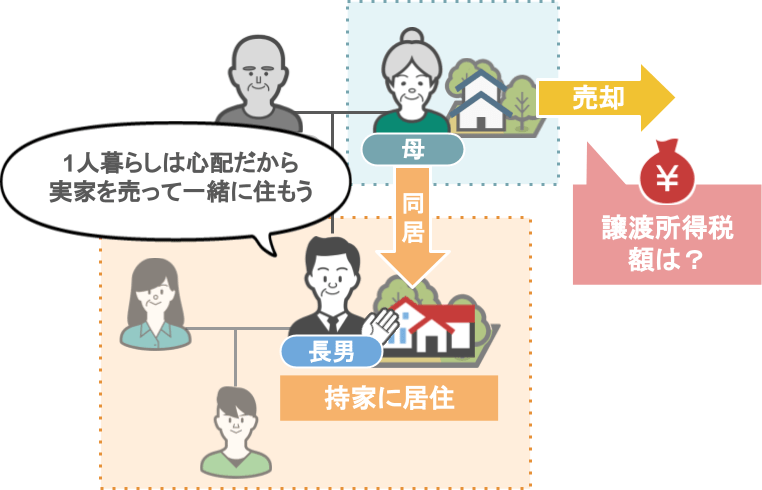

今回のケースでは、「高齢の母親の1人暮らしは心配だから」と、

● 母親に自宅不動産をあらかじめ売却してもらい、

● 長男の持ち家で一緒に暮らすことになりました。

では、母親が自宅不動産を売却した時の『譲渡所得税』はいくらになるかというと、基本的な計算方法は【ケース➀】と同じです。

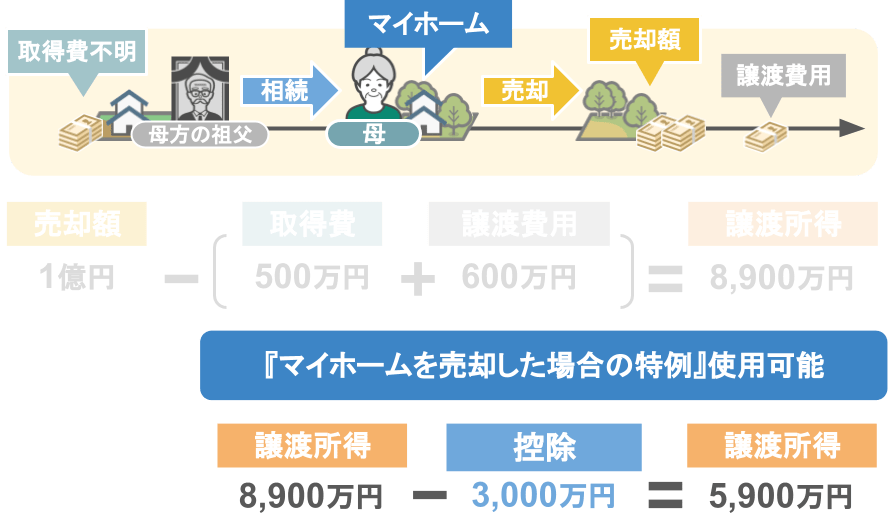

【譲渡所得の計算】

● 今回、母親が不動産を売却した際の『売却額』も1億円で、

●『売却額』から『概算取得費』500万円と『譲渡費用』600万円を引き

●『譲渡所得』は8,900万円です。

今回は、更にここから、『マイホームを売却した場合の特例』を使う事ができます。

『マイホームを売却した場合の特例』とは

● 実際に自宅として利用していた不動産を売却した場合に

●『譲渡所得金額』から3,000万円を控除できる特例

この特例を使うと、

●『譲渡所得』8,900万円から3,000万円を控除するので、

● 課税対象となる『譲渡所得』は5,900万円になります。

【譲渡所得税の計算】

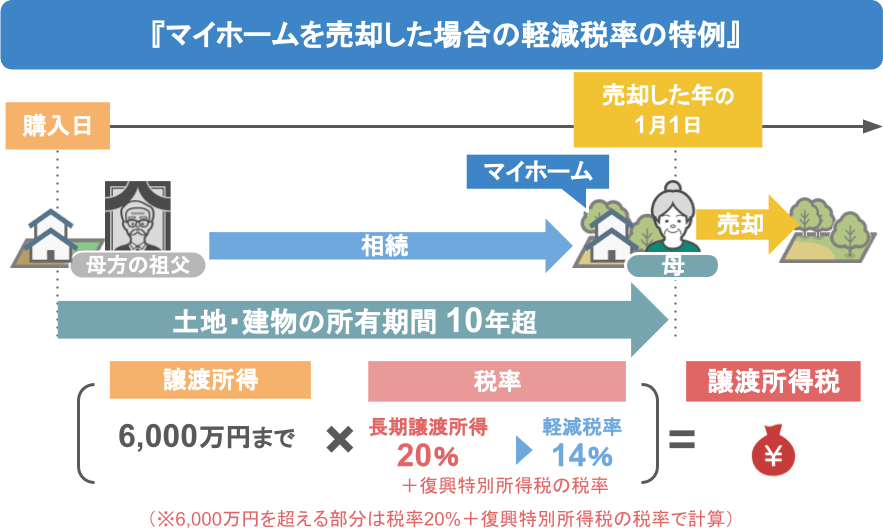

『譲渡所得』5,900万円に対してかかる譲渡所得税率は、『長期譲渡所得税:20%』と勘違いしがちなのですが、

譲渡所得の特例には、先ほどの『マイホームを売却した場合の特例』以外にも、『マイホームを売却した場合の軽減税率の特例』という制度があります。

● 居住していた不動産を売却する年の、1月1日時点での所有期間が10年を超えている場合に限り、

● 譲渡所得の6,000万円部分までを、譲渡所得税率14%で譲渡所得税を計算することができる特例

今回のケースにおいても、

● 母親が住んでいた自宅不動産は、所有期間が70年を超えているため

● 軽減税率の特例が適用可能です。

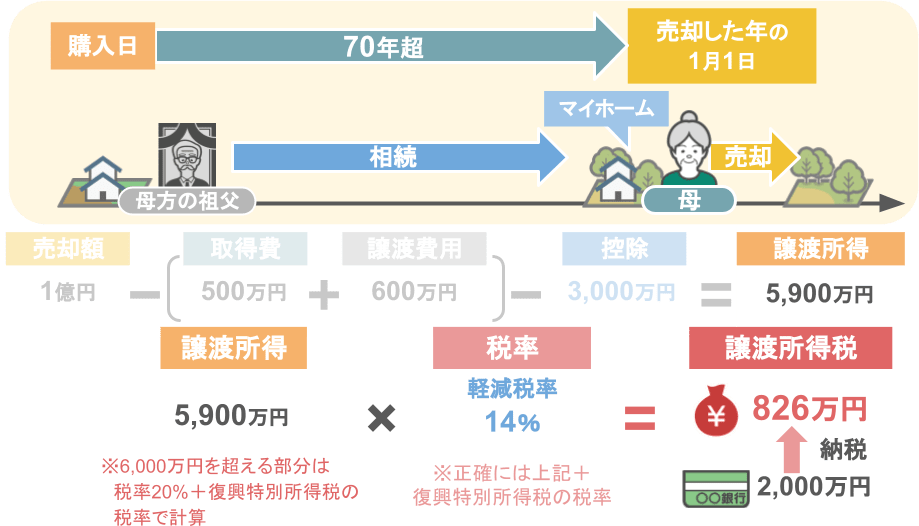

その結果、

● 母親が納める『譲渡所得税』は826万円となり、

● 母親は自分の預金2,000万円から納税資金を捻出しました。

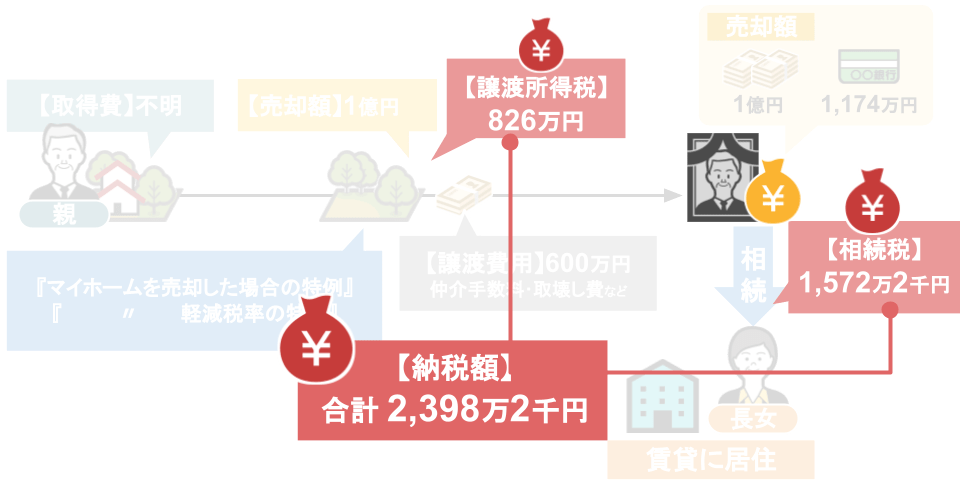

そしてその後、母親の相続が発生するのですが、その際の財産額は、

● 不動産を売却した時の1億円

● 譲渡所得税を納税した後の預金残額1,174万円

合計 1億1,174万円です。

1億1,174万にかかる相続税は1,572万2,000円なので、

【ケース②】において、それぞれの段階でかかる税金は、

● 母親が納めた譲渡所得税・・・826万円

● 長男が納める相続税・・・1,572万2,000円

合計で2,398万2,000円の税金を納めることになりました。

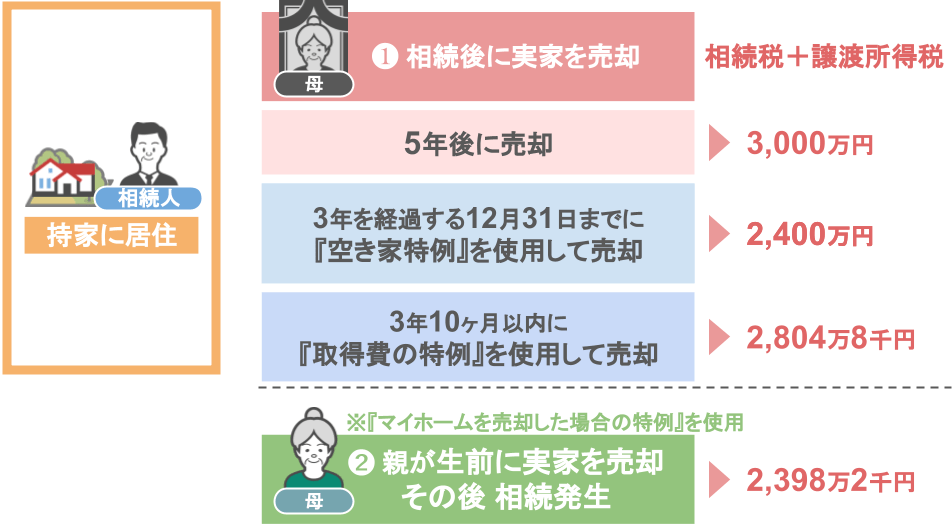

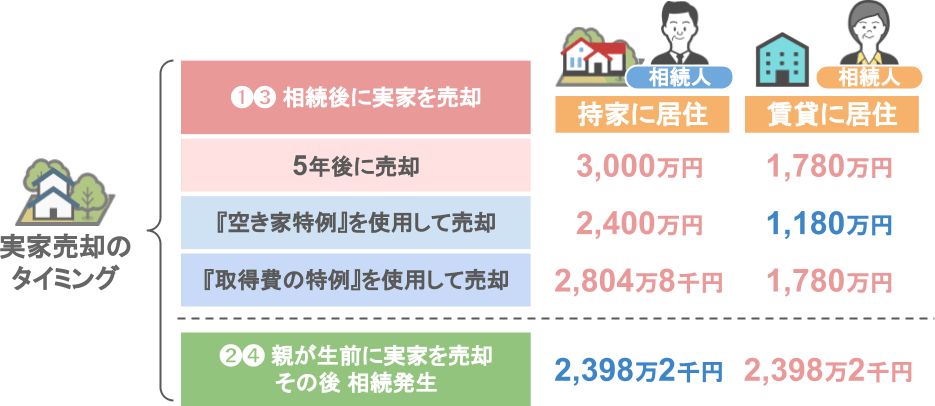

【ケース➀:持ち家ありの相続人が相続発生後に親の自宅を売却する場合】と

【ケース②:(相続人持ち家あり)相続発生前に親が自宅を売却する場合】を比較すると、

【ケース➀】納税額合計 3,000万円

【ケース②】納税額合計 2,398万2,000円

なので、母親が生前に自宅を売却していれば、601万8,000円も節税することができた事になります。

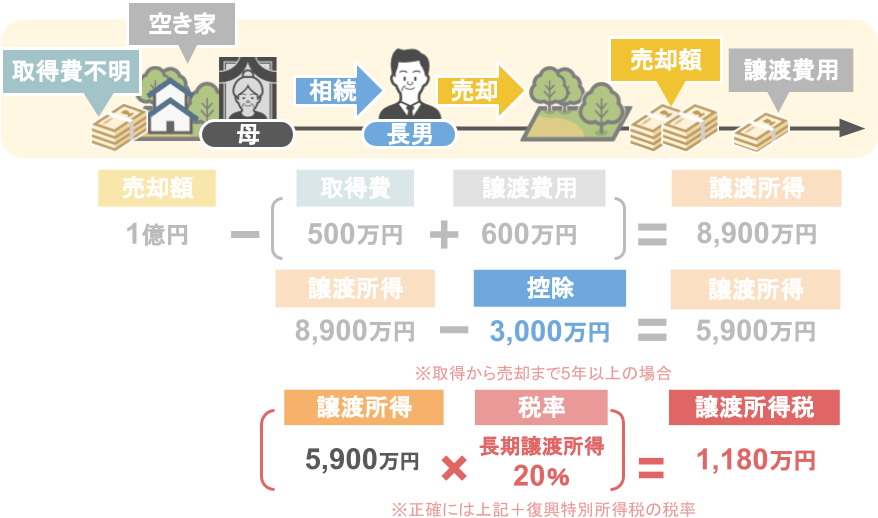

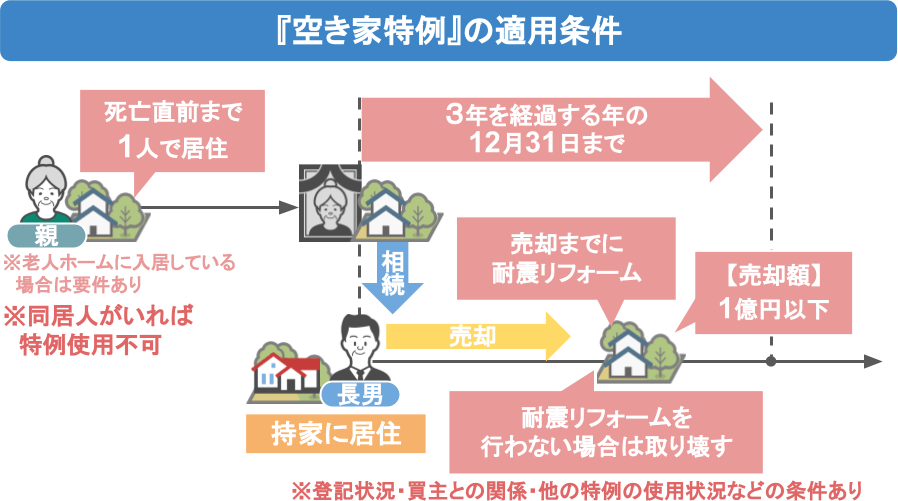

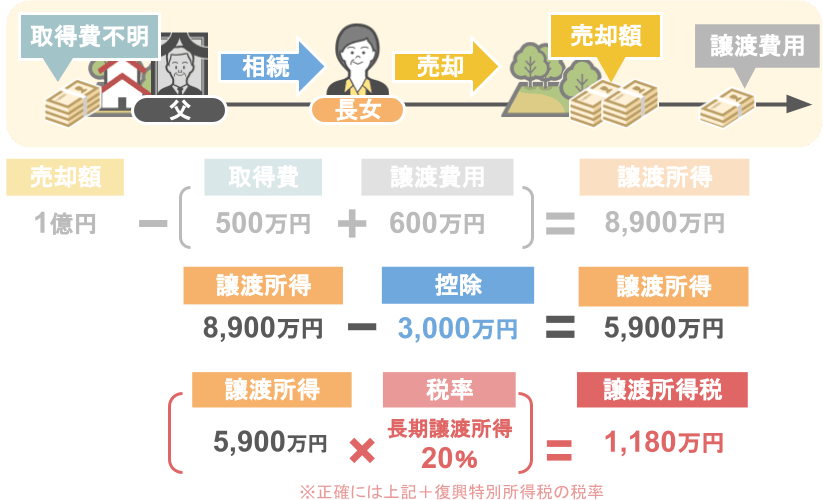

◆空き家特例を利用する場合

ちなみに【ケース➀:持ち家ありの相続人が相続発生後に親の自宅を売却する場合】において、

『被相続人の居住用財産を売った時の特例(空き家特例)』が使える場合には、『譲渡所得』から3,000万円の控除が可能です。

この場合の譲渡所得税の計算方法について見てみましょう。

● 不動産の『売却額』1億円から『取得費』500万円と『譲渡費用』600万円を引き、

(1億円-(500万円+600万円)=譲渡所得 8,900万円)

●『譲渡所得』8,900万円から空き家特例の3,000万円控除を引き、

(8,900万円-3,000万円=譲渡所得 5,900万円)

● そこに長期譲渡所得税率の20%をかけることになります。

(5,900万円×20%=譲渡所得税 1,180万円)※正確には復興特別所得税の税率も掛けます

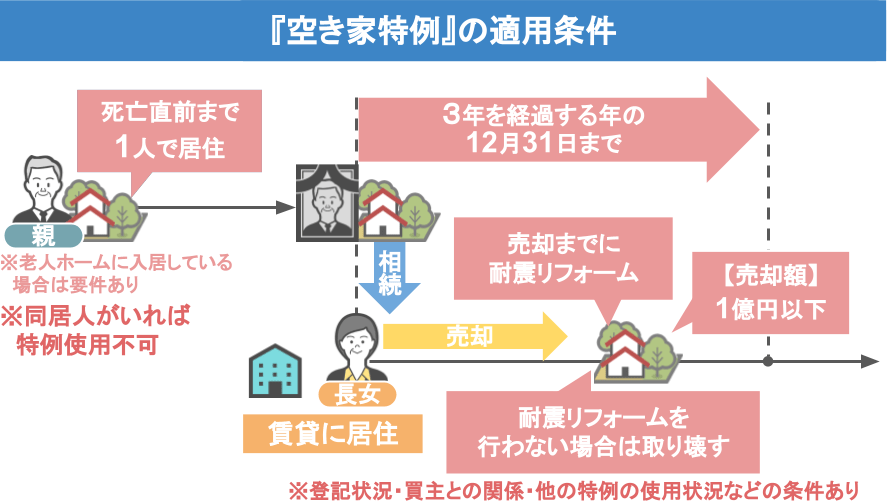

しかしこの『空き家特例』の適用を受けるためには次のような条件があります。

● 相続が発生した日から、3年を経過する年の12月31日までに売る

● 相続の開始日直前まで、亡くなった方がその家屋に一人で住んでいた

つまり、被相続人以外に一人でもその家に住んでいたら『空き家特例』は使えません。

● 売却代金が1億円以下であること

● 売却の時までに耐震リフォームをしておくこと

● 耐震リフォームを行わない場合には、売却までに家屋を取り壊しておくこと

このような、様々な厳しい条件がありますので、『空き家特例』を利用できる人はかなり限られている・・・というのが実状です。

ちなみに、『空き家特例』の3,000万円控除は、特例の適用を受ける条件に

「相続人が実際に住んでいた自宅を売却すること」といった制限はありませんので、

親と別居していた相続人でも適用可能な特例となります。

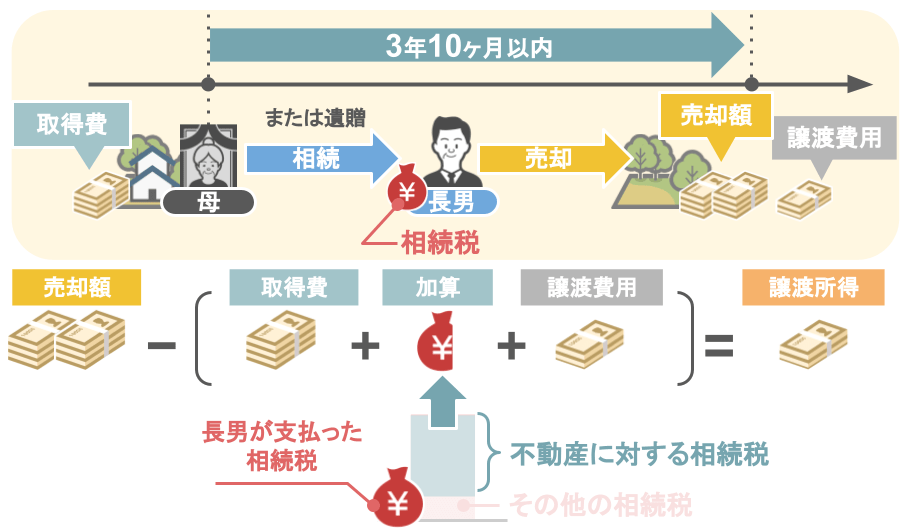

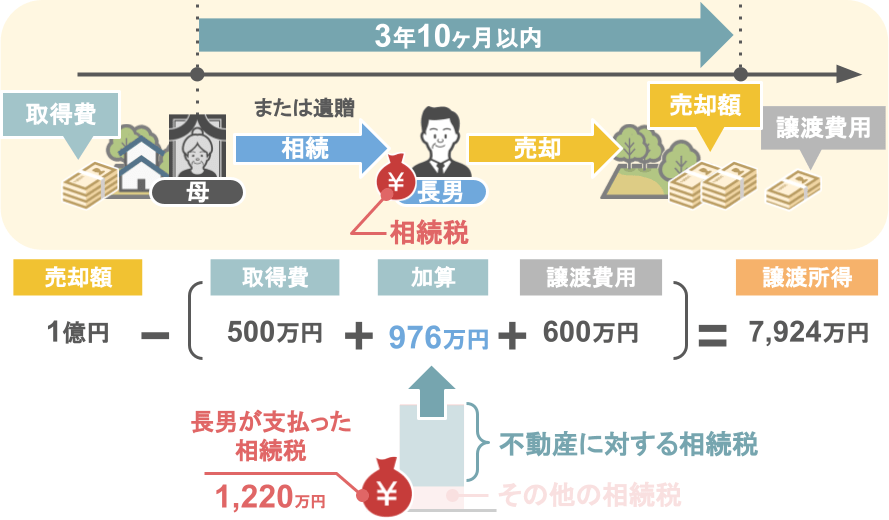

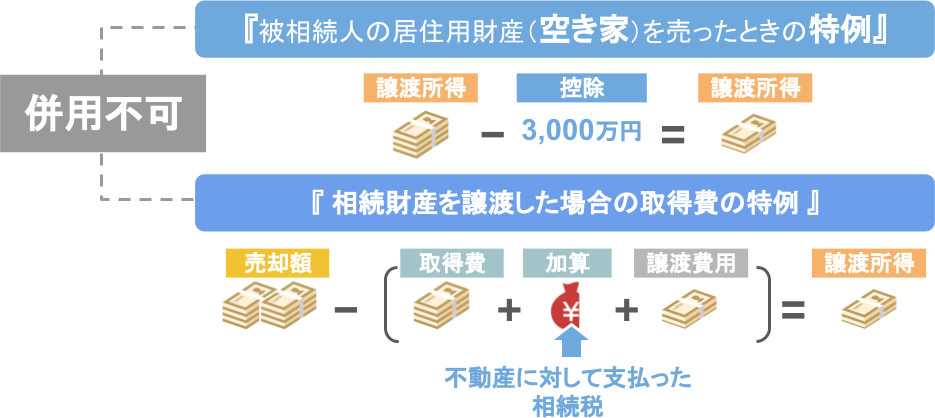

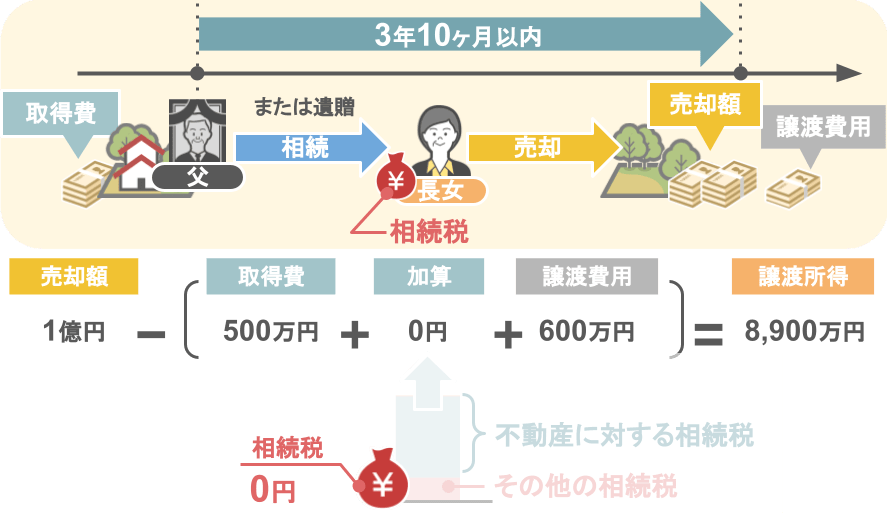

◆相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

また、譲渡所得税に関する特例の中には『相続財産を譲渡した場合の取得費の特例』というものもあります。

『相続財産を譲渡した場合の取得費の特例とは』

● 親から土地・建物を相続によって受け取った相続人が、

● その相続した不動産を一定期間内に売却した場合、

● 支払った相続税額のうち、一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる

という特例です。

【ケース➀:持ち家ありの相続人が相続発生後に親の自宅を売却する場合】の長男に当てはめて、具体的に計算をしてみましょう。

● 長男が母親の財産(不動産8,000万円、預金2,000万円)を相続し、1,220万円の相続税を支払った後、

● 母親の相続発生日から3年10ヶ月以内に、相続した不動産を売却した場合、

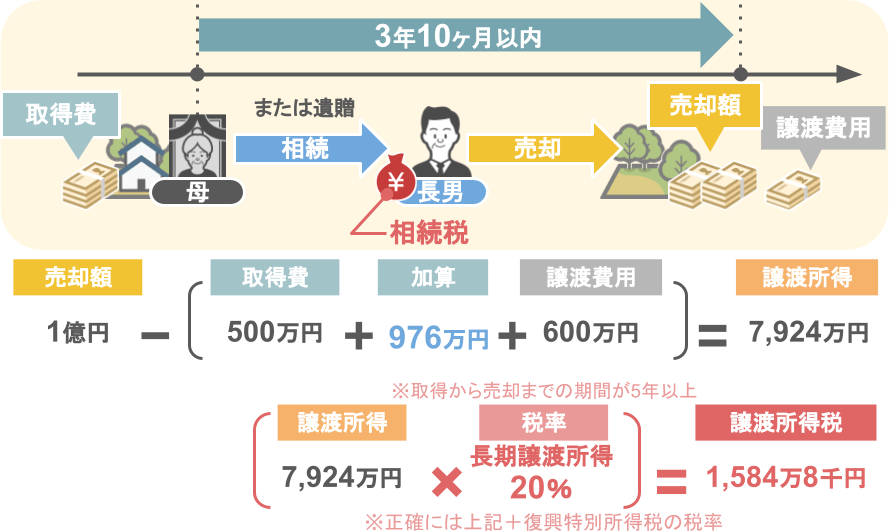

● 長男は上記計算式の『取得費』500万円の部分に『自分が支払った不動産部分の相続税額』を一定金額プラスして計算をすることができます。

今回の記事では、取得費加算の細かな計算部分は割愛しますが、

● 長男が取得費に加算できる金額は976万円となりました。

その結果、

●『不動産売却価格』1億円から『取得費』500万円『取得費加算』976万円『譲渡費用』600万円を引いて『譲渡所得金額』は7,924万円。

● そこに『長期譲渡所得税率:20%』をかけて、『譲渡所得税』は1,584万8,000円になります。

ちなみに『相続財産を譲渡した場合の取得費の特例』と、先ほど解説した『空き家特例』は併用できませんので、注意をしておいてください。

さてでは、ここまでの前半部分のまとめをしてみましょう。

【ケース➀:持ち家ありの相続人が相続発生後に親の自宅を売却】

● 相続人が相続発生後から5年後に親の自宅を売却した場合:

相続税・譲渡所得税の合計金額は3,000万円

● 相続人が相続が発生した日から3年を経過する年の12月31日までに、『空き家特例』を使い親の自宅を売却する場合:

相続税・譲渡所得税の合計金額は2,400万円。

● 相続人が相続発生後から、3年10ヶ月以内に相続財産の譲渡をした場合に取得費の特例を使い親の自宅を売却する場合:

相続税・譲渡所得税の合計金額は2,804万8,000円

【ケース②:(相続人持ち家あり)相続発生前に親が自宅を売却】

● 母親が生前に自宅不動産を売却し、その後相続が発生した場合:

相続税・譲渡所得税の合計金額は2,398万2000円。

このようになりました。

つまり、『持ち家ありの相続人がいる家庭』において、実家不動産の売却を行う場合、

節税効果が大きいのは、

● 母親が生前にマイホームを売却した場合の特例を使い、自宅を売却しておくケースと、

● 母親の相続発生後に空き家特例を使うケースとなります。

ですが、先ほどもお話したように、『空き家特例』の適用条件はかなり厳しいですから、「実際に使える家庭はそこまで多くない」という点はしっかりと覚えておいてください。

では、次の後半パートでは、現在親と離れて賃貸暮らしをしている方が、

【相続発生後に親の自宅を売却する場合】と、

【相続発生前に親が自宅を売却する場合】について見ていきましょう。

◆賃貸暮らしの相続人が使える『家なき子特例』の概要

この後半部分において重要となる特例が、記事の冒頭でもお話しました『小規模宅地等の特例』です。

もう一度改めて解説しますと、

● 小規模宅地等の特例というのは、亡くなった方が実際に住んでいた土地であれば、

● 一定の要件を満たす相続人が相続した場合、

● その土地の330平方メートルまでを80%引きの価格で相続できる

というものです。

『一定の要件を満たす相続人』というのは、

➀亡くなった方の配偶者

②亡くなった方と一緒に住んでいた同居親族

➂亡くなった方と別居しており、3年以上自分の持ち家や配偶者が所有する家に住んでいない親族(家なき子)

(※➀②がいない場合のみ特例が使える)

前半(ケース➀②)のモデルケースでは、親の自宅を相続する子供は既に持ち家に居住しておりましたので、『小規模宅地等の特例』を使うことはできませんでした。

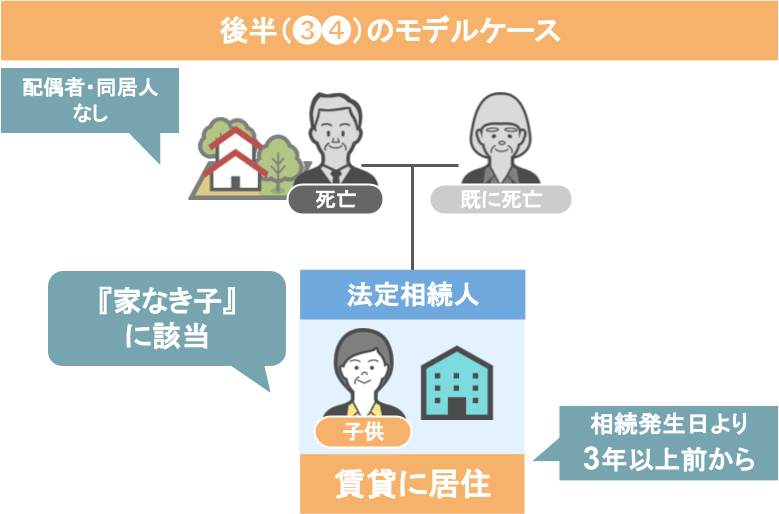

しかし、

● 親と離れて暮らしている相続人が

● 親の相続発生日より3年以上前から、賃貸で暮らしている場合、

この相続人は『家なき子』に該当し、『小規模宅地等の特例』を使うことができます。

(※被相続人(親)に配偶者と同居親族がいない場合のみ)

では、改めまして、後半(ケース➂➃)では、

親の自宅を相続する相続人を『家なき子特例の該当者』として解説を行っていきます。

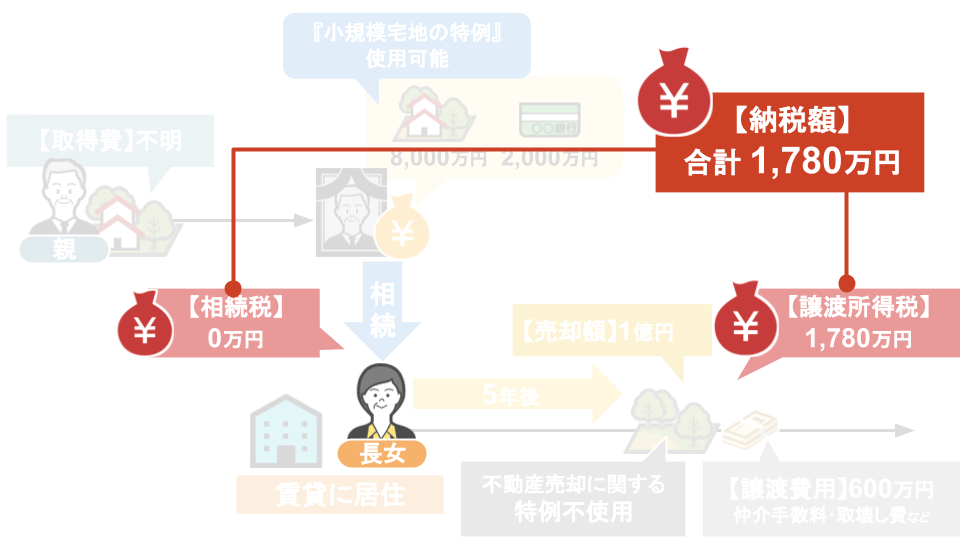

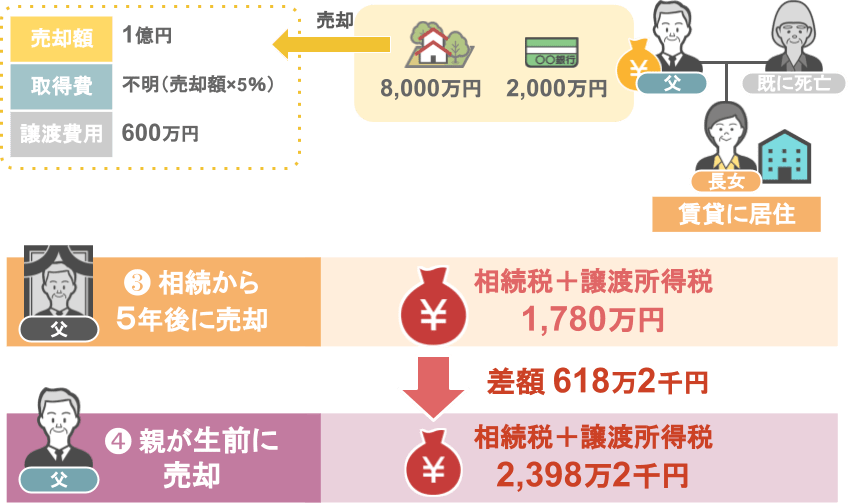

③相続人(賃貸暮らし):相続発生後に親の自宅を売却する場合

ではまず最初に、【ケース➂:相続発生前から3年以上賃貸ぐらしの相続人が、相続発生後に親の自宅を売却する場合】

相続税や譲渡所得税がどれくらいかかるのかについて見ていきます。

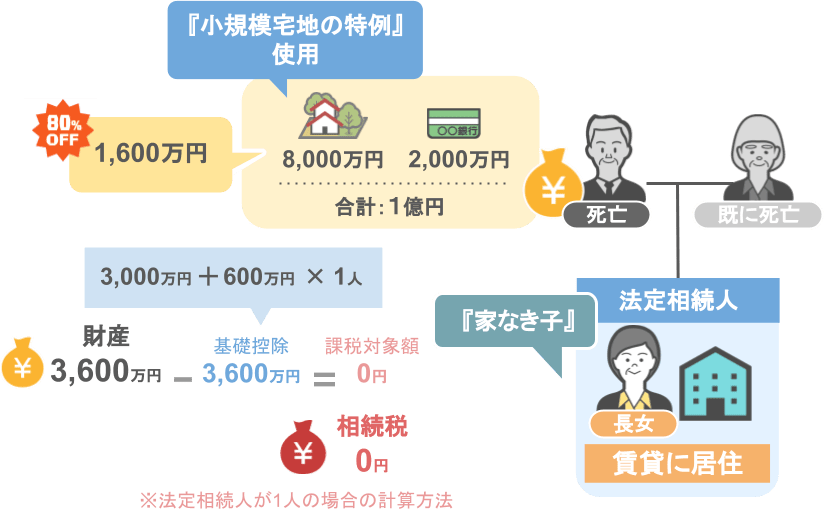

【モデルケースとなる家庭の基本情報】

● 父親:今回の被相続人、母親:既に死亡

● 父親の財産:自宅不動産8,000万円、預金2,000万円

合計 1億円

● 相続人:長女1人(家なき子)

【相続税の計算】

父親の自宅不動産8,000万円について、

● 家なき子である長女は『小規模宅地等の特例』を使い、80%引きの1,600万円で相続することができますので、

● 自宅不動産:相続税評価額1,600万円、預金2000万円を合計し、

● 亡くなった父親の財産額は、3,600万円となります。

● この一家の相続人は一人なので、相続税の基礎控除は3,600万円となり、

結果、長女が支払う相続税額は0円になりました。

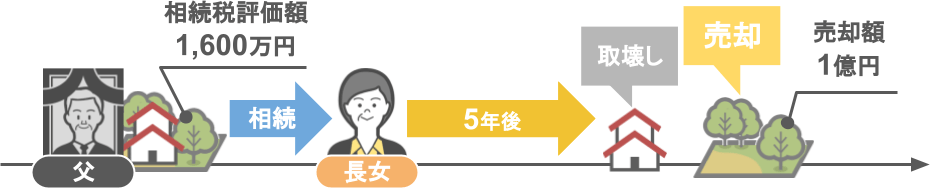

その後長女は、相続した不動産を売却することになりますが、

● 長女が父親から相続した相続税評価1,600万円の不動産は、

● 相続してから5年後に1億円で売却することができました。

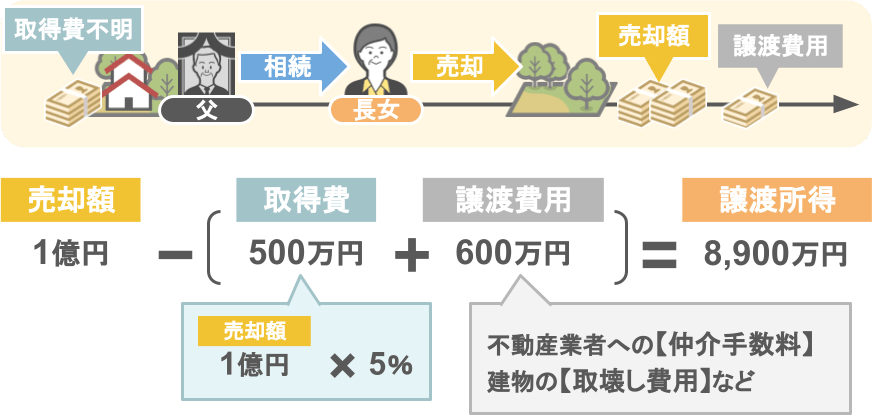

【譲渡所得の計算】

不動産の『売却価格』1億円から『取得費』と『譲渡費用』を引いた金額が『譲渡所得』となるのですが、

父親から相続した実家不動産は、父方の祖父が購入したものらしく、具体的な『取得費(購入金額)』はわかりません。

● そのため『譲渡所得』を計算する場合の『取得費』は、『概算取得費(売却額の5%)』500万円を計上することになります。

●『譲渡費用』は600万円になりましたので、

(1億円-(500万円+600万円)=譲渡所得8,900万円)

● 長女が不動産を売却した際の『譲渡所得』は8,900万円になりました。

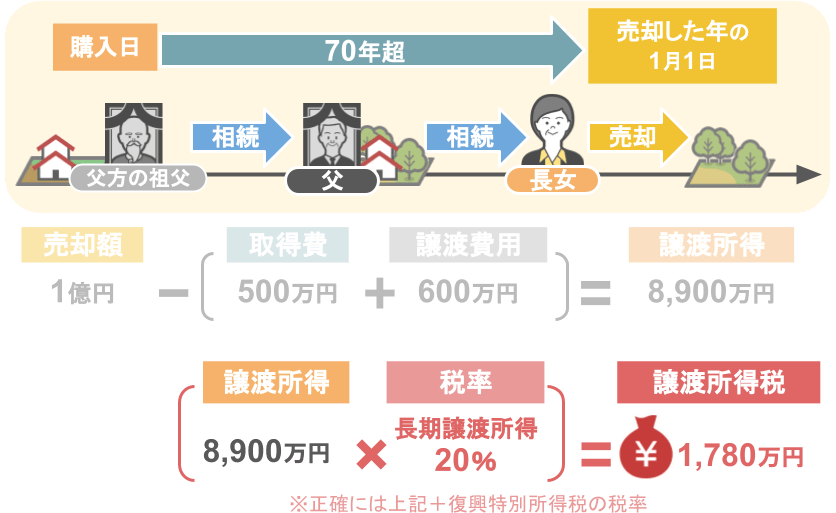

この『譲渡所得』8,900万に対して、短期・長期どちらかの譲渡所得税率をかけるわけですが、

この家族の場合も、

● 父方の祖父が不動産を購入してから、長女が自宅を売却するまでの期間は70年を超えていますので、

● 長女が売却した不動産にかかる税率は『長期譲渡所得税率20%』となり、

● 長女が納める譲渡所得税は1,780万円となります。

つまり、賃貸暮らしの相続人が、

● 相続発生後に親の自宅を『小規模宅地等の特例』を使って相続し、

● その後何の特例も使用せずに不動産を売却した場合、

それぞれの段階でかかる税金は、相続税:0円、譲渡所得税:1,780万円なので、

合計 1,780万円の税金を納めることになります。

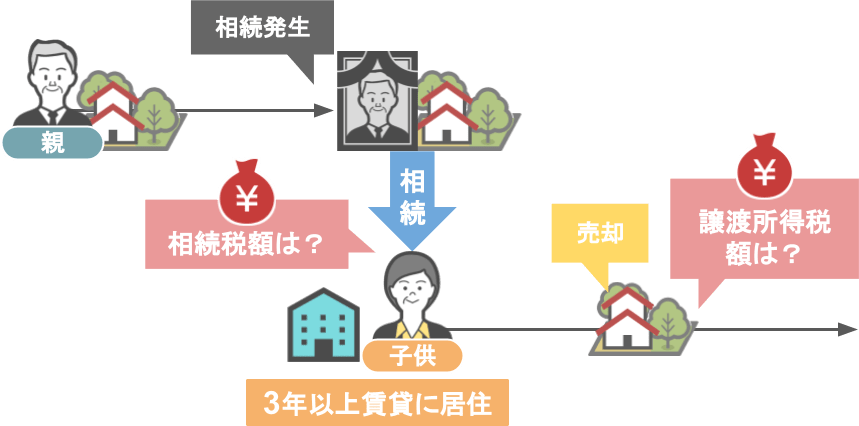

④相続人(賃貸暮らし):相続発生前に親が自宅を売却する場合

【ケース➂】では父親が亡くなった後に実家を売却しましたが、

【ケース➃】では【相続発生前に親が自宅を売却する場合】の『譲渡所得税』や、その後に発生する『相続税』にどのような影響が出るのか確認してみましょう。

不動産売却時の価格・取得費などはこれまでのケースと同じ設定としますので、

【ケース➂】における『譲渡所得税』『相続税』の合計額は、前半の【ケース②】と全く同じ結果になります。

計算過程についても省略して紹介しますね。

【譲渡所得税の計算】

父親は高齢のため、自宅不動産を生前に売却し長女の家で一緒に暮らすことになりました。

● 自宅不動産の『譲渡所得税』は826万円で、

● 自分の預金2,000万円から納税費用を捻出し、その後に相続が発生します。

【相続税の計算】

父親の財産は、

● 不動産を売却した時の1億円

● 譲渡所得税を納税した後の預金残額1,174万円

合計 1億1,174万円ですので、

● 長女が支払う『相続税額』は1,572万2,000円となります。

ですので、

【ケース➃:(相続人家なき子)相続発生前に親が自宅を売却する場合】においてそれぞれの段階でかかる税金は、

● 譲渡所得税・・・826万円、

● 相続税・・・1,572万2,000円、

合計で2,398万2,000円の税金を納めることになりました。

では、

【ケース➂:家なき子の相続人が、相続発生後に親の自宅を売却する場合】と

【ケース➃:(相続人家なき子)相続発生前に親が自宅を売却する場合】を比較して見ましょう。

【ケース➂】で家なき子である長女が父親の自宅を相続し、その後で不動産を売却した際の納税額:

合計で1,780万円

【ケース➃】父親が生前に不動産を売却した場合の納税額:

合計2,398万2,000円

このように、将来の相続人が『家なき子』の場合、親が生前に実家を売却すると、家族全体の納税額は618万2,000円も多くなってしまう・・・というわけです。

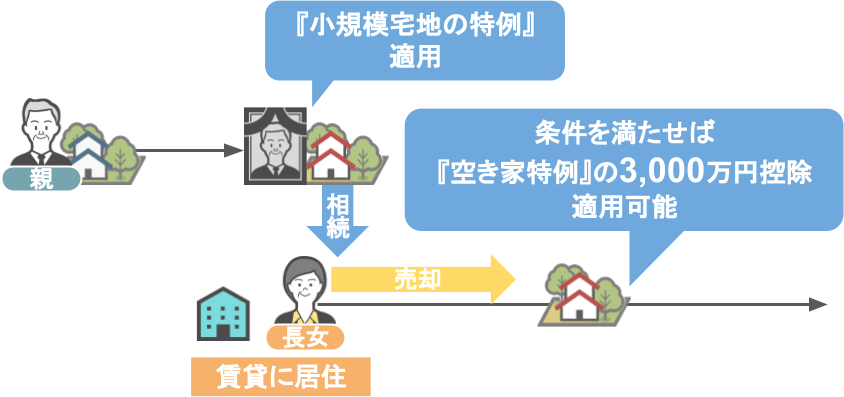

ちなみに【ケース➂】では『小規模宅地等の特例』の他にも使える特例があります。

【ケース➂】で、長女は『家なき子』として『小規模宅地等の特例』を使い、父親の自宅を相続しましたが、

● 亡くなった父親の自宅には、父親以外誰も住んでいませんでしたので、

●『被相続人の居住用財産を売った時の特例(空き家特例)』を利用することも可能です。

もちろん、空き家特例に関しては複数の厳しい条件もありますので、

(※相続の開始日直前まで亡くなった方がその家屋に一人で住んでいること など)

それらの条件を満たしている方でしたら、

● 親の相続時において『小規模宅地等の特例』を使った上で、

● 相続した親の自宅の売却時において、『空き家特例』の3000万円控除を受けることができます。

【ケース➂】における長女も、『空き家特例』が使えると仮定しますと、『譲渡所得税』は1,180万円となります。

また『空き家特例』を使う条件を満たしていなくても、長女は父親の不動産を相続により取得しておりますので、

『相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(取得費加算の特例)』の利用は可能です。

ですが今回長女は、『小規模宅地等の特例』を使い、相続税の納税額が0円になっておりますので、『取得費加算の特例』の控除額も0円となります。

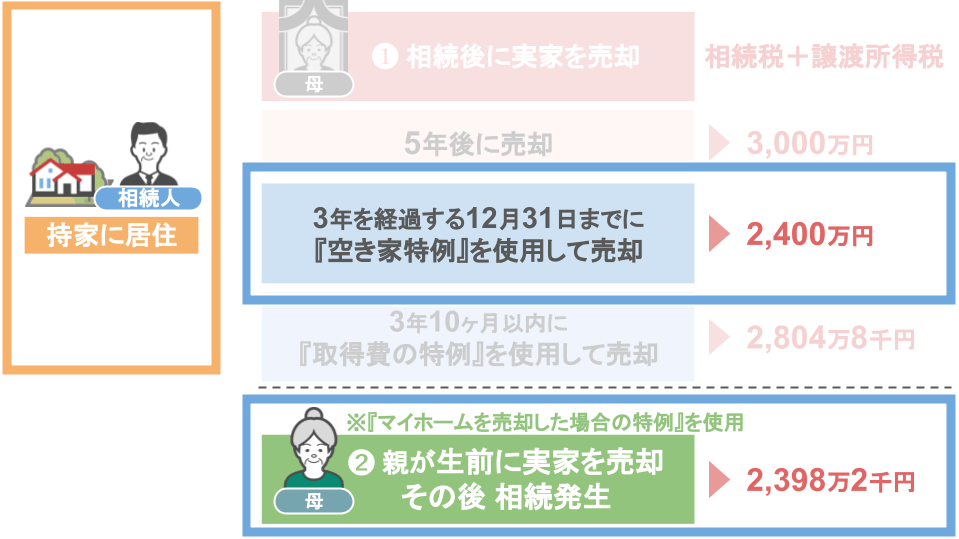

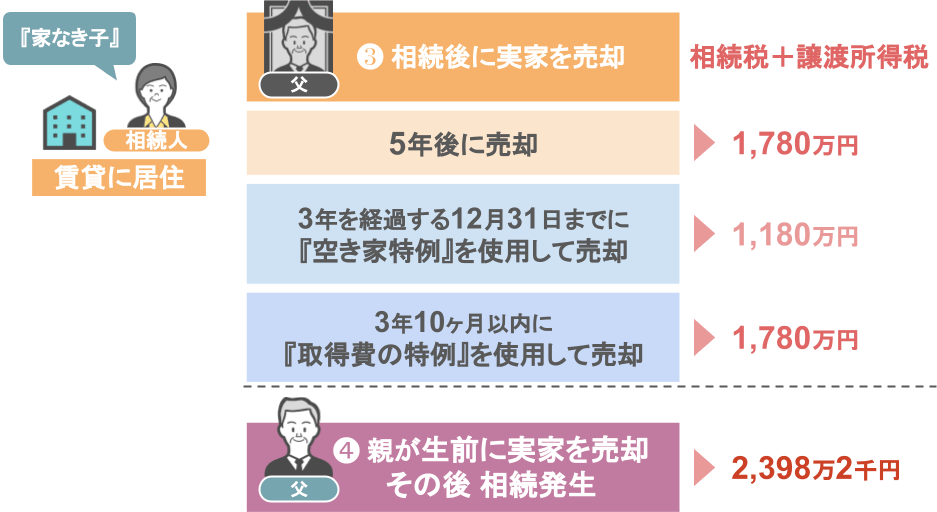

さてでは、後半部分のまとめをしてみましょう。

【ケース➂:家なき子の相続人が、相続発生後に親の自宅を売却する場合】

● 相続人が、相続発生後から5年後に親の自宅を売却した場合:

相続税・譲渡所得税の合計金額は1,780万円

● 相続人が、相続が発生した日から3年を経過する年の12月31日までに『空き家特例』を使い、親の自宅を売却する場合:

相続税・譲渡所得税の合計金額は1,180万円

● 相続人が、相続発生後から3年10ヶ月以内に『相続財産を譲渡した場合の取得費の特例』を使い、親の自宅を売却する場合:

相続税・譲渡所得税の合計金額は1,780万円

【ケース➃:(相続人家なき子)相続発生前に親が自宅を売却する場合】

● 父親が生前に自宅不動産を売却し、その後相続が発生した場合:

相続税・譲渡所得税の合計金額は2,398万2,000円

このようになりました。

ここまでケース➀~➃までを紹介してきましたが、「住む予定のない実家の売却」と一口に言っても、将来相続人となる皆さん自身が、

● 現在自分の持ち家で暮らしているのか、

● それとも賃貸で暮らしているのか、

これらの条件によって、親御さんの実家の売却タイミングは変わってきます。

ですので、今回の記事を参考に、

「自分の家庭の場合はどのタイミングで実家を売却するのが、一番税金面において得をするのか」

という部分をしっかりと検討して頂き、今後の人生設計に取り入れていただければと思います。

また、今回の記事で見てこられたように、

● 相続税や譲渡所得税に関する計算や、

● 特例の選定はかなり複雑ですので、

早い段階から相続専門の税理士に将来の相続税対策の相談をされる事をお勧めします。

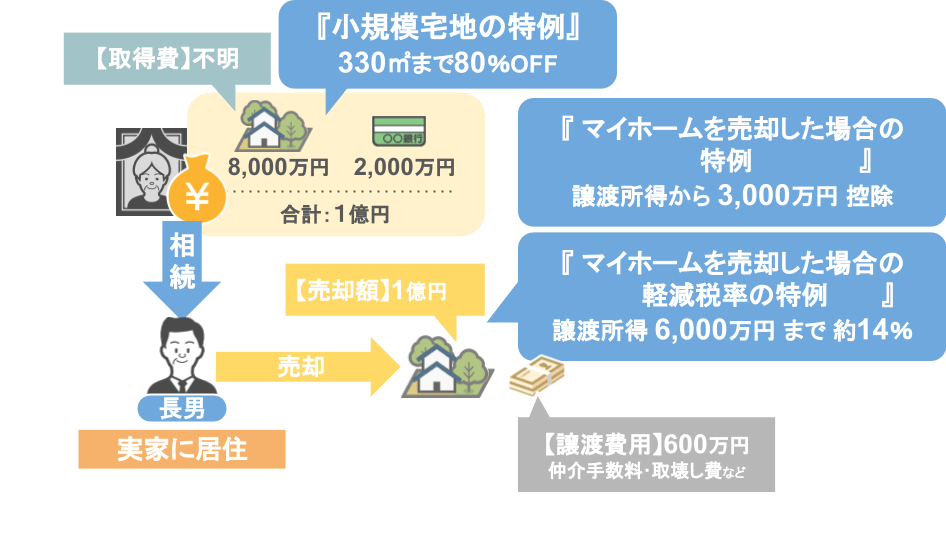

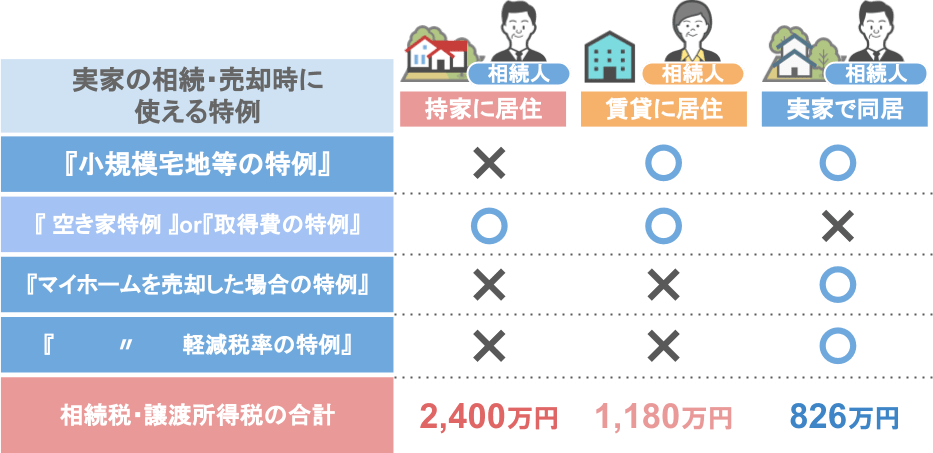

⑤親と同居:相続発生後に相続人が自宅を売却する場合が最も節税効果が高い

ちなみに実家を相続する長男が親と同居している場合、

● 長男は『小規模宅地等の特例』を使い、実家不動産を80%引きの評価額で相続することができますし、

相続した不動産を売却する際も、自分のマイホームを売却するわけですから、

●『マイホームを売却した場合の特例』や『マイホームを売却した場合の軽減税率の特例』も利用可能です。

その場合、この一家の相続税・譲渡所得税の合計金額は、826万円となり、

これまで見てきたどのケースよりも、大幅に支払う税安くなります。

しかもこの方法は、『空き家特例』のように「使える家庭が限られている」と言ったことも無く、

● 生前から親と同居しており、

● 相続した自分の家を売却する場合なら

どの家庭でも利用可能です。

これらの事を知ると、

「そんなに税金を安くできるんだったら、なんとか実家に住んでいるように見せることはできないものか」

と、みなさんこのように思われます。

そこでよく聞かれる質問が、「親の自宅に自分の住民票を移せば、親と同居している実態が作れますか?」というものです。

⑥親と同居をしていなくても住民票の住所が同じなら同居と認められるのか?

果たしてこの方法を使えば、たとえ親と別々の場所で暮らしていても、

● 相続発生時に『小規模宅地等の特例』を使い、

● 相続をした不動産の売却時に、マイホーム特例や軽減税率の特例を使うことはできるのでしょうか。

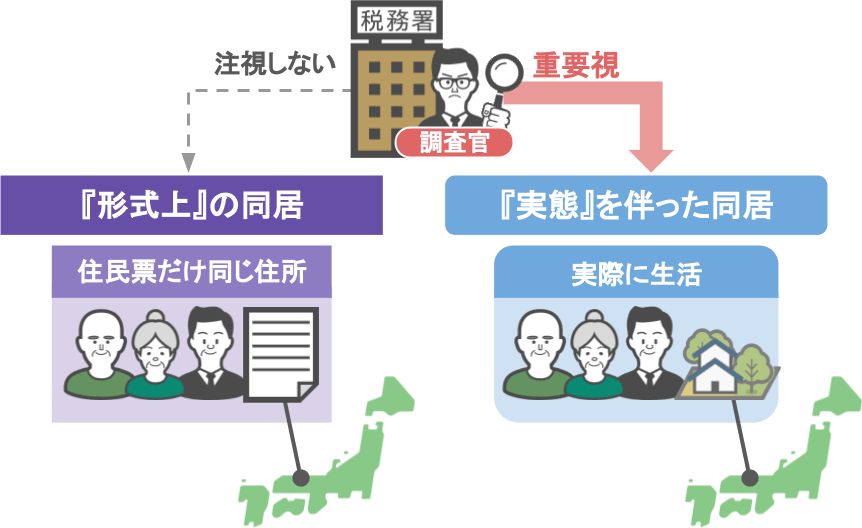

結論としては、

● 住民票だけを移動させて親と同居していたように見せかけたとしても、

● 税務署はその親子が同居していたと認めません。

なぜなら税務署は、親子の住民票が同じ住所にあるといったような形式上の同居形態には一切目もくれず、

● 実際に親子がきちんと一緒の家で生活していたのか、

という実態を重要視しているからです。

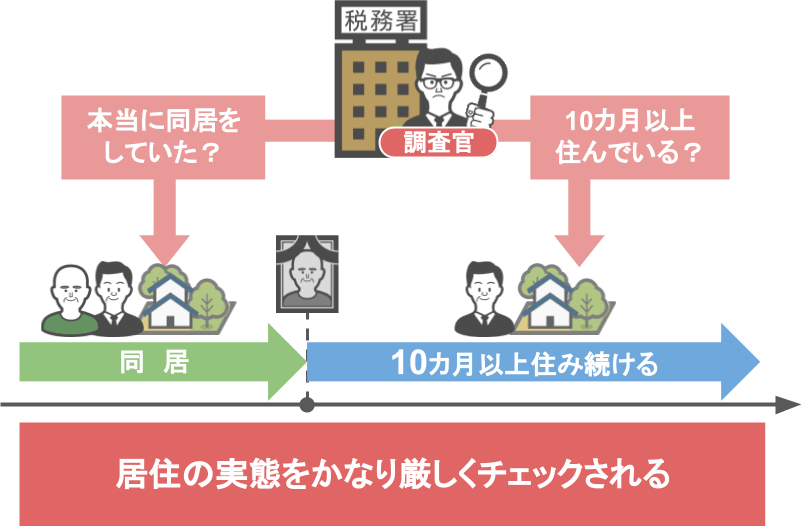

もう少し具体的にいうと、

● 親子が相続発生前に本当に同居をしていたのか、

そして、

● 相続発生後、相続人は本当に10ヶ月以上実家に住み続けていたのか。

税務署はこのような部分をかなり厳しくチェックをします。

どのようにチェックしているのか、一例を紹介しますと、

● 相続人の配偶者や子供はどこに住んでいるのか

● 郵便物の有無、電気・ガス・水道の使用量の変化、

● 近所への聞き込み

このように厳しく実態を見極めています。

具体的な調査方法については、こちらの記事で解説しておりますので、気になるという方は、ぜひご覧になってみてください。

先ほどの「まとめ」でも見ていただきましたが、

● 親の自宅を『小規模宅地等の特例』で相続することができるか、また、

● 相続した実家を『マイホーム特例』を使って売却することができるかによって、

相続人が支払う税金は、何百万円~何千万円と変わってきます。

ですので、税金を徴収する税務署側は

● 不当な税金逃れを防止するために、

● 特例の適用条件となる『居住の実態』について徹底的に調べるのです。

つまり、

● 住民票だけを移動させて、同居していたように見せかけたとしても、

● そこに居住の実態が伴っていなければ、

残念ながらお得な特例を利用することはできません。

ですが逆に、

● 居住の実態がしっかりとあれば、

● 土地を相続する相続人の住民票がどこにあろうと、『小規模宅地等の特例』の適用が認められる

という部分は覚えておいてください。