【おススメ】相続の悩みを無料で相談出来る公的機関・専門家〝9選〟

「相続の相談をしたいけれど、どこに相談をすればいいのか分からない。」

「相続・贈与の悩みについて、出来るだけ費用を掛けずに相談出来る公的機関や専門家を知りたい。」

この様な悩みをお持ちの方は多いと思います。

そこで今回の記事では、相続に関する無料相談を行っているこれら9つの公的機関・民間団体・専門家について、

【公的機関・民間団体】

①各自治体の無料相談

②税理士ドットコム

③国税局電話相談センター

④税務署での面談

⑤法テラスでの無料相談

【専門家】

⑥弁護士

⑦税理士(相続専門)

⑧司法書士

⑨行政書士

それぞれが行っている無料相談の範囲と、実際に無料相談を受ける為の手続きの流れについて、詳しく解説をして行きたいと思います。

【この記事の内容を動画で見る】

この記事と同じ内容を、【動画】でも見て頂けます。

記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

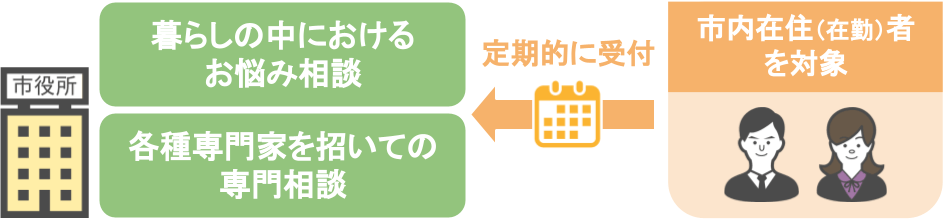

①各自治体の無料相談

ではまずは、各市区町村が行っている無料相談(相続)について見て行きましょう。

ⅰ概要

各市区町村では定期的に、市内在住(在勤)の方を対象として、

● 暮らしの中におけるお悩み相談や

● 各種専門家を招いての専門相談を受け付けています。

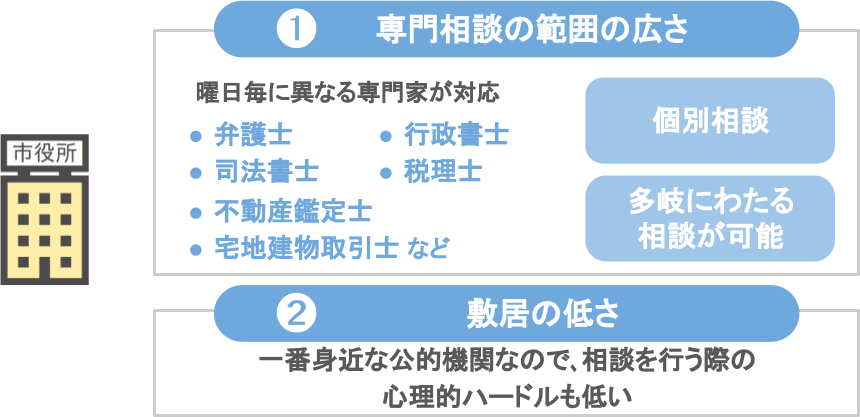

【メリット】

各市区町村で相続に関する無料相談を受けるメリットは2つあります。

◆メリット1 専門相談の範囲の広さ

各市区町村では曜日ごとに、

● 弁護士、司法書士、行政書士、税理士

● 不動産鑑定士、宅地建物取引士

などの専門家による個別相談が行われています。

ですので相続に関する悩みに関しても、各種専門家に対して多岐にわたる相談をすることが可能です。

◆メリット2 敷居の低さ

各市区町村役場というのは、今回の記事で紹介する他の8つの相談先と比較しても、私たちの生活に一番身近な公的機関ですので、相談を行う際の心理的ハードルも低いと思います。

では、各市区町村で相続に関する無料相談を受けるデメリットを見ていきましょう。

【デメリット】

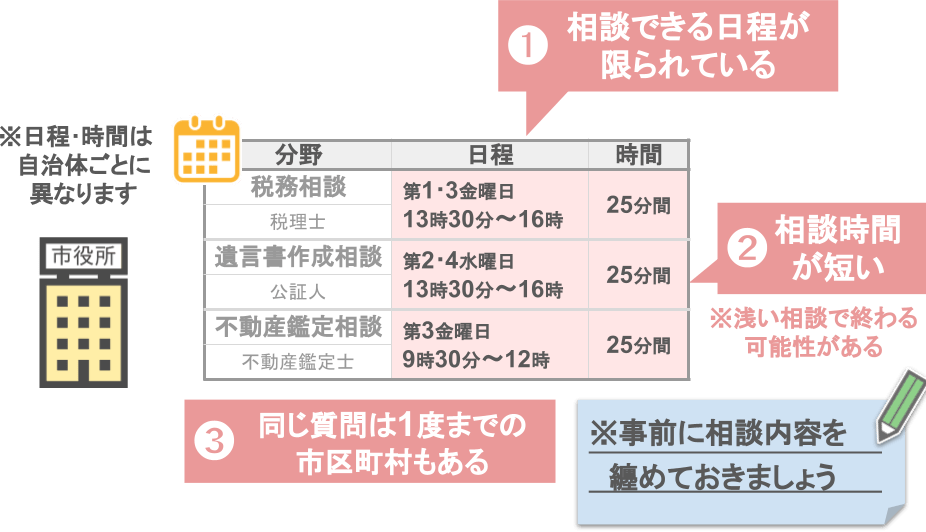

◆デメリット1 相談できる日程が限られている

各市区町村で相続をしたい場合、相談が出来る日程が限られており相談時間もかなり短いです。

◆デメリット2 相談時間が短い

ですので、広い範囲の個別相談を受け付けている一方で、一人一人に対する回答時間は短く、比較的浅い相談で終わってしまうことも多いです。

◆デメリット3 質問回数が限られている場合がある

その上で同じ方の同じ質問は1度しか受け付けないという市区町村もありますので、相談をされる際には事前に相談の内容を纏められておくことをおススメします。

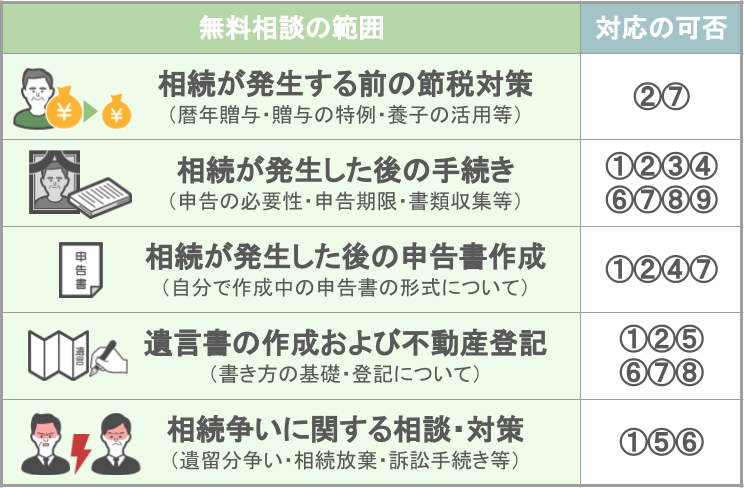

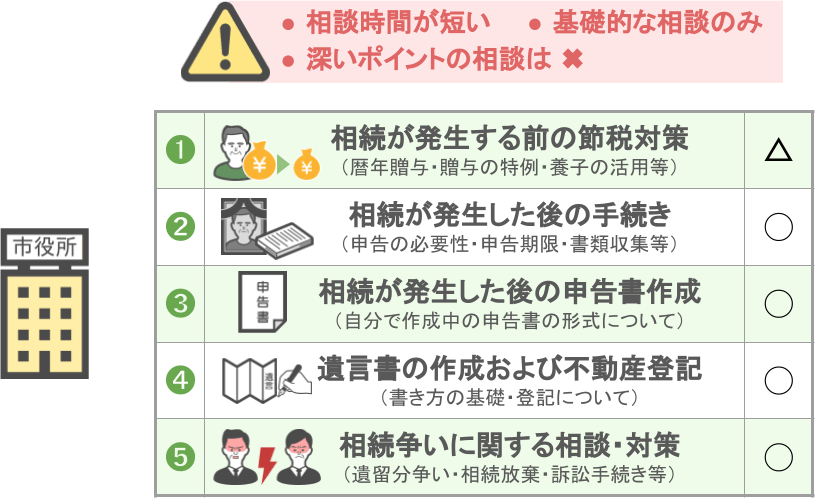

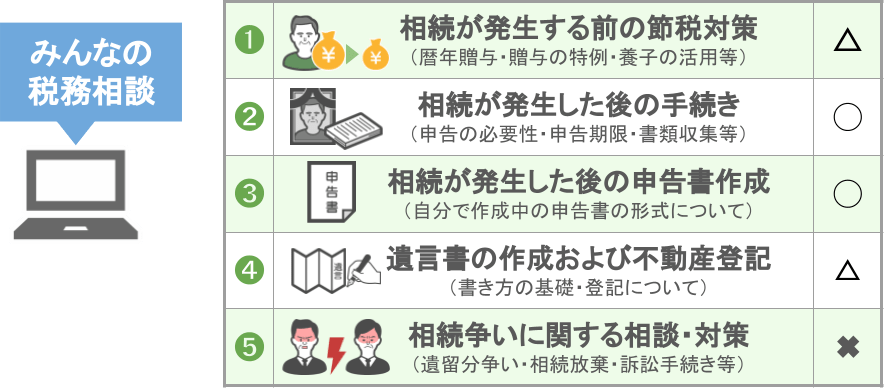

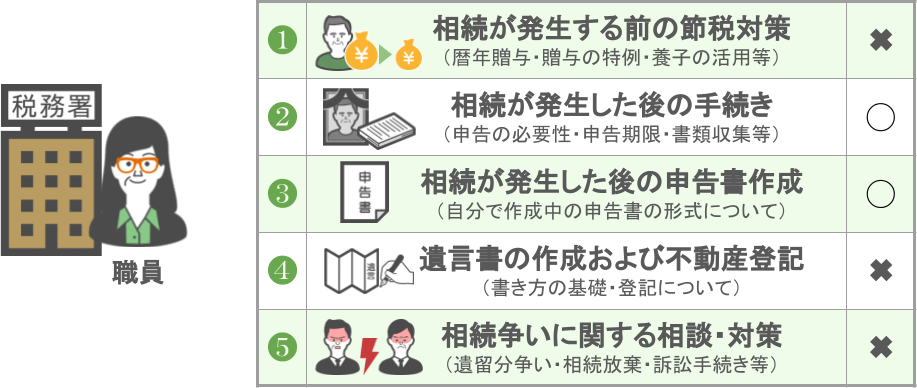

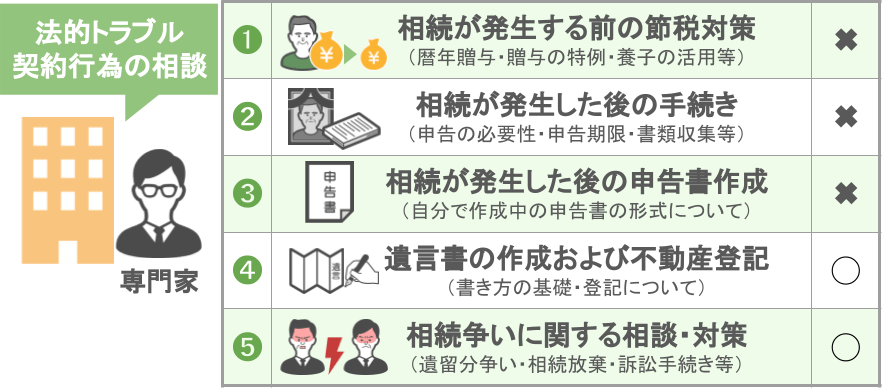

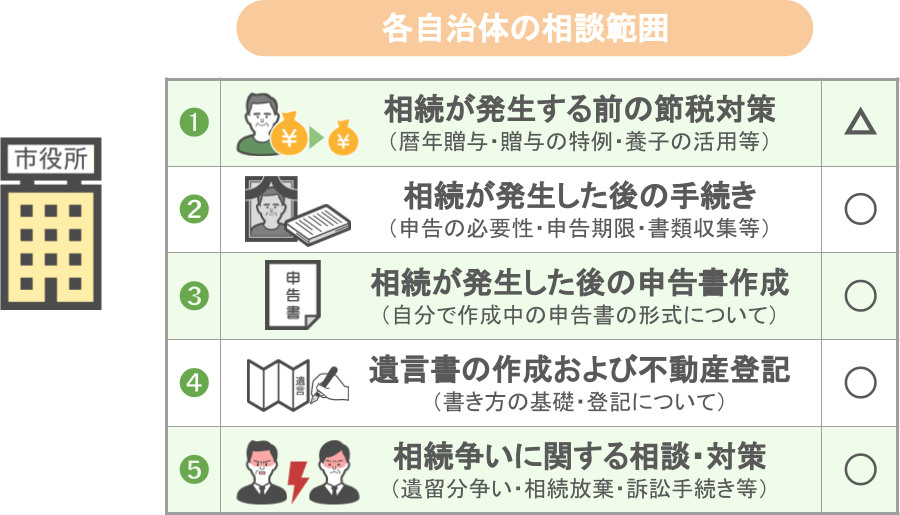

ⅱ無料相談の範囲

各市区町村における無料相談(相続)の範囲は上の表のようになっており、

②相続が発生した後の手続き

➂相続が発生した後の申告書作成

➃遺言書の作成方法や不動産登記

➄相続争いに関する相談や対策

ついては相談を受け付けてくれます。

ですが先程もお話した通り、市区町村での相談は

● 一人辺りの相談時間が短く、

● 専門的な深いポイントまでの相談は受け付けていません。

ですので

● 市区町村での無料相談では、

● 表の各項目で()内に記載しているような、かなり基礎的な相談しか受け付けてはくれない

という点に注意が必要です。

そして、市区町村で『①相続が発生する前の節税対策』の相談をするのは、私としてはおススメしません。

何故なら、将来の相続税の節税対策というのは、専門的で深い相続の知識があって初めて適切な提案が出来るからです。

ですので、相続専門ではない税理士に中途半端に節税指導を受けてしまうのは、逆に危険なのです。

こういった点を含め、各市区町村で行われている相続の無料相談を上手に利用して頂ければと思います。

ⅲ無料相談を受ける為の手続き

では各市区町村で無料相談を受ける為の手続きについてですが、これは各役所によってそれぞれ手続き方法が変わって来ます。

ですので相談を受けたい際には、ご自身が住まわれている地域の役所のHPを参考に、相談手続きを進めて下さい。

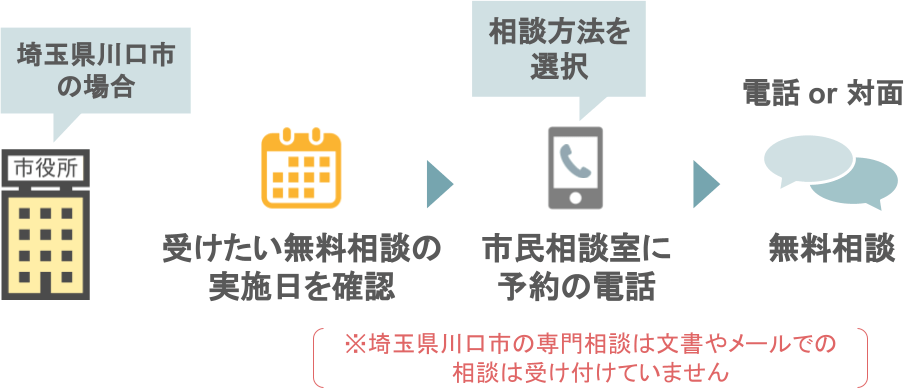

一例として、埼玉県川口市の市役所で相続に関する無料相談を受けたい場合の手続き方法を簡単に紹介します。

● ご自身が受けたい無料相談が実施されている日程を確認し、

● 川口市の市民相談室に予約電話を掛けることで、相談が可能となっております。

各種専門相談を、電話で相談するのか・対面で相談するのかは電話予約時に選択が出来ますので、その際にご自身の希望を伝えて下さい。

(※埼玉県川口市の専門相談は文書やメールでの相談は受け付けていません)

②税理士ドットコム

では次に、税理士ドットコムが行っている無料相談(相続)について見て行きましょう。

ⅰ概要

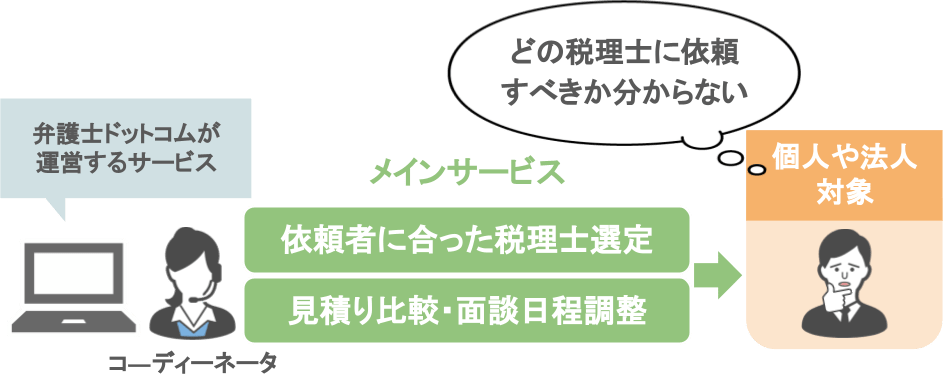

税理士ドットコムというのは、『弁護士ドットコム株式会社』が運営するサービスです。

●「税理士に依頼をする必要があるのに、具体的にどの税理士に依頼をしたら良いのか分からない」という個人や法人に対し、

● 税理士ドットコムのコーディネーターが、依頼者に合った税理士の選定から、見積もり比較、面談日程の調整までを行ってくれるというのがメインのサービスとなります。

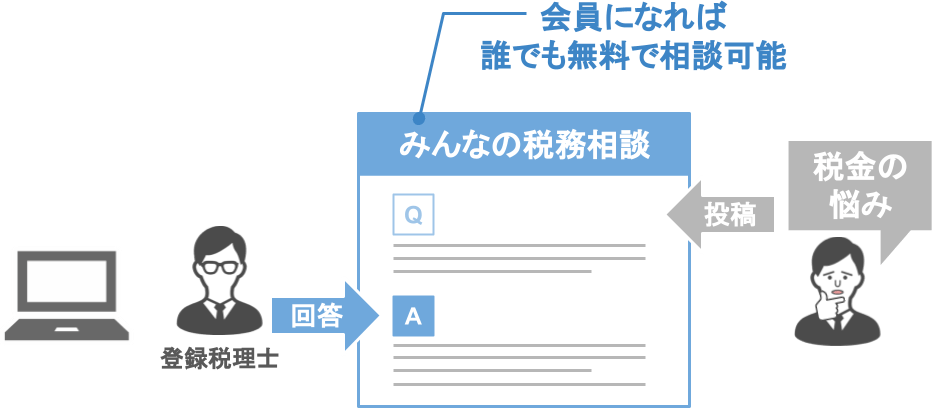

税理士ドットコムのサービスには、上記のような税理士紹介サービスの他にも、

● 税金の悩みを抱えている相談者に対し、無料で専門家に相談出来る場所を提供する、

●『みんなの税務相談』というサービスも行っています。

このサービスは、税理士ドットコムの会員になれば誰でも無料で相談をすることが可能です。

【メリット】

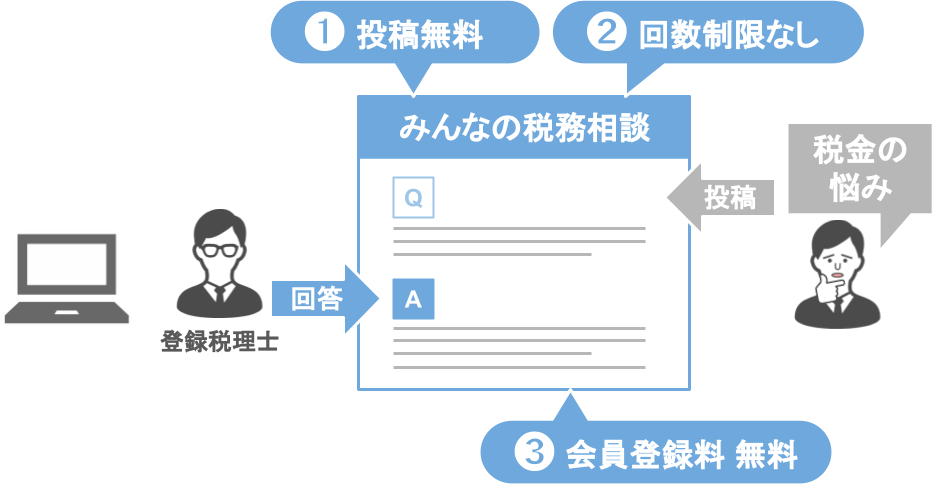

税理士ドットコムを利用するメリットとしては、

● 『みんなの税務相談』に悩みを投稿する際のコストも掛からず、

● 質問の回数にも制限はないということです。

実際に相談を行う際には税理士ドットコムに会員登録を行う必要があるのですが、

● その際の登録料も無料となっています。

【デメリット】

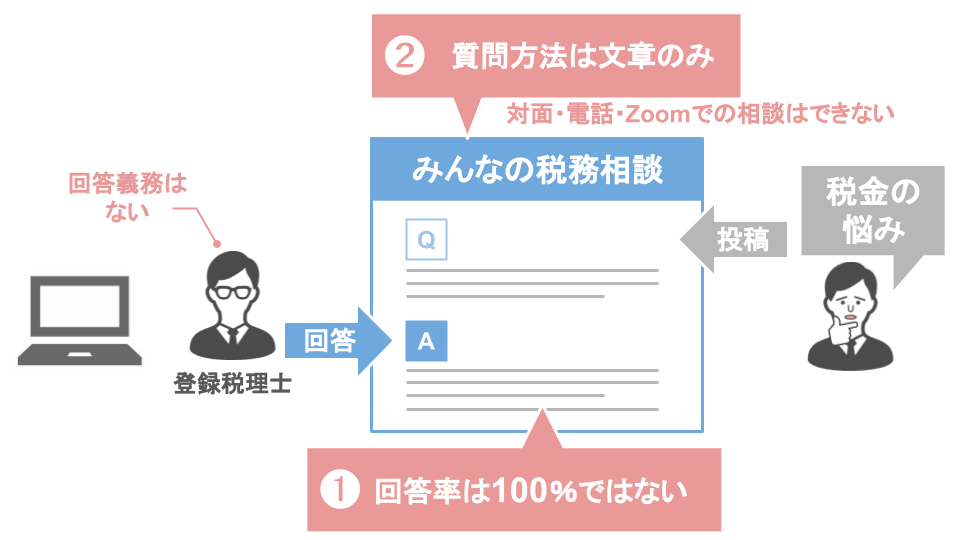

税理士ドットコムを利用する際のデメリットとしては、

● 質問を投稿しても100%の確率で回答が貰えるかは分からない

ということです。

税理士ドットコムに登録をしている税理士は、質問に対して回答をしなくてはいけないという義務はない様ですので、回答が貰えない場合もあるという点には注意が必要です。

また、質問の方法は文章でのやり取りに限定されていますので、

● 対面相談や、電話・zoom相談などの『コミュニケーションが図り易い方法で相談が出来ない』

という点もデメリットの一つです。

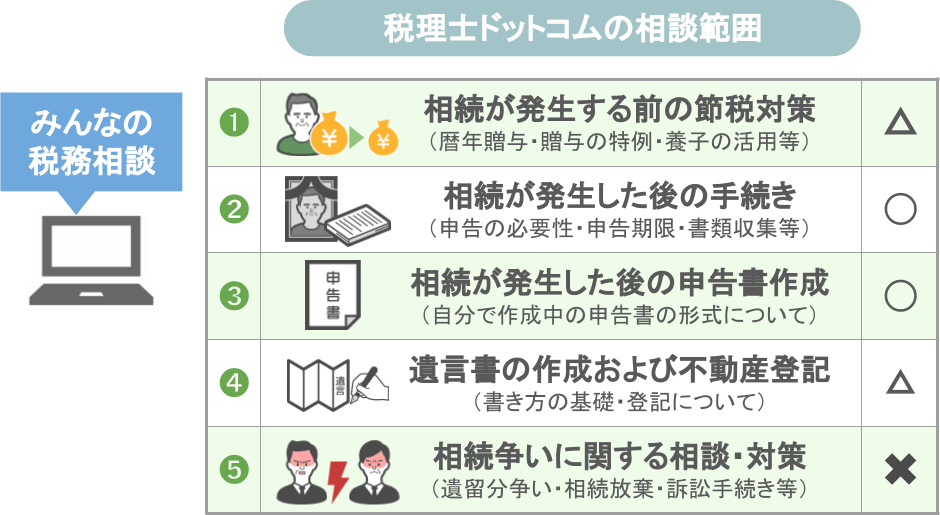

ⅱ無料相談の範囲

税理士ドットコムにおける無料相談(相続)の範囲は、大体この様になっております。

税理士ドットコムでは

①相続が発生する前の節税対策

④相続が発生する前の遺言書作成・不動産登記

について相談をすることは可能です。

しかし、『みんなの税務相談』では無料相談の相手を選択出来ませんので、

『➀相続の節税対策』について相談をしたとしても、

● 回答をくれる方が相続専門でない場合、見当違いなアドバイスを貰ってしまい、

● 将来使える筈だった特例が使えなくなる・・・といったリスクもあります。

ですので、このような点を考慮すれば、税理士ドットコムで将来の節税対策について無料相談を行うのは得策ではないかもしれません。

また、『➃相続が発生する前の遺言書作成』については、この分野の専門家は弁護士・司法書士ですので、

「遺言書の作成についての相談を無料で行いたい」という方は、『弁護士ドットコム』で相談をされた方が良いでしょう。

同様の理由で、

『⑤番の相続争いに関する相談・対策』についても、『弁護士ドットコム』で相談をされた方が良いと思います。

その他ですと、

②相続が発生した後の手続き

③相続が発生した後の申告書作成

これらについては、基本的な部分なら税理士ドットコムで相談をしても問題はないでしょう。

ただ、先ほどもお話した通り、税理士ドットコムに登録をしている税理士は、質問に対して回答をしなくてはいけないという義務はない様ですから、

● 個別具体的な質問を何往復も行う様な場合、

● 相手側が途中で返信を負担に感じて回答をくれなくなる可能性がありますので、

「あくまでも基本的な部分を知りたい!」

「対面相談よりも文章での相談の方が気楽だ!」

という方であれば、税理士ドットコムを活用されても良いかもしれません。

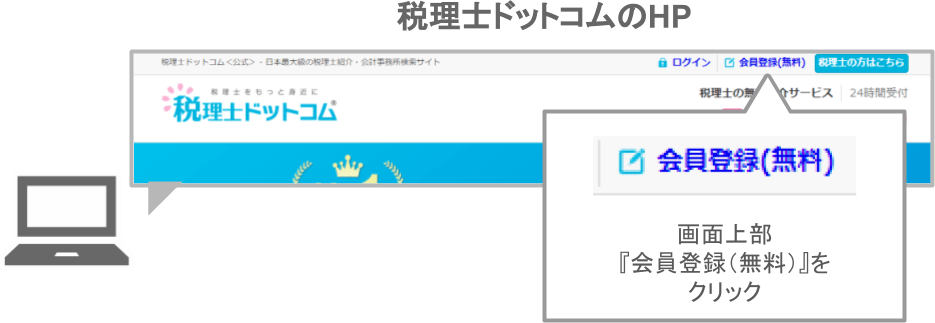

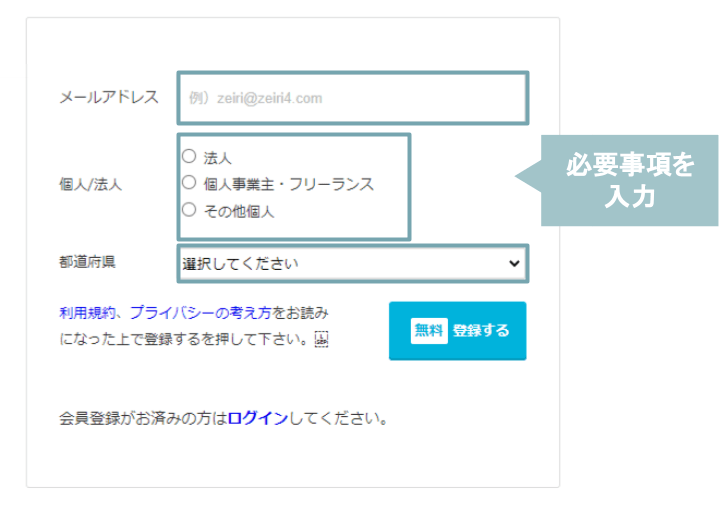

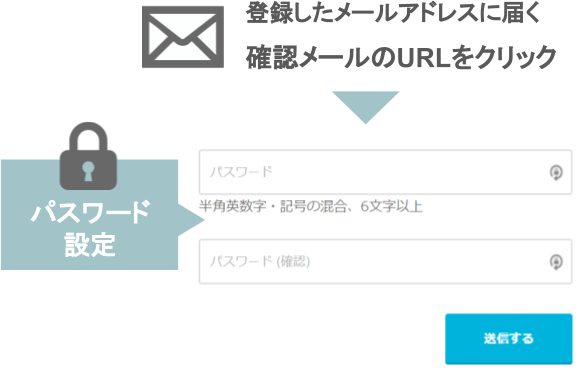

ⅲ無料相談を受ける為の手続き

税理士ドットコムの無料相談をパソコンで受ける為の手順について簡単に紹介します。

● 税理士ドットコムのHPに行き、画面右上の『会員登録(無料)』をクリック

● 下図のような会員登録ページが出て来くるので、必要事項を記入し『無料登録する』をクリック

● 登録したメールアドレス宛てに確認メールが届くので、記載されているURLから会員登録を完了させると、『みんなの税務相談』に相談内容を投稿する事ができます。

③国税局電話相談センター

では次に、国税局電話相談センターで行うことが出来る無料相談(相続)について見て行きましょう。

ⅰ概要

国税局電話相談センターというのは、国税に関する一般的な相談に対して、国税局の職員が無料で電話相談に乗ってくれるというサービスです。

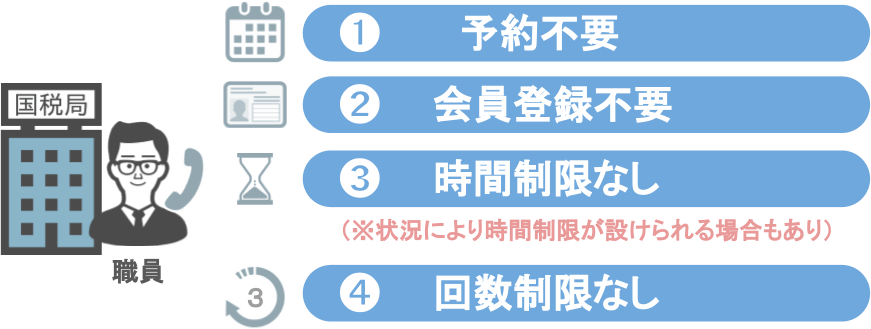

【メリット】

国税局電話相談センターを利用するメリットは、

● ここまでお話してきた様な事前の相談予約や、会員登録が一切必要ない

● 時間の制限もなく無料で何回でも電話相談が出来る

という点です。(※状況により時間制限が設けられる場合もあり)

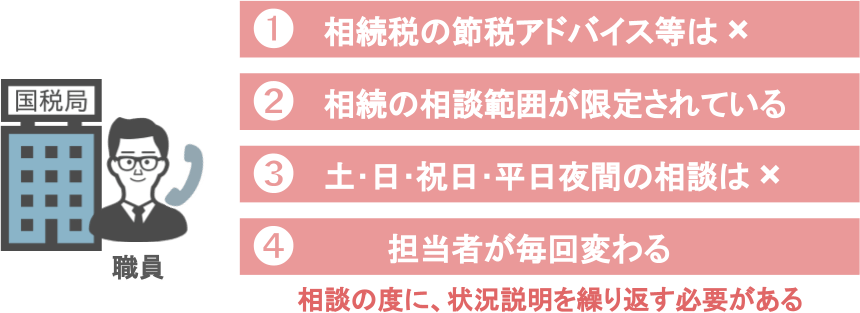

【デメリット】

国税局電話相談センターを利用する際のデメリットは、

● 相続税の節税に関するアドバイス等は貰えない

● 相続の悩みに関する相談の範囲がかなり限定されている(※この後に詳しくお話します)

● 国税局の職員が電話対応を行うので、土日、祝日、平日夜間は相談が出来ない

● 無料で何回でも電話相談が出来るのですが、相談を受ける担当者が毎回変わることから、相談の度に自身の状況説明を繰り返さなくてはいけない

これらの部分がデメリットとなります。

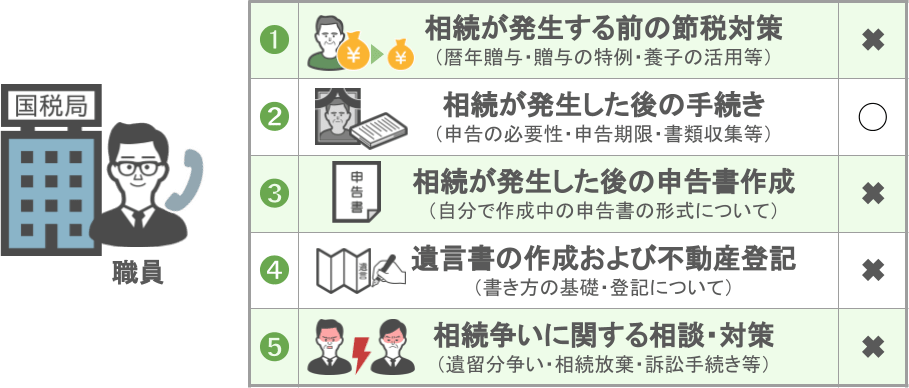

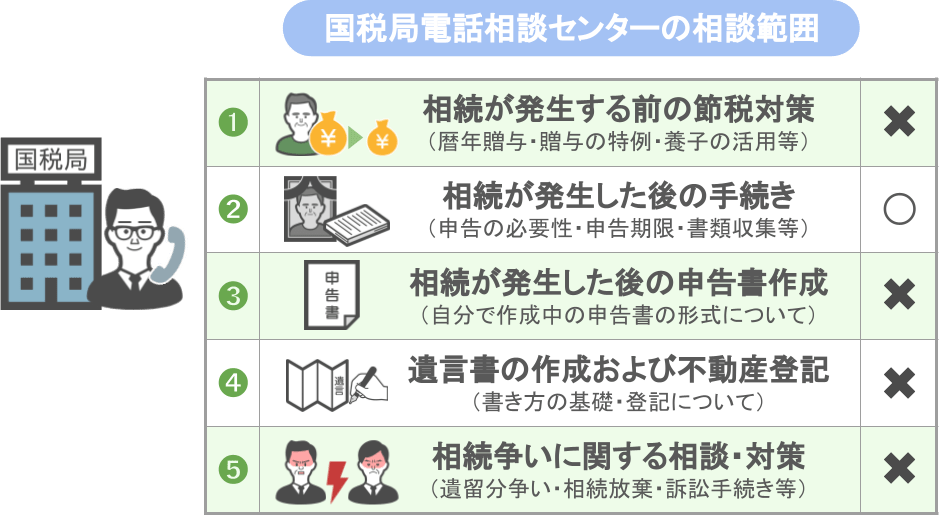

ⅱ無料相談の範囲

その上で、国税局電話相談センターにおける無料相談(相続)の範囲は、大体この様になっております。

基本的に国税局電話相談センターでは、

②相続が発生した後の手続き

についてのみ、相談を受け付けています。つまり、

● 相続税の基礎控除の金額や申告期限

● 相続税の具体的な計算方法や申告に計上する財産の種類

● 相続発生後に必要となる書類の種類や集め方

● 申告財産(有価証券や不動産)に関する基本的な評価方法

こういった、

● 相続が発生した後に必要となる基本的な情報に関してなら、

● 事前予約なし、時間制限なしで何回でも相談出来るという訳です。

※土日・祝日・平日夜間は対応していません

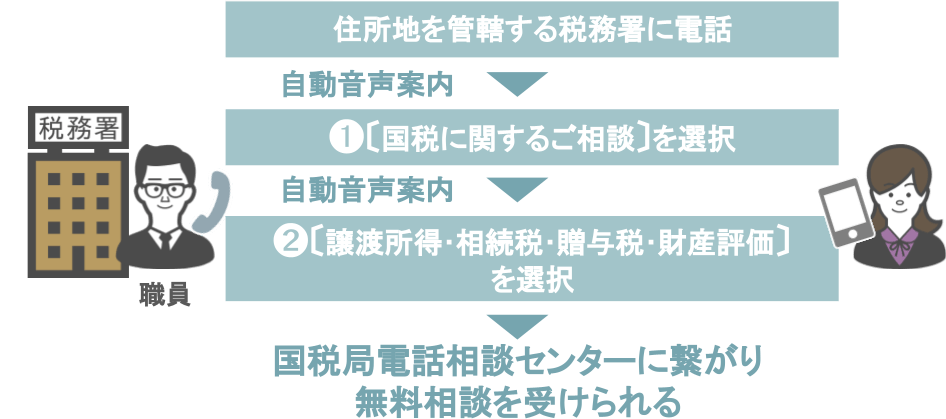

ⅲ無料相談を受ける為の手順

では国税局電話相談センターで無料相談を受ける為の手順について簡単に紹介します。

● まずは皆さんの住所地を管轄している税務署に電話をかけます。

● そうすると自動音声案内が流れるので、①番を選択し、

● 次の音声案内に従い③番を選択します。

そうすることで国税局電話相談センターに繋がり、無料相談を受けることが可能です。

④税務署での面談

では次に、税務署が行っている無料面談(相続)について見て行きましょう。

ⅰ概要

国税に関する相談は、先程お話した国税局電話相談センターが一般的な窓口になっているのですが、

● 書類を見ながらの対面相談が必要な場合は、

● 管轄の税務署で『面談(無料相談)』を受けることが可能です。

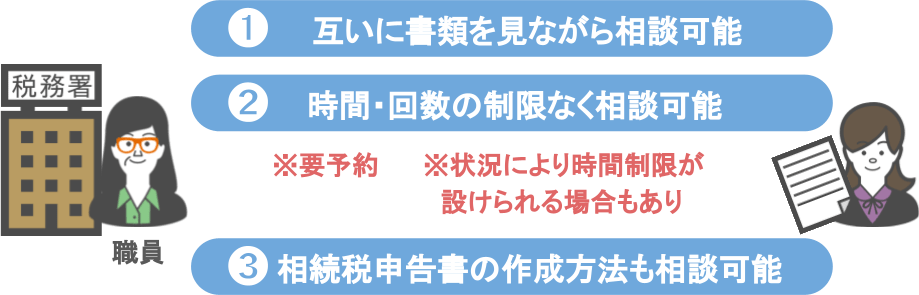

【メリット】

税務署で相続の無料面談を受けるメリットは、

● 対面での相談となりますので、国税局電話相談センターでは出来ない、お互いに書類を見ながらの相談が可能

● 事前予約を行えば、時間の制限もなく何回でも相談が出来る

(※状況により時間制限が設けられる場合もあり)

● 国税局電話相談センターとは違い、相続税申告書の作成方法についても相談が出来る

という点です。

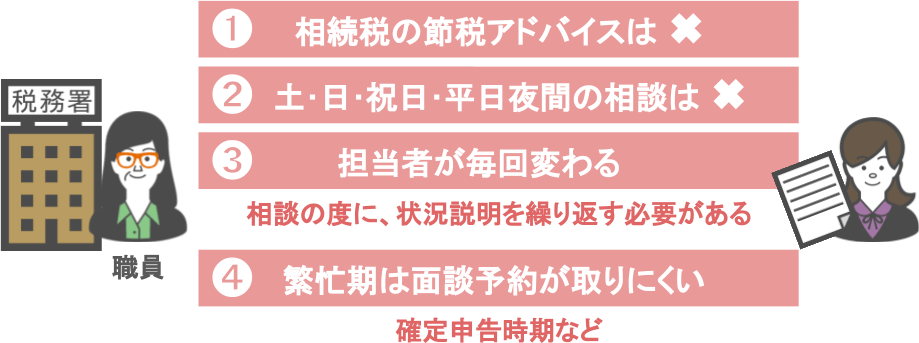

【デメリット】

税務署で相続の無料面談を受ける際のデメリットは、

● 相続税の節税に関するアドバイス等は貰えない

● 税務署の職員が面談を行うので、土日、祝日、平日夜間は相談が出来ない

● 相談を受ける担当者が毎回変わる

● 確定申告時期などを含む繁忙期には面談予約が取りにくい

これらの部分がデメリットとなります。

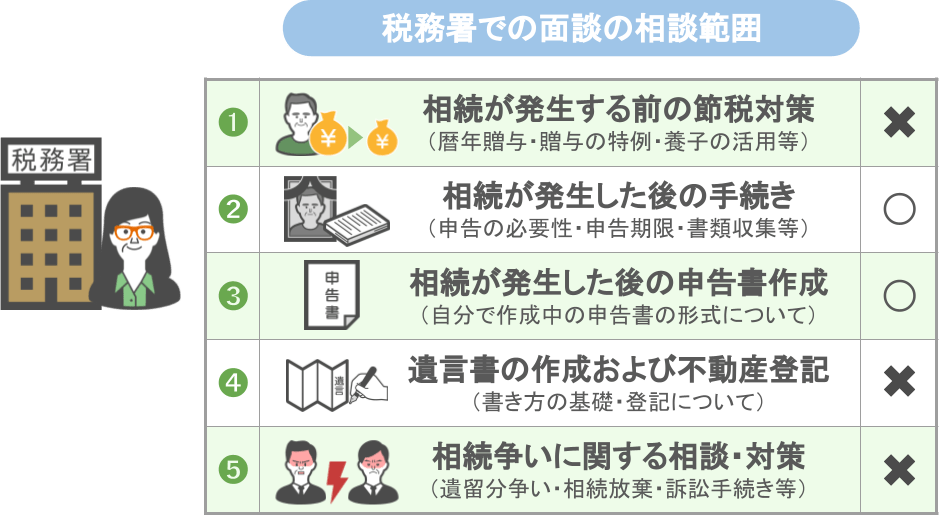

ⅱ無料相談の範囲

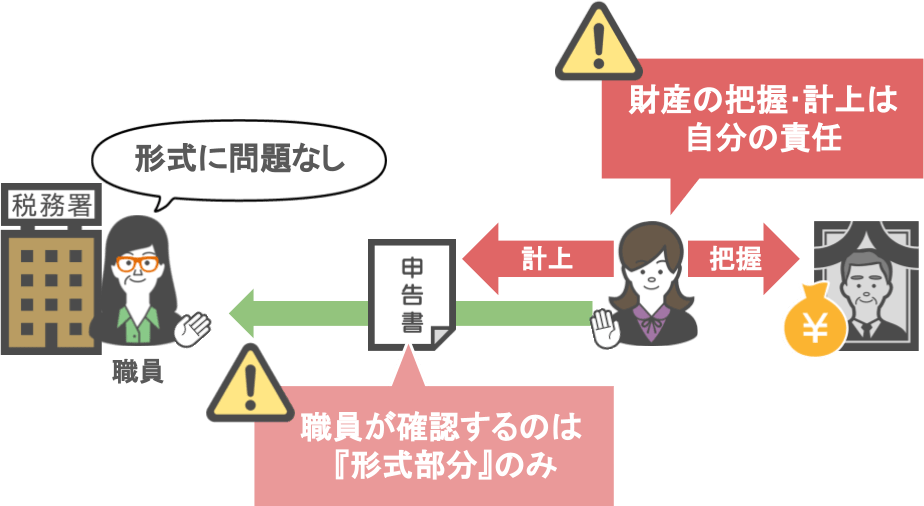

その上で、税務署における相続に関する無料相談の範囲は、大体この様になっております。

税務署の場合も、先程の国税局電話相談センターと同様に、相続に関する無料相談は

②相続が発生した後の手続き

についてをメインで受け付けています。

また、税務署では『納税者が自分で作成する申告書』について、

● 相続税申告書の正しい記載方法

● 相続税の計算部分が間違っていないか

等の基本的な部分でしたら相談を受け付けています。

ですので、

「相続税の申告を自分でやろう」と考えている方や、

「相続税申告書を自分で作成済みで形式部分についての確認をして欲しい」という方は、

税務署での無料面談(相続)を活用されるのも良いでしょう。

ですがその際の注意点としては、

● 税務職員が確認をするのは、あくまでも申告書の『形式部分』のみなので、

● 財産の把握、計上等は、ご自身の責任でしっかりと確認をしておかなければいけません。

仮に税務署の無料相談を受けて作成した申告書に対し、数年後に税務調査が行われたとしても、

● その職員には何の責任もありませんし、

● その職員に対し賠償請求等も一切出来ませんので、その点はしっかりと覚えておいて下さい。

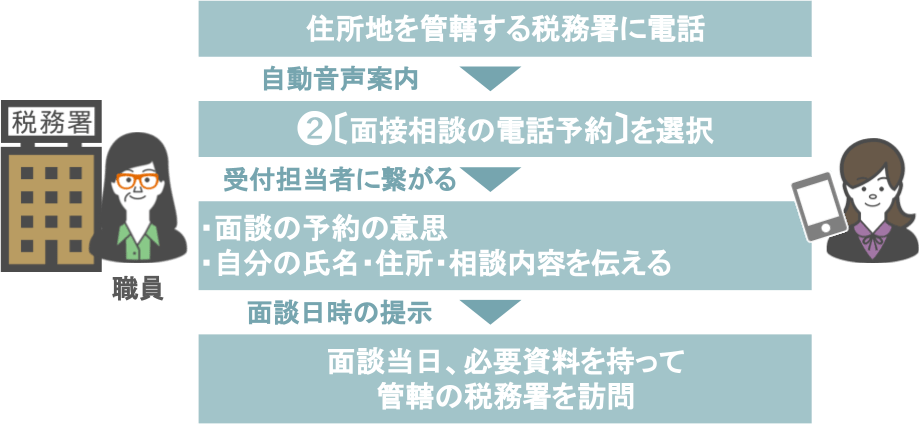

ⅲ無料相談を受ける為の手続き

では税務署の無料面談を受ける為の手順について簡単に紹介します。

● まずは皆さんの住所地を管轄している税務署に電話をかけます。

● すると自動音声案内が流れますので、②番を選択して下さい。

● 暫くすると税務署の受付担当に繋がるので、担当者に対して「面談の予約をしたい」という旨と、自身の氏名、住所、相談内容を伝えると、

● 面談日時の提示がなされますので、日時を決定してください。

● 面談当日になりましたら、相談に必要な資料などを持って管轄の税務署を訪問します。

⑤法テラスでの無料相談

では次に、法テラスが行っている無料相談(相続)について見て行きましょう。

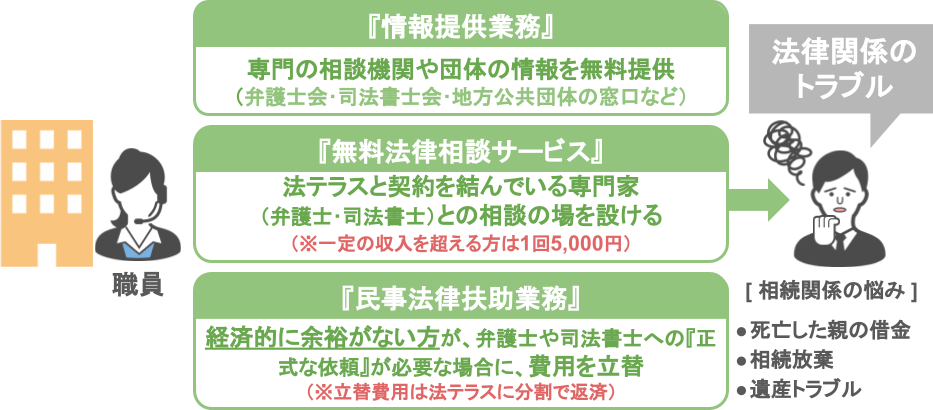

ⅰ概要

まず法テラスというのは、平成18年4月10日に法務省管轄の元に設立された公的な法人のことです。

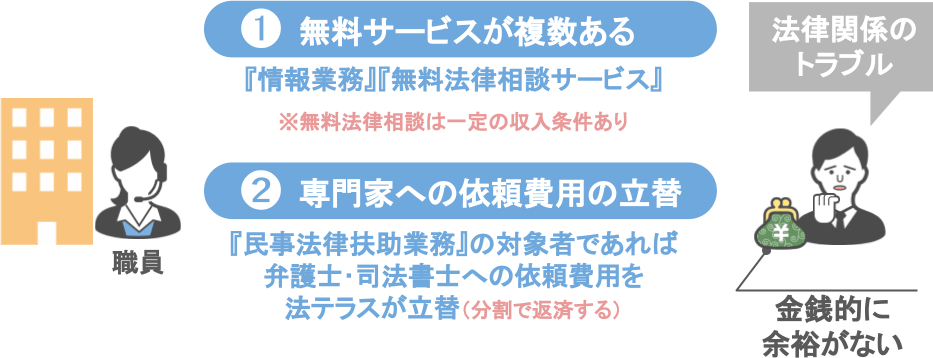

主な業務は、皆さんが抱える法律関係のトラブル等に対し、

◆専門の相談機関や団体(弁護士会、司法書士会、地方公共団体の相談窓口等)に関する情報を、無料で提供する『情報提供業務』

◆法律問題で悩む方に対し、法テラスと契約を結んでいる専門家(弁護士・司法書士)との無料電話相談の場を設ける『無料法律相談サービス』

(※一定の収入を超える方は1回5,500円)

◆経済的に余裕のない方が法的トラブルに会い、弁護士や司法書士への『正式な依頼』が必要な場合に、その依頼費用の立替えを行う『民事法律扶助業務』

これらサービスを提供しています。

例えば相続に関する悩み(法律関係のトラブル)で言えば、

● 亡くなった親の借金問題に関する悩み、相続放棄の悩み、

● 相続人間での遺産トラブルといった悩み

このような悩みを抱えている方は、法テラスに相談をする事で上記のようなサービスの提供を受けることができます。

【メリット】

法テラスを利用するメリットは、

● 相続に関する法的トラブルについて、先程お話した様な無料サービスが複数用意されているという点です。

また、相続トラブルに巻き込まれて金銭的に余裕が無いという場合でも、

●『民事法律扶助業務』の対象者であれば、

● 弁護士や司法書士といった専門家への依頼費用を法テラスが立替えてくれる

というのは、素晴らしい救済措置だと思います。

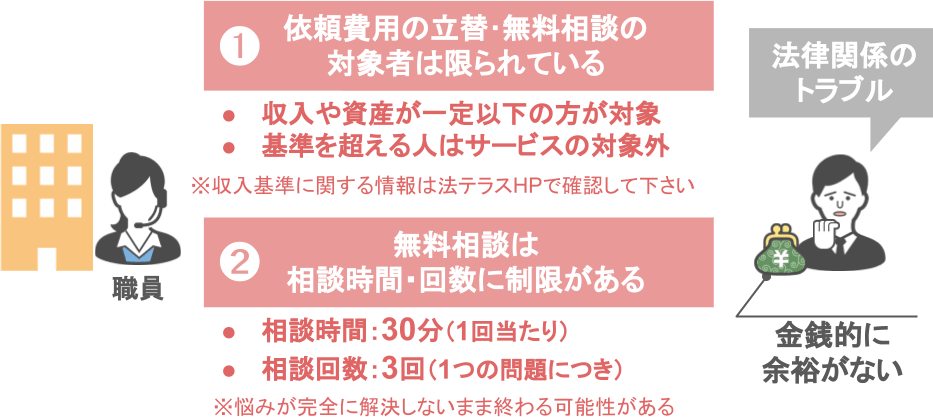

【デメリット】

法テラスを利用する際のデメリットは、

● 専門家への依頼費用の立替えや、法テラスと契約を結んでいる専門家への電話相談が無料となるのは、

● 収入や資産が一定額以下の方が対象となり、その基準を超える人は、無料でのサービスが受けられない

という点です。(※収入基準に関する情報は法テラスHPで確認して下さい。)

その他にも、法テラスと契約を結んでいる専門家との電話相談は、

● 無料相談の場合、一回の相談時間は30分と決められており、

● 1つの問題につき最大3回までしか相談をすることが出来ません。

ですので、相談者の悩みが完全に解決しないまま終わる・・・というケースもあるでしょう。

ⅱ無料相談の範囲

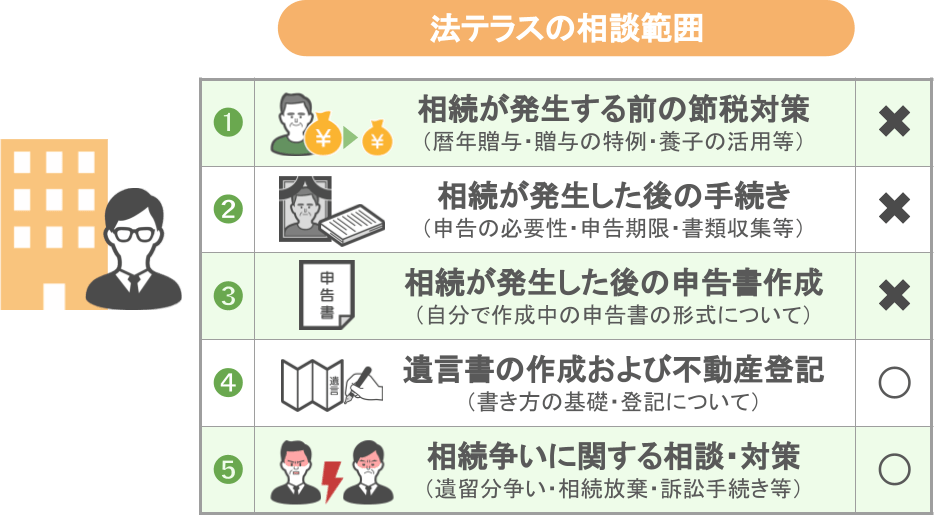

その上で、法テラスにおける無料相談(相続)の範囲は、大体この様になっております。

法テラスでは主に、法的トラブルや契約行為に関しての相談を受けつけていますので、

➃遺言書の作成および不動産登記

➄相続争いに関する相談・対策

については対応していますが、

①相続が発生する前の節税対策

②相続が発生した後の手続き

③相続が発生した後の申告書作成

といった相談には対応しておりません。

これらの点を踏まえた上で、

「経済的理由で弁護士や司法書士への相談料が払えないが、自分ひとりでは問題を解決することが出来ない!」

という方や、

「遺言書作成や相続争いに関する問題を抱えており、その問題を解決してくれる専門家を紹介して欲しい!」

という方は、法テラスを活用されてみては如何でしょうか。

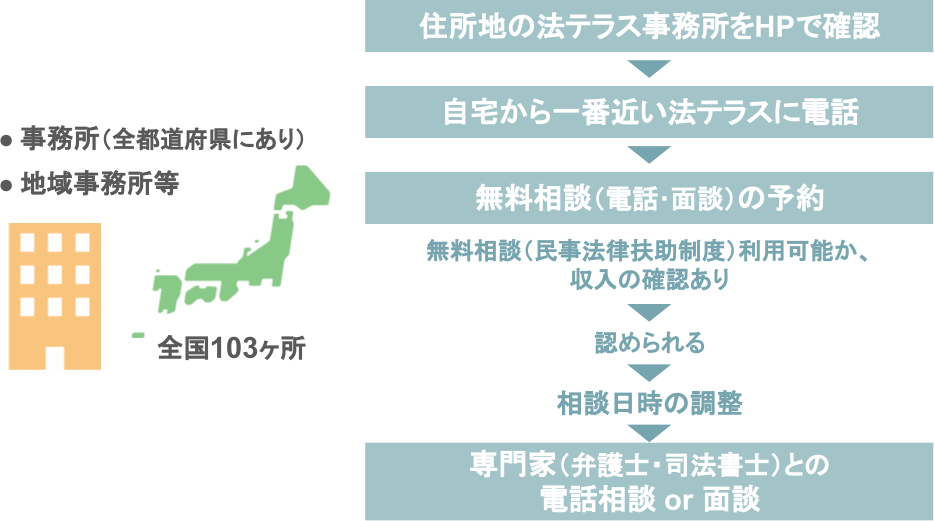

ⅲ無料相談を受ける為の手続き

では法テラスで無料相談を受ける為にはどの様な手続きが必要かを簡単に紹介します。

法テラスは、北海道から沖縄まで、すべての都道府県に事務所(全国50か所)を設置しており、地域事務所等を含めると全国で103ヶ所に事務所を構えていますので、まずは

● 皆さんが住まれている地域に法テラスがあるのかをHPで確認し、

● 自宅から一番近い法テラスに電話を掛け、無料相談(電話・面談)の予約を取って下さい。

この予約電話の時点で、

● 相談者が無料相談制度(民事法律扶助制度)を利用出来るかどうかを、相談者の収入基準などによって確認が行われます。

無事に法テラスでの無料相談が受けられると認めれらましたら、

● 相談日時の調整が行われ、

● 当日に法テラスと契約を結んでいる専門家(弁護士・司法書士)との電話相談、若しくは面談での相談が行われることになります。

さて、ここまで相続の相談を無料で受け付けている『公的機関・民間団体』について見て来ましたが、

これら公的機関や民間団体で無料相談を受けるメリットには、「相談をする際の心理的ハードルが低い」という部分があると思います。

相続の悩みについて弁護士や税理士に直接相談をするというのは、無料であっても皆さん少し気後れしますよね。

ですが、公的機関や民間団体での無料相談では、

● 相談を受けてくれる担当者が、本当に相続に特化した専門家なのかが分からない、

● 相談をする相手を選びたくても自分では選べない、

● 自分が抱えている悩みについて、基本的な部分にしか回答が貰えない、といったデメリットもあります。

ですので皆さんが初めから、

「相続に精通した専門家に相談に乗ってほしい!」

「個別具体的な悩みに対して解決のアドバイスが欲しい!」

という場合には、次の章からお話する、相続に特化した各専門家に無料相談をされることをおススメします。

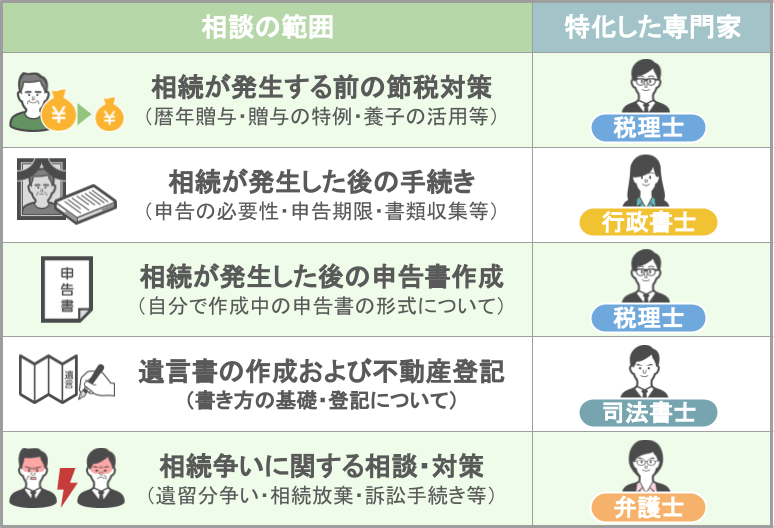

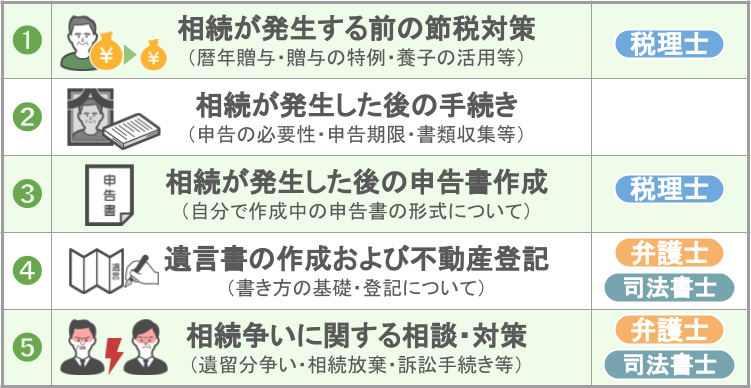

次章の前提として、

このスライドの5つの悩みについては、無料相談までの範囲でしたら各専門家全員が対応可能なのですが、

今回は敢えて、

『この悩みに関しては、この専門家に相談をすれば間違いない!』

という、皆さんそれぞれの悩み別に特化した各種専門家を紹介して行きたいと思います。

⑥弁護士

ⅰ弁護士の専門分野(相続)

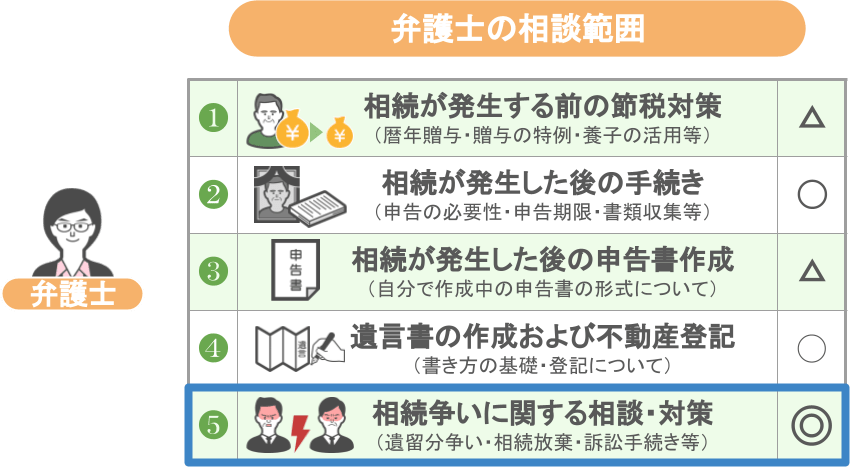

ではまずは、弁護士の専門分野(相続)から見ていきましょう。

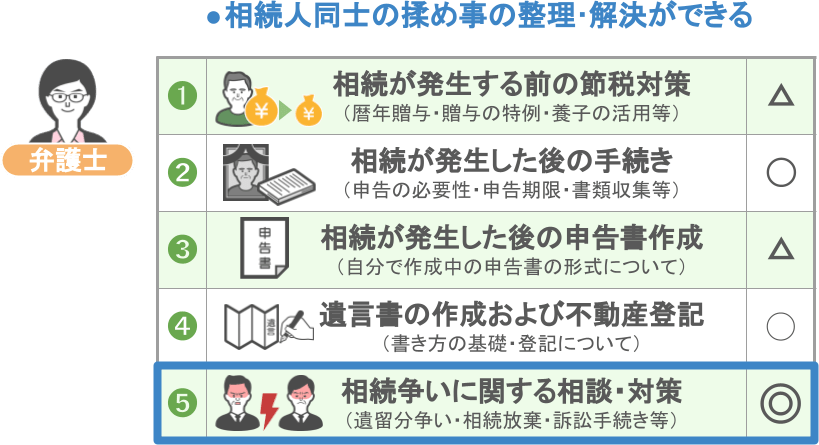

弁護士の最大の特徴としては何と言っても、『相続人同士の揉め事の整理・解決を図ることが出来る』ということです。

ここで皆さんに勘違いして欲しくないのは、

● 相続人同士の揉め事の相談(、具体的には親の預金が取り込まれたといった相談や、他の相続人に遺留分を渡したくないといった相談)については、

● 無料相談までなら弁護士以外の専門家でも対応は可能。

という事です。

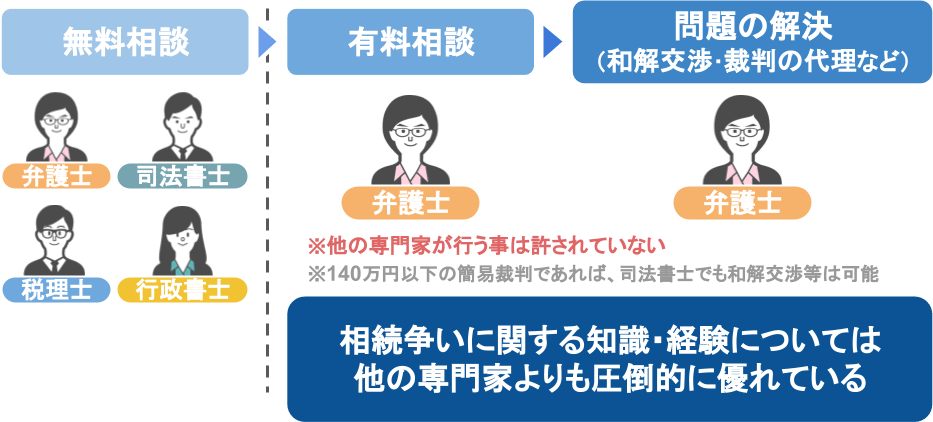

ですが、

● 相続人同士の揉め事に関して『有料』で相談に乗るといった場合や、

● 和解交渉や裁判の代理などにより問題の解決を図るという行為は、弁護士にしか許されていません。

(※140万円以下の簡易裁判であれば、司法書士でも和解交渉等は可能)

ですので相続争いに関する知識・経験については、弁護士は他の専門家よりも圧倒的に優れています。

そのため、

● 既に相続人同士での揉め事が起こっている、

● 若しくは将来起こる可能性が高いという方は、

その分野のエキスパートである弁護士に相談をして下さい。

(※出来れば相続専門を掲げている弁護士に依頼をして下さい。)

ただし、そもそも弁護士という業種自体が無料相談を行っていないという事務所の方が多いので、

「経済的に余裕がないので、どうしても無料で相談を受けたい」という場合は、

先程お話した『法テラス』等も積極的に活用して頂ければと思います。

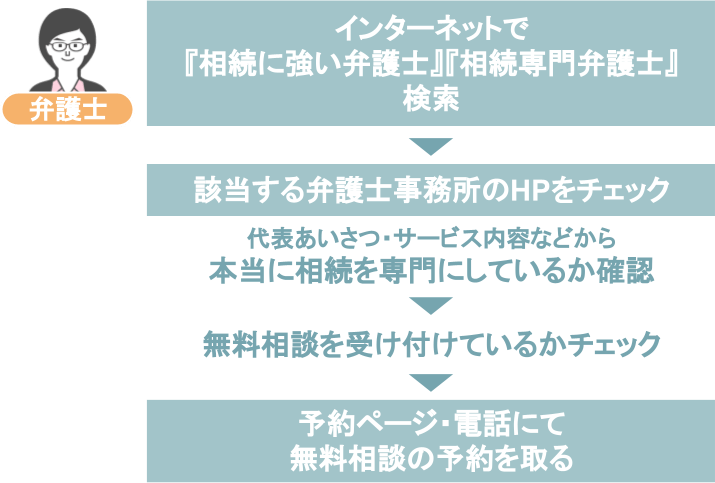

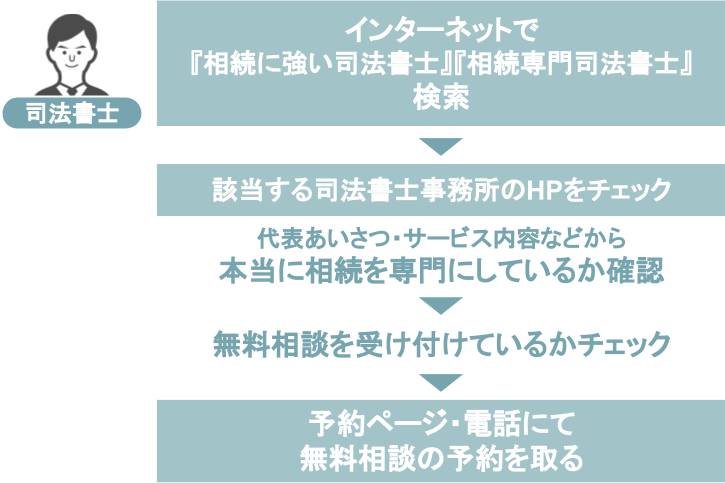

ⅱ無料相談を受ける為の手続き

さてその上で、弁護士に無料相談をする際の手続きについて順番に見て行きましょう。

● まずはインターネットを使い『相続に強い弁護士』、『相続専門弁護士』と検索をし、

● 検索に該当する弁護士のHPをチェックします。

● そして代表あいさつやサービス内容などを閲覧し、「本当に相続を専門に取り扱っている弁護士だ」と確信が持てましたら、無料相談を受け付けているかをチェックして下さい。

● 無料相談を受け付けておりましたら、予約ページや電話等を使い、無料相談の予約を取って頂ければと思います。

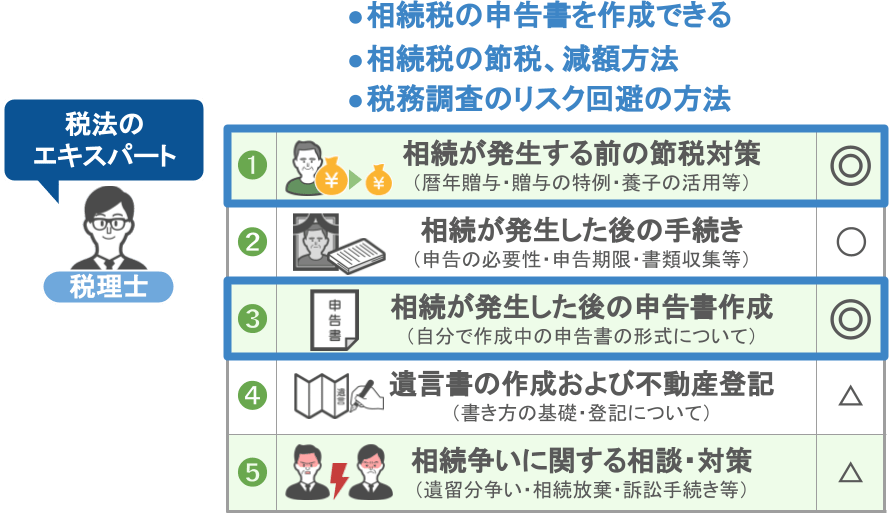

⑦税理士(相続専門)

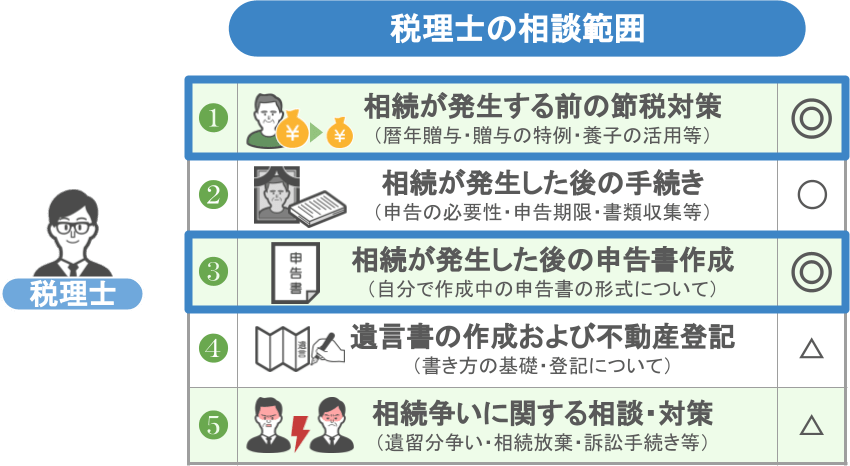

ⅰ税理士の専門分野(相続)

次に、税理士の専門分野(相続)について見てみましょう。

税理士の最大の特徴としては何と言っても、

『相続税の申告書を作成出来る』

ということで、これは今回紹介している4つの専門家の中で唯一『税理士』のみに許されている行為となります。

なお、税理士会に登録している弁護士も相続税の申告書自体は作成出来ますが、現状、相続税の申告業務を行っている弁護士の方は殆どいませんね。

また税理士はその名前の通り「税法のエキスパート」ですので、

● 相続が発生する前の相続税の節税対策や、

● 相続が発生した後の相続税額の減額方法、税務調査のリスク回避の方法等について、日々研鑽を積んでいます。

そういった意味でも、

「我が家に合った相続税の生前対策(節税対策)を教えて欲しい」

「二次相続を含めて損をしない、適切な遺産分割方法について教えて欲しい」

こういった悩みを持たれている方は、相続専門の税理士に相談をしてみて下さい。

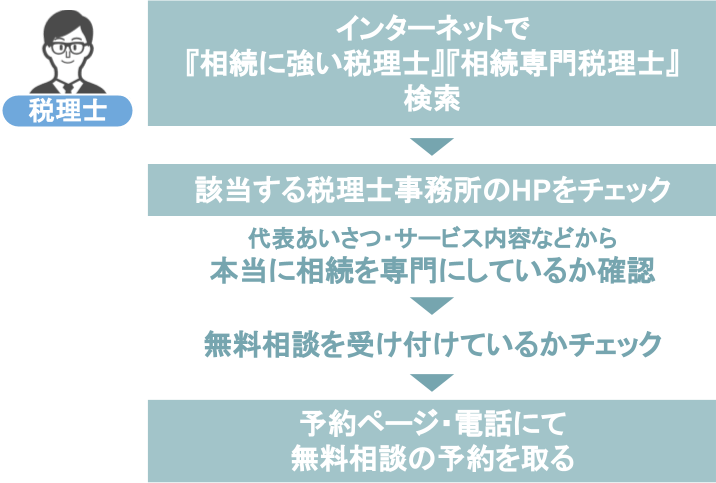

ⅱ無料相談を受ける為の手続き

さてその上で、税理士に無料相談をする際の手続きについてですが、これは先程の弁護士への相談依頼の時の手順とほぼ同じです。

● まずはインターネットを使い『相続に強い税理士』や『相続専門税理士』と検索をし、

● 検索に該当する税理士のHPをチェックします。

● そして代表あいさつやサービス内容などを閲覧し、「本当に相続を専門に取り扱っている税理士だ」と確信が持てましたら、無料相談を受け付けているかをチェックして下さい。

● 無料相談を受け付けておりましたら、予約ページや電話等を使い、無料相談の予約を取って頂ければと思います。

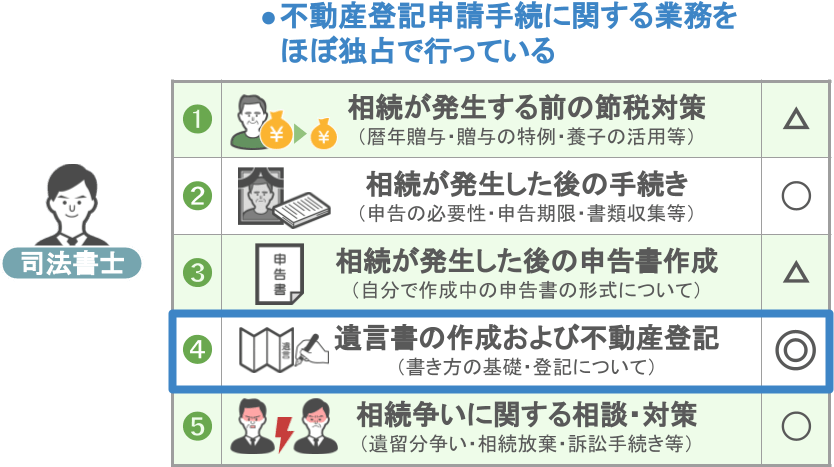

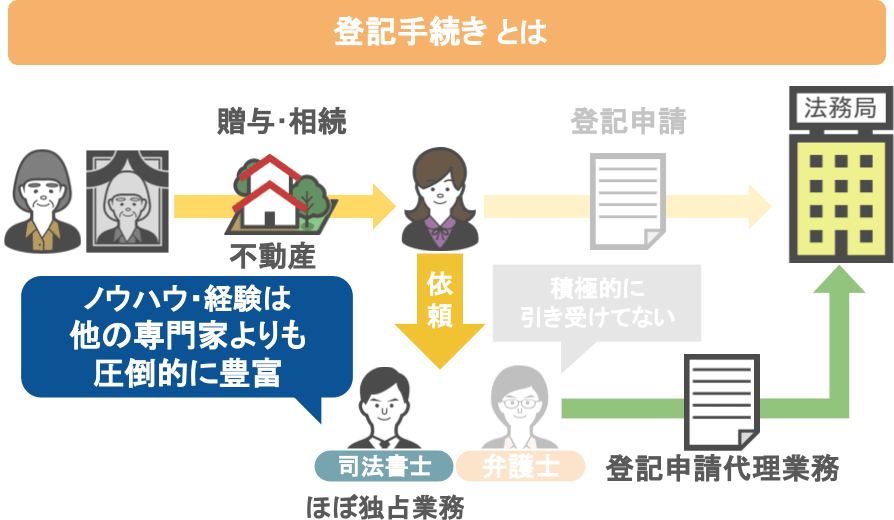

⑧司法書士

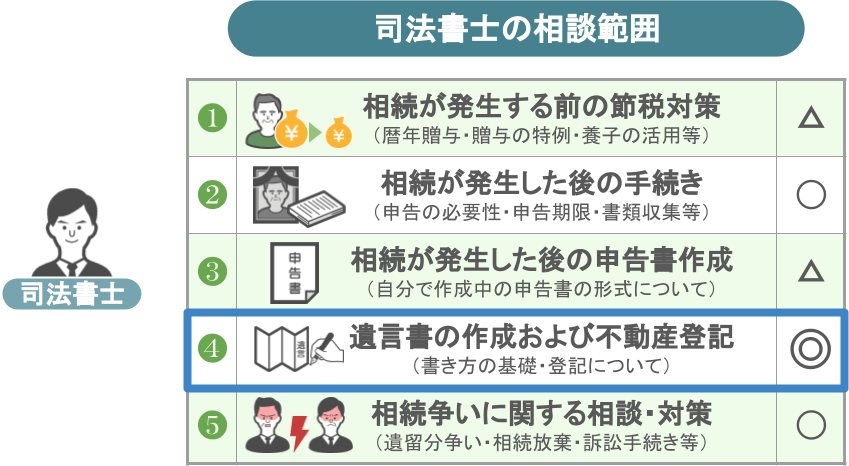

ⅰ司法書士の専門分野(相続)

次に、司法書士の専門分野(相続)について見てみましょう。

司法書士の最大の特徴としては何と言っても、

『不動産の登記申請手続きに関する業務をほぼ独占で行っている』

という点です。

登記手続きというのは、

● 親から不動産の贈与を受けた際や、

● 親から不動産を相続した際に必要となって来る手続きですが、

依頼者に代わって、この登記申請代理業務を行えるのは、司法書士と弁護士だけとなっています。

ですが弁護士については、登記申請の代理業務を行う資格はあるものの、実際に登記手続きを積極的に引き受けている方は多くありません。

そのため先程も言いましたように、

● 不動産の登記手続きに関してはほぼ司法書士の独占業務となっており、

● 手続きに必要なノウハウや経験は他の専門家よりも圧倒的に豊富です。

ですので、「贈与登記や相続登記についての相談に乗って欲しい」という場合には、司法書士に相談されるのが良いでしょう。

ⅱ無料相談を受ける為の手続き

さてその上で、司法書士に無料相談をする際の手続きについてですが、こちらは先程の弁護士や税理士への相談手続きと同じ流れとなりますので、文章での紹介は割愛します。

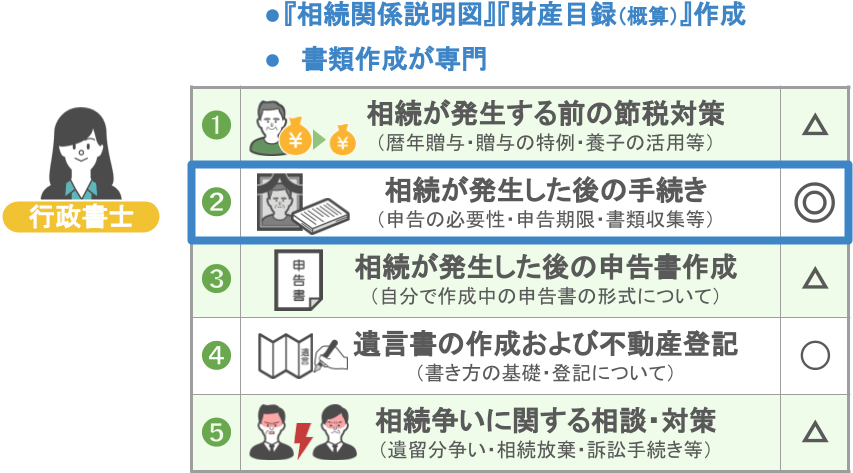

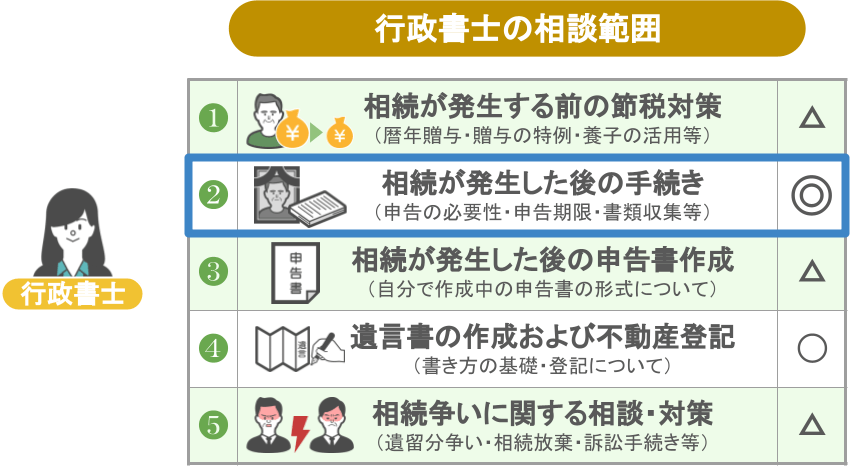

⑨行政書士

ⅰ行政書士の専門分野(相続)

最後に、行政書士の専門分野(相続)について見てみましょう。

まず前提として、相続に関する実務においては、

● 税務関係は税理士がメインで依頼を受けておりますし、

● 裁判所に提出する書類作成等は、弁護士・司法書士の職域となります。

では相続に関する行政書士の得意分野は何なのかと言いますと、それは、

●「相続関係説明図」の作成や、

●「財産目録(概算)」の作成といった、「書類作成」が専門となります。

ですので、

「相続人を確定させたいけれど、音信不通の相続人とどの様に連絡を取ればいいのか分からない」

「相続手続きを簡易化するために『法定相続情報一覧図』を作成したいが、どの様に作ればいいのか分からない」

「被相続人の財産の『概算額』を計算したいが、計算方法が分からない」

こういった悩みを持たれている方は、まずは行政書士に相談をされるのが良いでしょう。

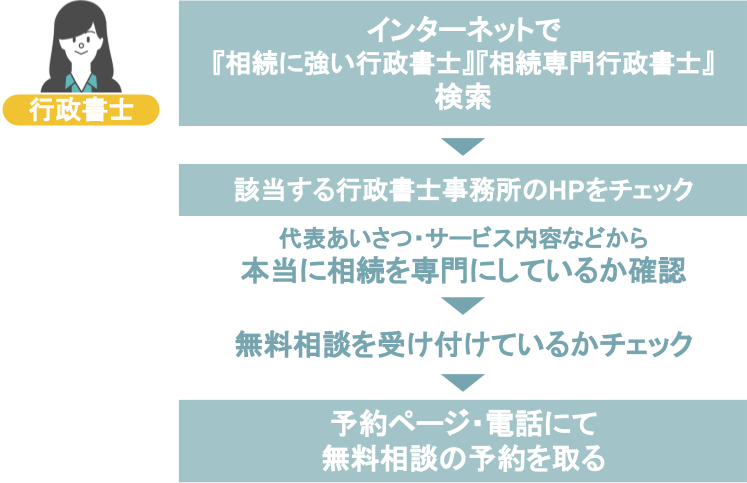

ⅱ無料相談を受ける為の手続き

その上で、行政書士に無料相談をする際の手続きについてですが、こちらもこれまで同様の流れとなりますので文章での紹介は割愛します。

まとめ

それでは今回の記事のまとめです。

今回は「相続の悩みを無料で相談出来る公的機関・専門家〝9選〟」について解説を行って来ました。

順番におさらいをして行きますと、

相続の悩みを無料で相談出来る【公的機関・民間団体】としては、これら5つがありまして、

【公的機関・民間団体】

①各自治体の無料相談

②税理士ドットコム

③国税局電話相談センター

④税務署での面談

⑤法テラスでの無料相談

①各自治体の無料相談

その中でも、各自治体で無料相談を受けるメリットは、

● 専門相談の範囲が広い、

● 一番身近な公的機関なので相談のハードルが低いということ。

デメリットは、

● 相談が出来る日程が限られている、

● 相談時間もかなり短い、というモノがあります。

また相続のお悩みに関して、各自治体で相談出来る範囲はざっくりとこの様になっております。

②税理士ドットコム

税理士ドットコムで無料相談を受けるメリットは、

●『みんなの税務相談』に悩みを投稿する際のコストが掛からない、

● 質問の回数に制限がないということ。

デメリットは、

● 相談をする為に事前の会員登録が必要、

● 相談方法が文章でのやり取りしかない、

● 質問に対して必ず回答を貰えるとは限らない、というモノがあります。

また相続のお悩みに関して、税理士ドットコムで相談出来る範囲はざっくりとこの様になっております。

③国税局電話相談センター

国税局電話相談センターで無料相談を受けるメリットは、

● 事前の相談予約や、会員登録が一切必要ない、

● 時間の制限もなく無料で何回でも電話相談が出来るということ。

デメリットは、

● 相続税の節税に関するアドバイスは貰えない、

● 相続の悩みに関する相談の範囲がかなり限定されている、

● 土日、祝日、平日夜間は相談が出来ない、

● 相談を受ける担当者が毎回変わる、というモノがあります。

また相続のお悩みに関して、国税局電話相談センターで相談出来る範囲はざっくりとこの様になっております。

④税務署での面談

税務署で無料相談を受けるメリットは、

● 書類を見ながらの相談が可能、

● 事前予約を行えば、時間の制限もなく何回でも相談が出来る、

● 相続税申告書の作成方法についても相談が出来る、ということ。

デメリットは、

● 相続税の節税に関するアドバイスは貰えない、

● 土日、祝日、平日夜間は相談が出来ない、

● 相談を受ける担当者が毎回変わる、

● 確定申告時期などを含む繁忙期には面談予約が取りにくい、というモノがあります。

また相続のお悩みに関して、税務署で相談出来る範囲はざっくりとこの様になっております。

⑤法テラスでの無料相談

法テラスで無料相談を受けるメリットは、

● 相続に関する法的トラブルについて、無料での解決手段が複数用意されている、

● 金銭的に余裕が無い場合、専門家への依頼料を立替えて貰える、ということ。

デメリットは、

● 一定の収入基準を超える人は、一部サービスが有料となる。

● 無料相談の場合は一回の相談時間が30分しかない、

● 1つの問題につき最大3回までしか相談が出来ない、というモノがあります。

また相続のお悩みに関して、法テラスで相談出来る範囲はざっくりとこの様になっております。

また、相続の悩みを無料で相談出来る【専門家】としては、次の4つを紹介しました。

【専門家(相続専門)】

⑥弁護士 ⑦税理士

⑧司法書士 ⑨行政書士

⑥弁護士への無料相談

「既に相続人同士での揉め事が起こっている」

「若しくは将来起こる可能性が高い」

という方は、法律分野のエキスパートである弁護士に相談をしましょう。

⑦税理士(相続専門)への無料相談

「我が家に合った相続税の生前対策(節税対策)を教えて欲しい」

「二次相続を含めて損をしないような適切な遺産分割方法について教えて欲しい」

という方は、相続専門の税理士に相談をして下さい。

⑧司法書士への無料相談

「贈与登記や相続登記についての相談に乗って欲しい」

という場合には、司法書士に相談しましょう。

⑨行政書士への無料相談

「相続人を確定させたいけれど、音信不通の相続人とどの様に連絡を取ればいいのか分からない」

「相続手続きを簡易化するために『法定相続情報一覧図』を作成したいが、どの様に作ればいいのか分からない」

この様な方は、まずは行政書士に相談をされるのが良いでしょう。