一般家庭こそ絶対に知っておくべき!遺留分争いが起こる原因とその回避方法を解説

皆さんは『遺留分』という言葉を聞いたことがありますでしょうか。

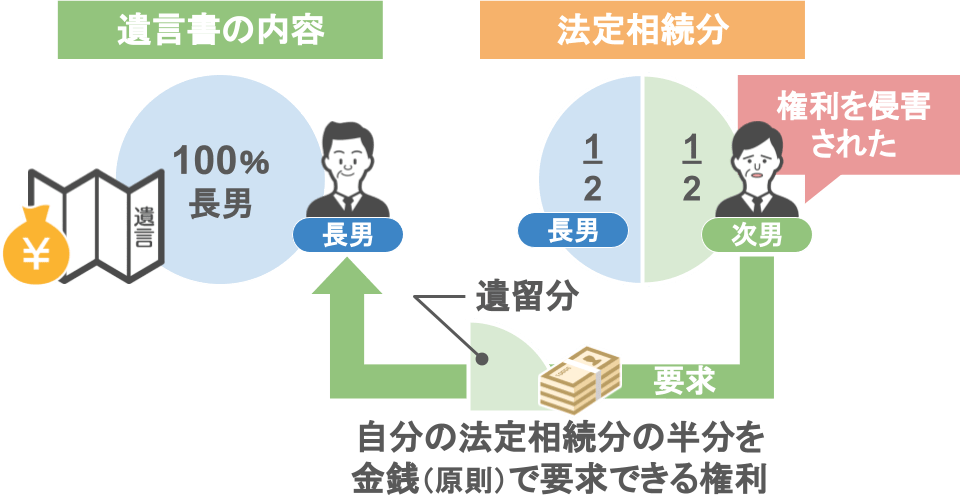

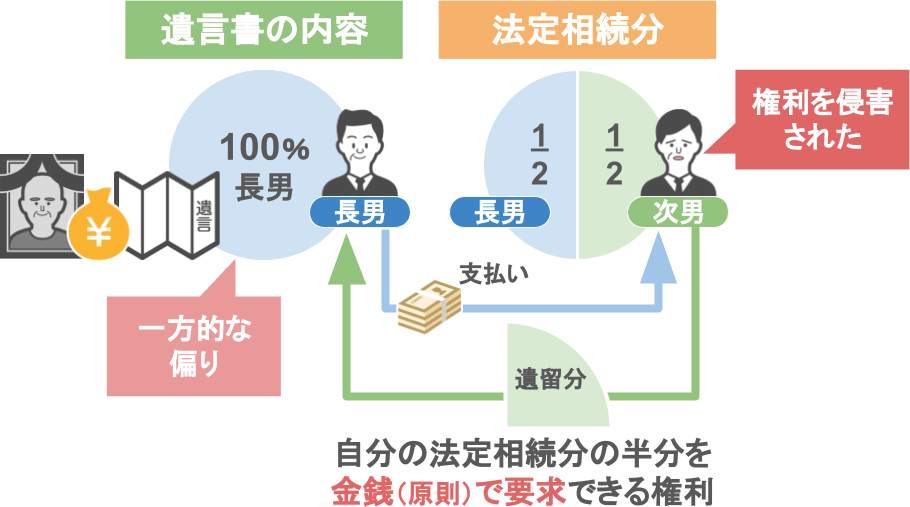

遺留分というのは、

● 亡くなった方が作成した遺言書の内容に一方的な偏りがあった場合

● 相続財産を受取る権利を侵害された相続人が、

● 財産を多く受取った相続人に対して、

●『自身の法定相続分の半分までの財産』を金銭(原則)で要求することが出来る

という権利です。

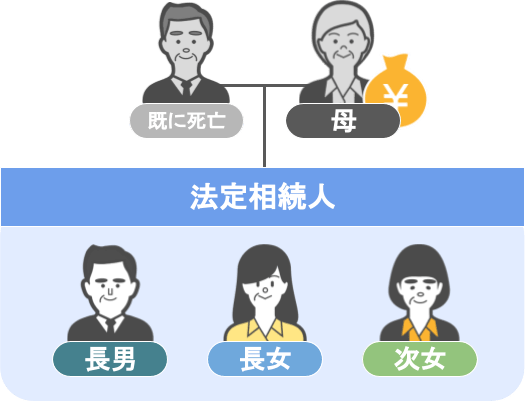

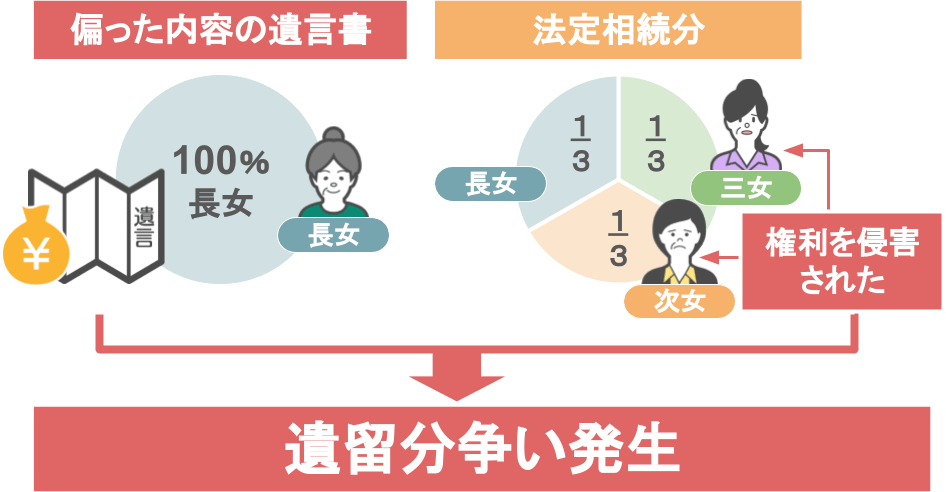

こちらの家族をモデルに、もう少し具体的に説明しましょう。

● 今回亡くなったのは一家の母親で、

● 父親は既に死亡、

● 相続人は長男と長女、次女の3人です。

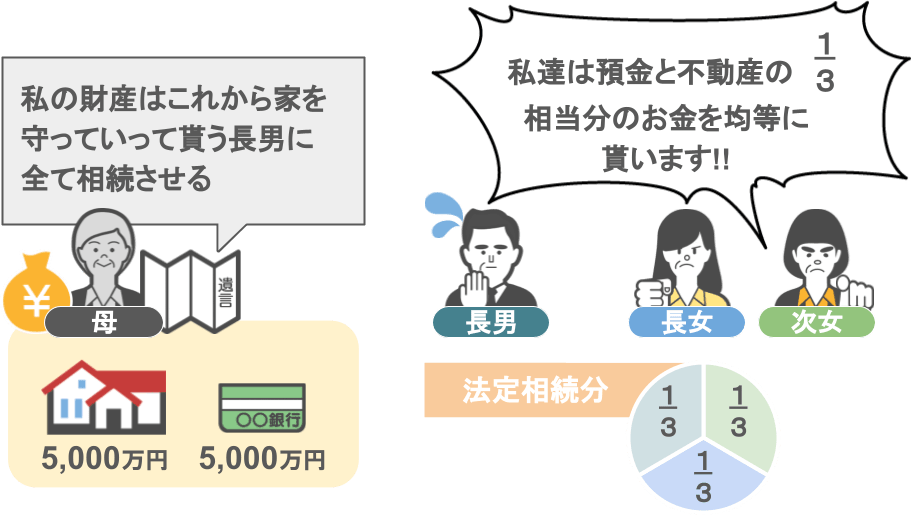

母親の相続発生後、兄妹3人は母親が生前に作成していた遺言書の中身を見るのですが、そこには

『私の財産はこれから家を守って行ってもらう長男に全て相続させる』

という内容の遺言が書かれていました。

その内容を見た長女と次女は

「そんな一方的な遺言があるもんですか!私達は預金と不動産の1/3相当分のお金を均等に貰います!」

と主張しますが、

● 遺言書が有る場合、

● 長男を含めた相続人全員の合意が無い限り、遺言の内容を変えることは出来ません。

つまり、結果的に母親の財産1億円は長男が全て相続することになるのです。

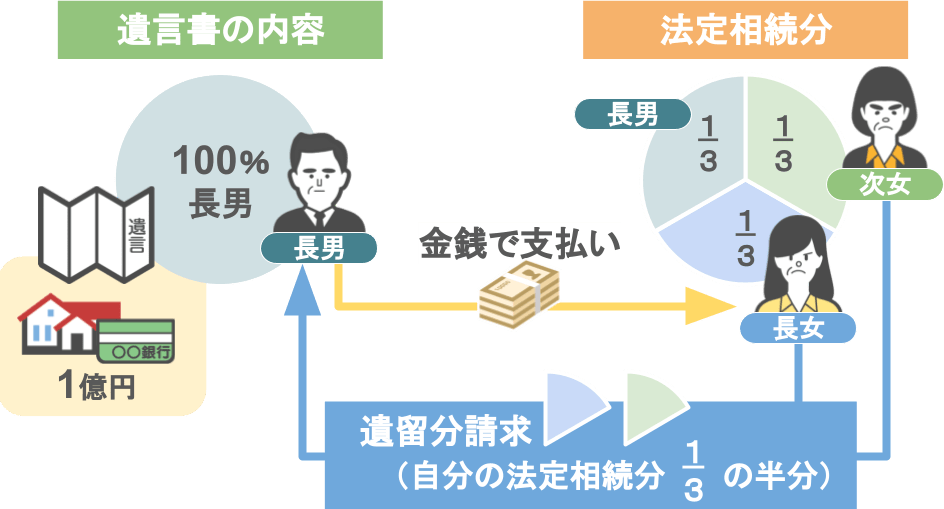

しかしこれではあまりに不公平だということで、各相続人に認められている権利が「遺留分」です。

そしてこの遺留分の権利を長女と次女が行使する場合、

● 一旦お母さんの財産1億円を全て相続した長男に対し、

● 自身の遺留分である「法定相続分1/3の半分」を長男に対して金銭債権で請求し、長男から金銭を受取ることが出来る。

という訳です。

さて、ここまでが遺留分についてのザックリとした概要となるのですが、ここまで聞いてこられた皆さんは、

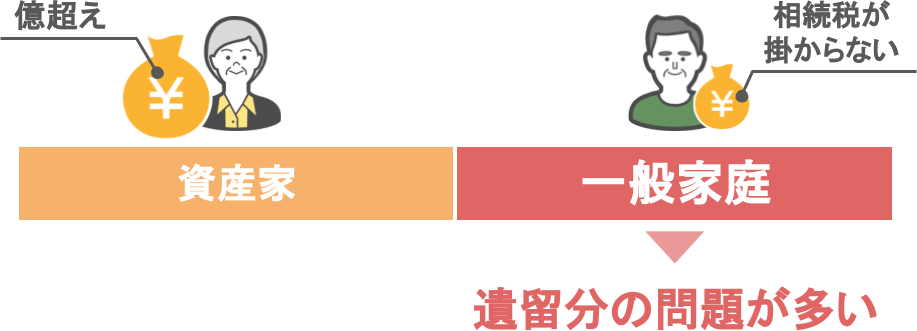

「遺留分なんて問題が出て来るのは、財産が億を超える様な家庭だけでしょ!」

「私達みたいな一般家庭には関係ないよね」

と、こう思われた方もいらっしゃるでしょう。

ですがそれは全くの勘違いです。

実は遺留分の問題が発生するのは、

● 資産家の家庭よりもむしろ相続税が掛からない様な一般家庭の方が多く、

更に今後は、

● これまで以上に一般家庭における遺留分問題が発生する可能性が高いのです。

ですので今回の記事では、

①一般家庭の方が遺留分争いが起こりやすい理由

②遺留分の概要

③遺留分を請求する際の流れ

④遺留分争いを回避するための〝3つのポイント〟

という4つのテーマについてお話します。

目次

【この記事の内容を動画で見る】

この記事と同じ内容を、【動画】でも見て頂けます。

記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

①一般家庭の方が遺留分争いが起こりやすい理由

ⅰ遺言の種類と自筆証書遺言管理制度

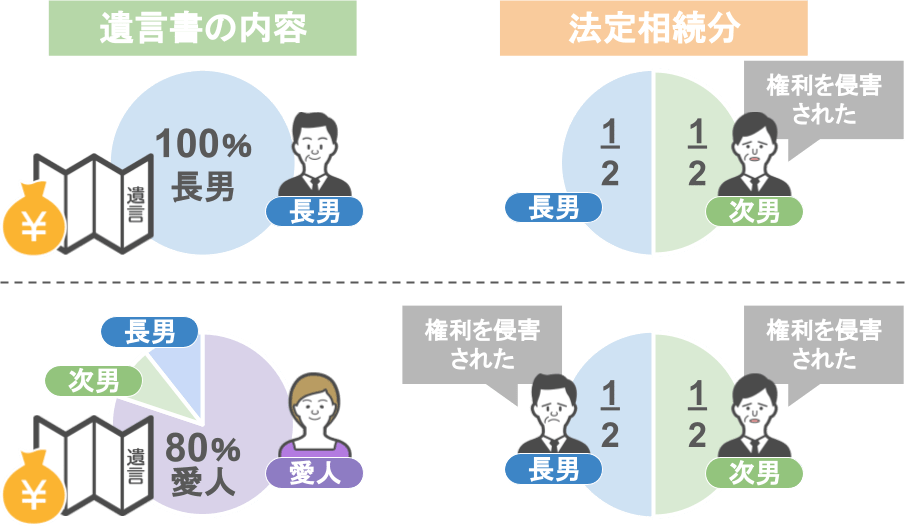

まず大前提として、遺留分の問題というのは、

●「相続人の長男に対して財産の全てを相続させる」といった内容や、

●「愛人に対して財産の8割を相続させる」といった様に、

偏った内容の遺言書が作成された場合に発生します。

つまり

● 亡くなった方が生前に『遺言書』を作成していた場合に限り、

● 遺留分に関する問題が起こるのです。

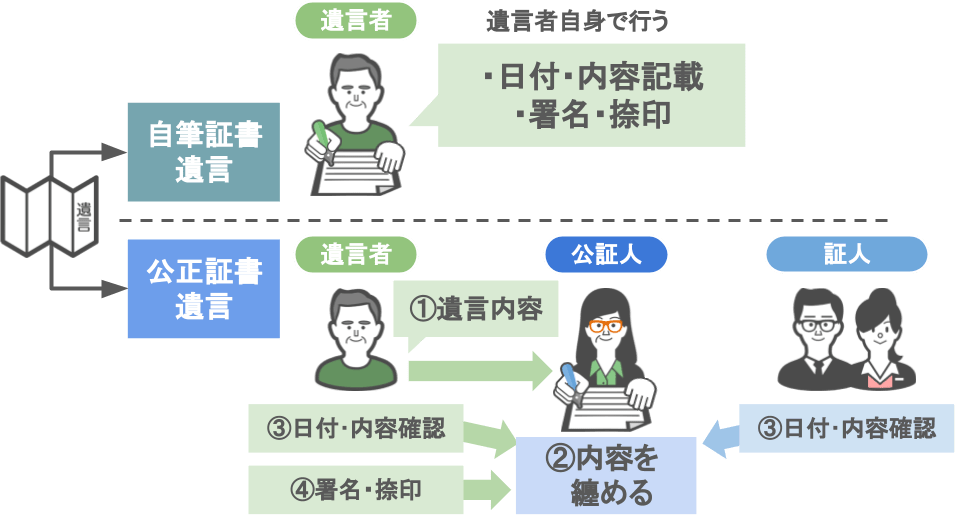

そして、代表的な遺言の種類としては『自筆証書遺言』『公正証書遺言』というものがあり、作成方法などに違いがあります。

『自筆証書遺言』:

遺言者自身が日付や内容を書き記し、署名・捺印

『公正証書遺言』:

● 法律のプロである公証人と2人以上の証人の立会いの下で、遺言者が遺言内容を公証人に伝え、

● それを公証人がまとめ、

● 遺言者と証人が日付・内容を確認し、

● 内容に間違いがなければ、遺言者が署名・捺印

この両者の違いを見て貰えば分かる様に、

『自筆証書遺言』というのは、

● 遺言者一人の判断で作成出来てしまうため、

● 内容に関して誰かが注意喚起(アドバイス)をする機会もありません。

そのため『自筆証書』で作成された遺言というのは、

● 公正証書遺言に比べて『偏った内容の遺言』になる可能性があり、

● それが後の遺留分の問題に発展してしまうのです。

ⅱ自筆証書遺言と公正証書遺言の割合

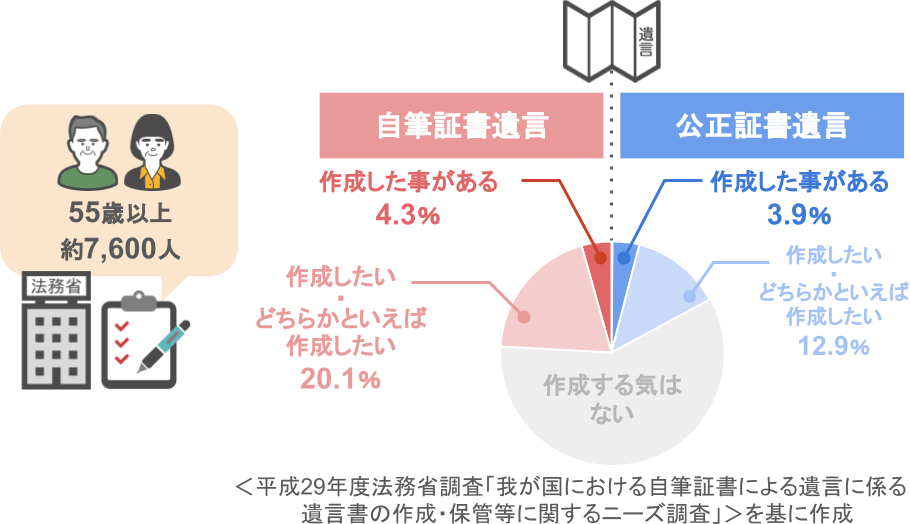

では、現代において『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』は、どの程度の割合で利用されているのでしょうか。

法務省が公表した平成29年度の資料によれば、

アンケートに回答をした、全国の55歳以上(約7,600人)の内、

『自筆証書遺言』を作成した事がある人の割合:

全体の4.3%(328人÷7,658人)

『公正証書遺言』を作成した事がある人の割合:

全体の3.9%(293人÷7,658人)

となっており、平成29年度(2017年)時点においては『自筆証書遺言』を作成している方の方が多いです。

その上で、「今後自筆証書遺言を作成する意向はあるか?」という質問に対し、

● 自筆証書遺言を作成したい、

● どちらかといえば自筆証書遺言を作成したい

と答えた方が、全体の 20.1%(1,538人÷7,658人)

となっています。

つまり、

● 既に自筆証書遺言を作成したことのある人が全体の4.3%、

● (多少なりとも)これから作成する意向がある人が全体の 20.1%ですので、

「平成29年度時点において、日本に住む55歳以上の内、約4分の1(24.4%)の方々に自筆証書遺言を作成する意思(可能性含む)があった」

ということが窺えます。

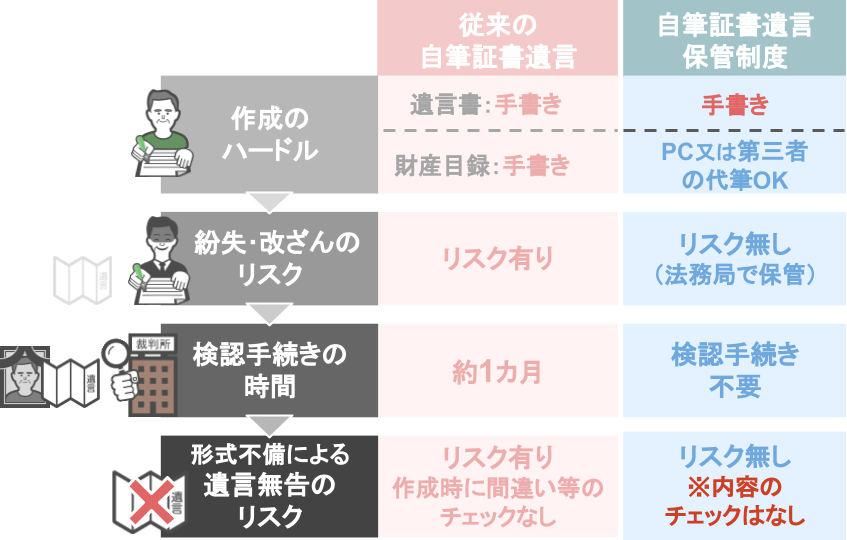

その上で、令和2年(2020年)7月10日から新たに『自筆証書遺言保管制度』が導入されたことにより、

従来まで『自筆証書遺言』を作成する際のハードルとなっていた、

● 手書き作成の煩わしさ

● 家族による改ざん、紛失のリスク

● 検認手続きに時間が掛かり過ぎる事

● 形式不備による遺言無効のリスク

これらのハードルが、ある程度緩和されることになりました。

(※まだまだ『自筆証書遺言保管制度』自体にも課題はありますが・・・)

つまり今後、この『自筆証書遺言保管制度』の認知度が上がるにつれて、偏った内容の『自筆証書遺言』を作成する方の割合がこれまで以上に増えることが予想されるんです。

ⅲ 自筆証書遺言を作成する人の財産額

ではここからが重要なのですが、今後更に活用されていくであろう『自筆証書遺言』は、

● 実際のところ、どれくらいの財産を持ってる方が活用しているのか

● どれくらいの財産を持ってる方が活用したいと思っているのか

もう一度、法務省が公表している資料をもとに見て行きましょう。

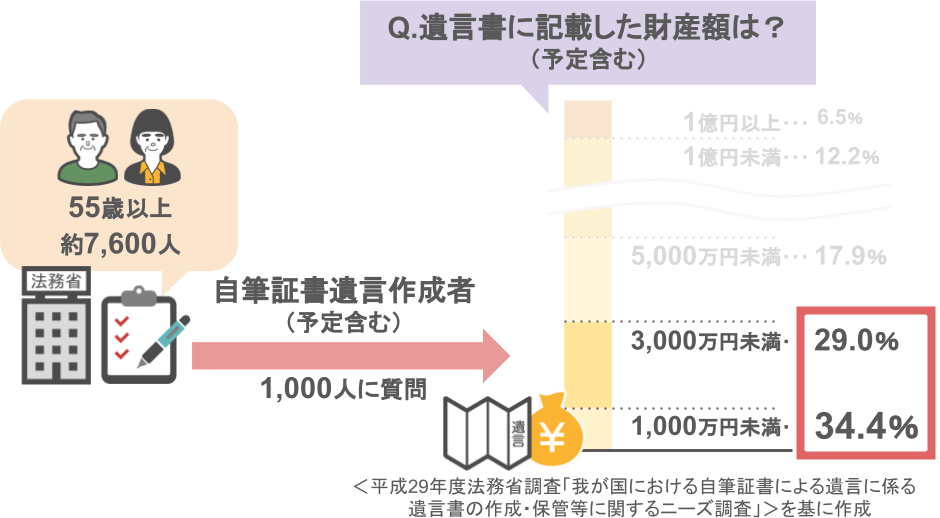

こちらの図は【ⅱ自筆証書遺言と公正証書遺言の割合】で紹介をした、全国の55歳以上(約7,600人)の中から、

『実際に既に自筆証書遺言を作成している方・今後作成予定の方』を1,000人選び、

その人たちに対して「遺言書に幾らの財産額を記載したのか、又は記載する予定か」を質問した結果となります。

多くの場合、遺言書には自分の全財産の分け方を記載しますので、『遺言に記載(予定)の資産規模』というのは、そのまま『その方の財産総額』と考えて良いでしょう。

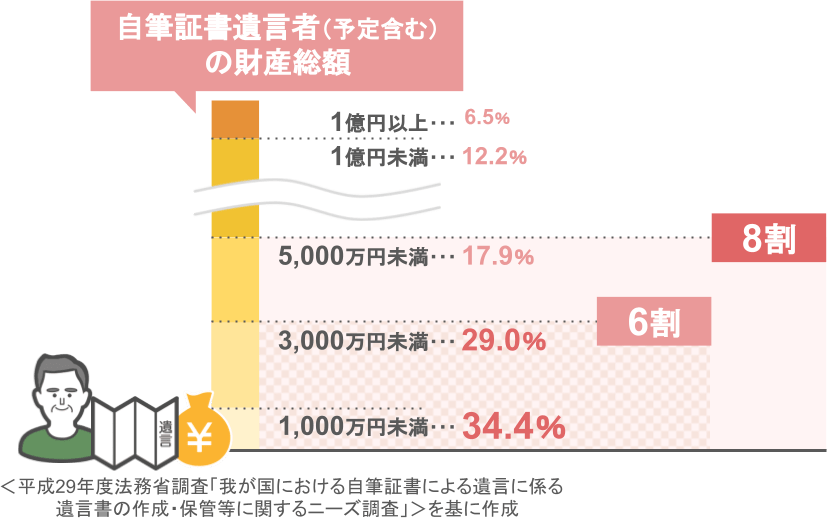

その上でこのグラフを見ますと、『自筆証書遺言を作成している方・今後作成をしたいと思っている方』の実に6割以上が、

総財産額3,000万円未満である事が分かります。

どうでしょうか。

皆さん

「ウチみたいな相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下の家庭では、

遺言書の作成なんて滅多にしないだろうし、遺言書を発端とした遺留分争いなんて関係ないだろう」

と思いがちなのですが、ここまで読んでこられた方はもうお分かりの通り、

実際に『自筆証書遺言』を作成される方というのは、

● 財産額3,000万円未満の方・・・6割

● 財産額5,000万円未満の方・・・8割

となっているのです。

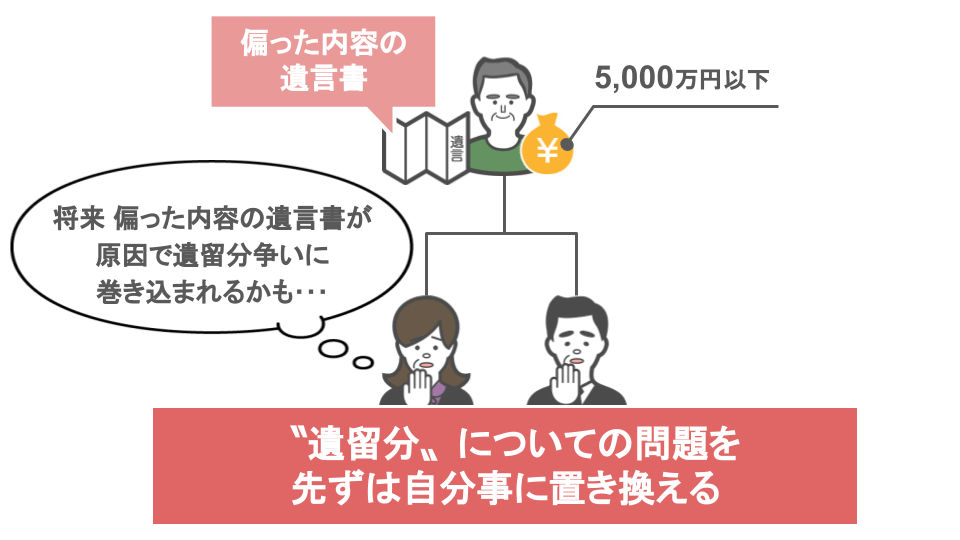

ですので、

「もしかしたら私も将来、偏った内容の遺言書が原因で遺留分争いに巻き込まれるんじゃないか?」

と、〝遺留分〟についての問題を先ずは自分事に置き換えて頂き、

次の章で解説する

● 概要や請求の流れ、

● 将来的に遺留分争いを発生させないために気を付けるべきポイント

これらについて読み進めて頂ければと思います。

その前に一度ここまでの話を纏めますと、

1⃣遺留分の問題というのは、偏った内容の『遺言書』が作成された場合に発生する。

2⃣遺言書には大きく分けて『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』があるが、第三者の目を通さない『自筆証書遺言』の方が偏った遺言内容になりやすい。

3⃣令和2年(2020年)7月10日から導入された『自筆証書遺言保管制度』の認知度が上がる事で、これまでよりも自筆証書遺言を作成する人の割合が増えることが予想されるが、

4⃣『自筆証書遺言保管制度』を利用しても、

● 法務局のチェックが入るのは、あくまでも遺言書の形式面のみで、

● 偏った内容に関する注意喚起やアドバイス等は従来通り一切行われない。

5⃣また自筆証書遺言を作成している方(作成したいと思っている方)を調査すると、

● その6割以上が総財産額3,000万円以下なので、

● 遺言書を発端とした遺留分争いというのは、一般家庭の相続人こそ『自分事』と受け止めて知識を付けておく必要がある。

このような内容となりました。

ここまでを前提とした上で、次の章を見て行きましょう。

②遺留分の概要

ⅰ制度

今回の記事の冒頭において、『遺留分』というのは、

● 亡くなった方が作成した遺言書の内容に一方的な偏りがあった場合

● 相続財産を受取る権利を侵害された相続人が、

● 財産を多く受取った相続人に対して、

●『自身の法定相続分の半分までの財産』を金銭(原則)で要求することが出来るという権利。

と、お話しました。

ではこの『遺留分の請求』は、亡くなった方の『法定相続人』であれば、誰でも請求することが出来るのでしょうか?

結論としては、亡くなった方の『法定相続人』全員が遺留分の請求を出来るわけではありません。

ⅱ 請求権がある人・ない人

どういうことか、まず大前提として【法定相続人とは具体的に誰のことを指すのか?】という部分からお話します。

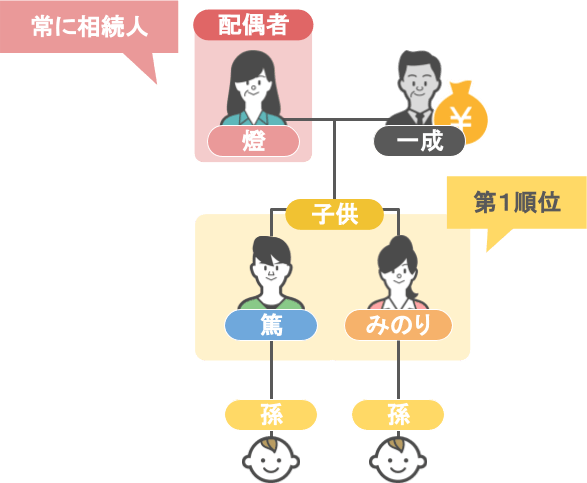

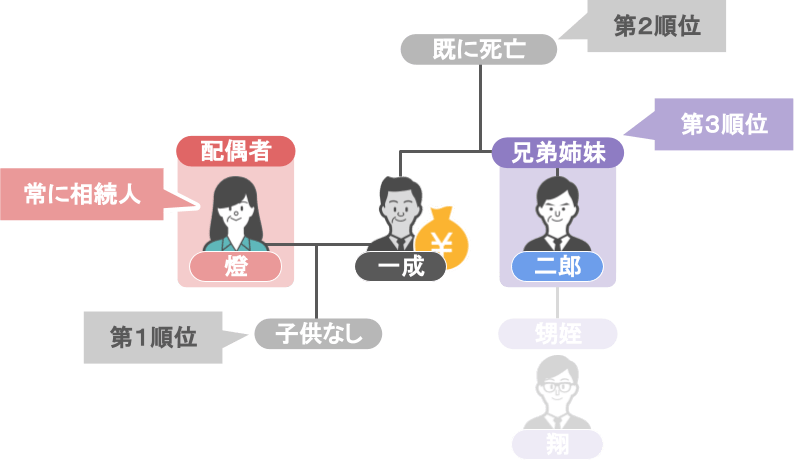

以下のモデルケースにおいて、一家の夫である一成さんが亡くなった場合、

● 配偶者の燈さんは常に法定相続人で、

● 二人の間に子供がいれば、その子供達が第一順位の相続人となります。

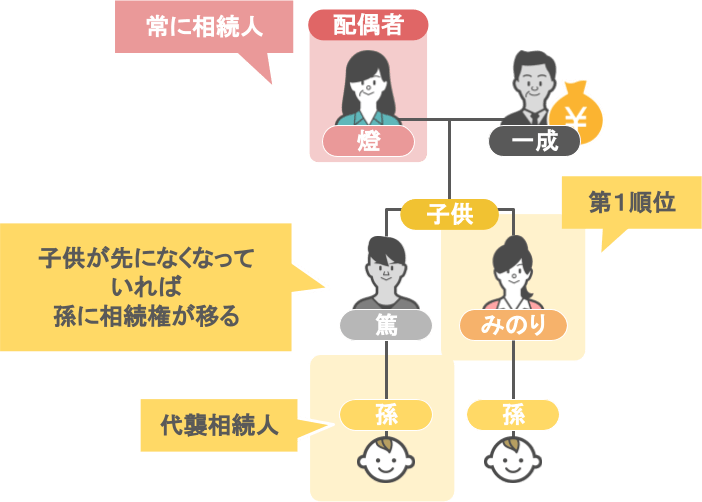

もしも一成さんが亡くなる前に篤さんが亡くなっていれば、

● 篤さんの子供(一成さんから見て孫)が代襲相続人として相続人となりますが、

篤さんが存命の場合、

● その子供(一成さんから見て孫)は相続人にはなれません。

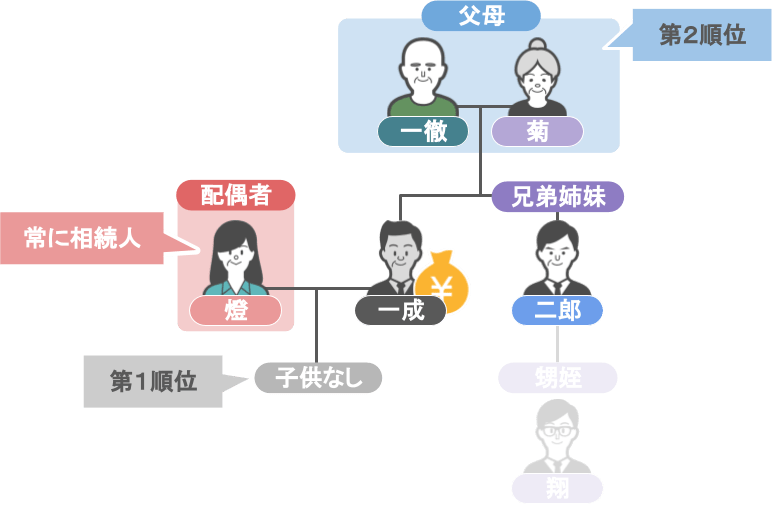

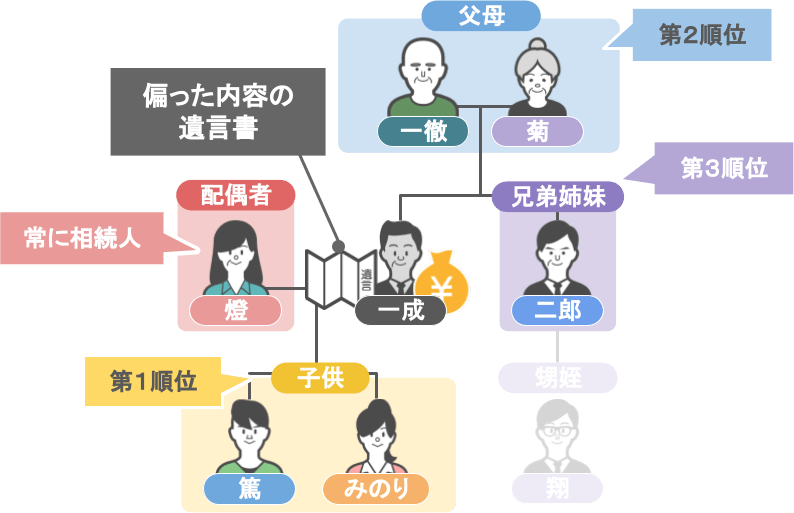

また一成さんと燈さんの間に子供がいない場合、

● 一成さんの親の一徹さん、菊さんが第ニ順位の相続人となり、

一成さんと燈さんの間に子供もおらず、両親も亡くなっている場合は、

● 一成さんの兄弟姉妹の二郎さんが第三順位の相続人となります。

さてその上で、

一成さんが亡くなった際に、偏った内容の遺言書が見つかった場合、

「遺留分を請求することが出来ない相続人は誰か」と言いますと、

それは第三順位である兄弟姉妹です。

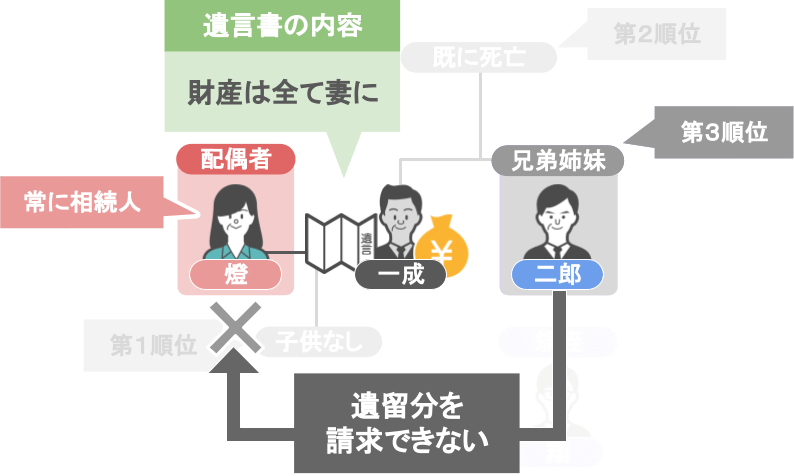

つまり、一成さんと燈さんの間に子供もおらず、両親も亡くなっている場合、

● 一成さんが生前に『私の財産は全て妻に相続させる』という内容の遺言書を遺していれば、

● 被相続人の兄妹である二郎さんには遺留分を請求する権利が無い

という訳です。

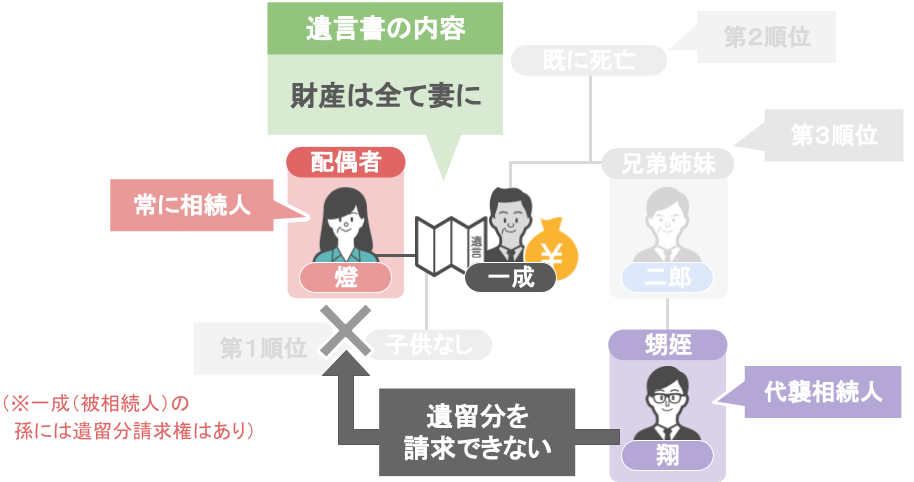

ちなみに、

一成さんに子供もおらず、両親も亡くなっており、兄弟姉妹である二郎さんも亡くなっていれば、

● 二郎さんの子供である翔さん(一成さんから見て甥)が代襲相続人となるのですが、

● 一成さんが遺言書を残している場合、甥姪にも遺留分の請求権はありませんので、覚えておいて下さい。

(※被相続人の孫がいる場合、孫には遺留分請求権はあります)

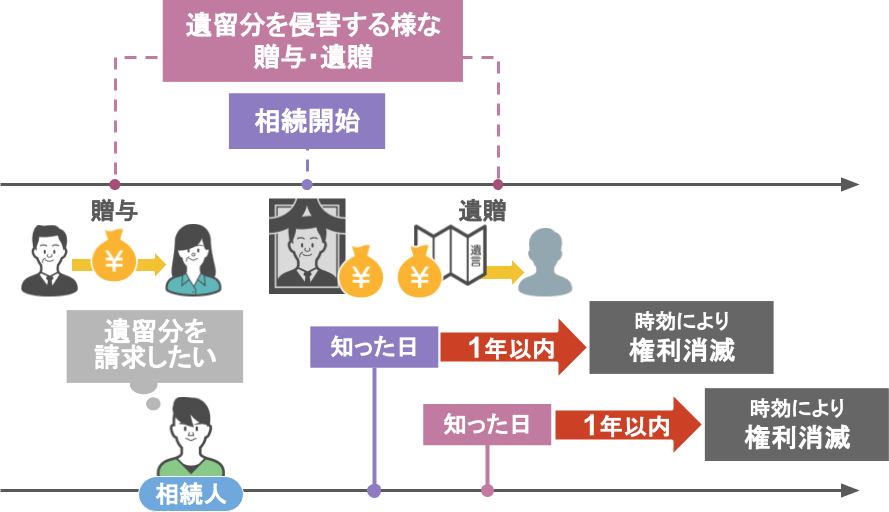

ⅲ 請求期限

また遺留分には、その権利を行使出来る『期限』が決まっています。

具体的には、

遺留分を請求する法定相続人が、

●『相続が開始したことを知った時』から1年以内に遺留分の請求権を行使しない場合、

● 若しくは『遺留分を侵害する様な贈与や遺贈があったことを知った時』から1年以内に遺留分の請求権を行使しない場合、

その権利は時効によって消滅することになります。

ですがその際、遺留分を侵害されている相続人が、

● 相続が発生したこと

● 過去に特定の相続人に対して多額の贈与があったこと

これらについて知らないままだった場合、その場合の請求権の時効はどうなるのかと言いますと・・・

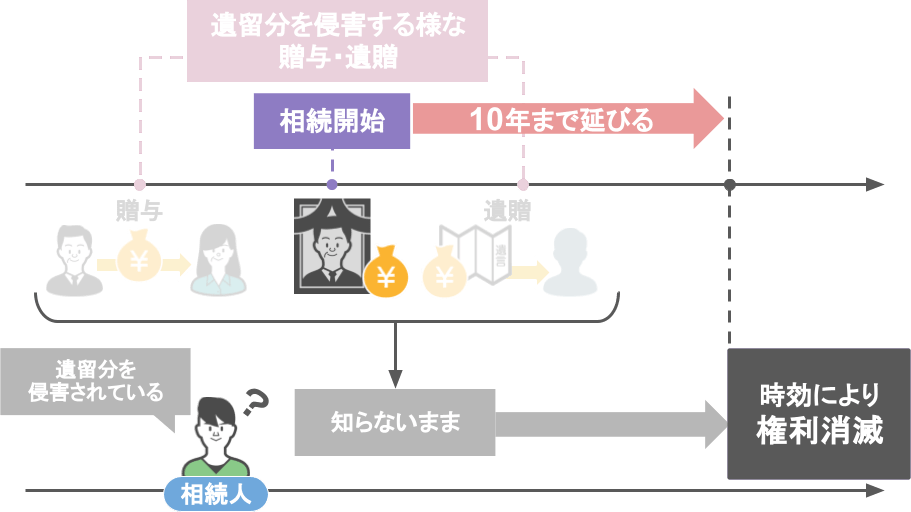

● 相続開始の時から10年までは時効期間は延びますが、

● 10年を超えると遺留分の請求は出来なくなりますので注意が必要です。

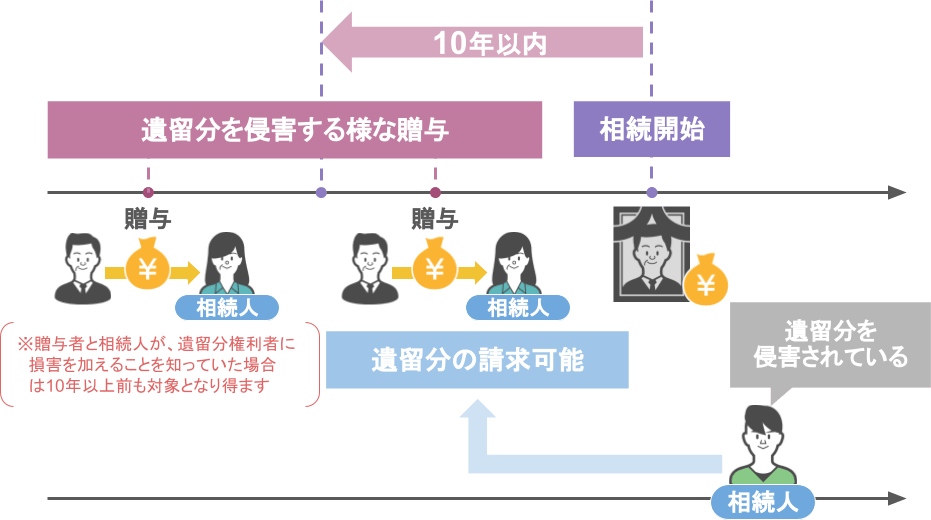

また、被相続人(故人)が過去に行った『特定の相続人に対する贈与』に関して、遺留分請求する事も可能ですが、

● 贈与について遡って請求出来る期間は

● 『被相続人の相続が発生する10年以内に行われた贈与に対してのみ』

と決まっているので、この点も覚えておいて下さい。

(※贈与者と相続人が、遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合は10年以上前も対象となり得ます)

③遺留分を請求する際の流れ

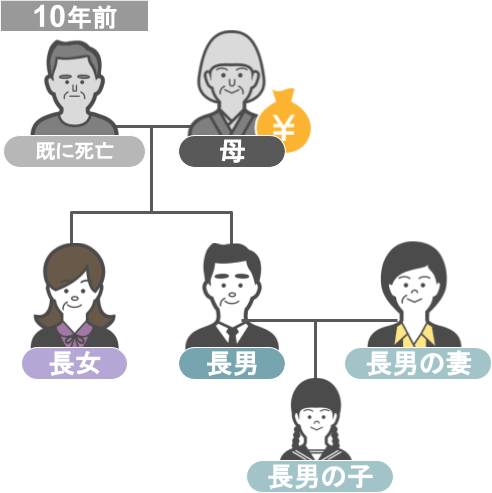

では3章では、遺留分を侵害された相続人が【遺留分の請求を行い、最終的に金銭を受取るまでの流れ】について、下図の一家をモデルに見て行きましょう。

● 一家の父親は10年前に亡くなっており、

● その後母親は長男一家と7年間、母親所有の自宅で一緒に暮らしていましたが、

● 長男の転勤により、長男一家は全員で転勤先のアパートに住むことになり、

● 以降は長女が母親と一緒に暮らすことになりました。

そしてその3年後に母親の相続が発生するのですが、母親が生前に作成していた遺言書には、

『私の財産は最期まで世話をしてくれた長女に全て相続させる』

と書かれていたのです。

それを見た長男は、

「そんな一方的な遺言内容は受け入れられない!」

「俺は姉さんよりも長い間。母さんと一緒に暮らしていたのに、母さんの財産を1円も相続出来ないないて不公平だ!」

と憤り、長女に対して遺留分の請求を行うことになりました。

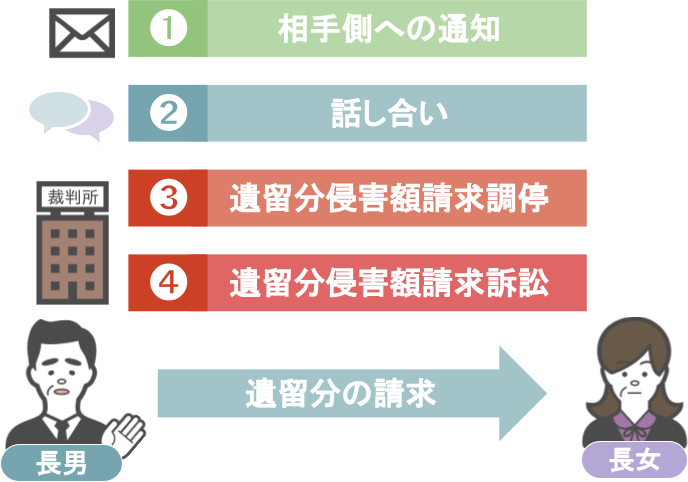

さて、その際に長男がとる行動には、大きく分けてこのような4つのステップがあります。

ⅰ相手側への通知

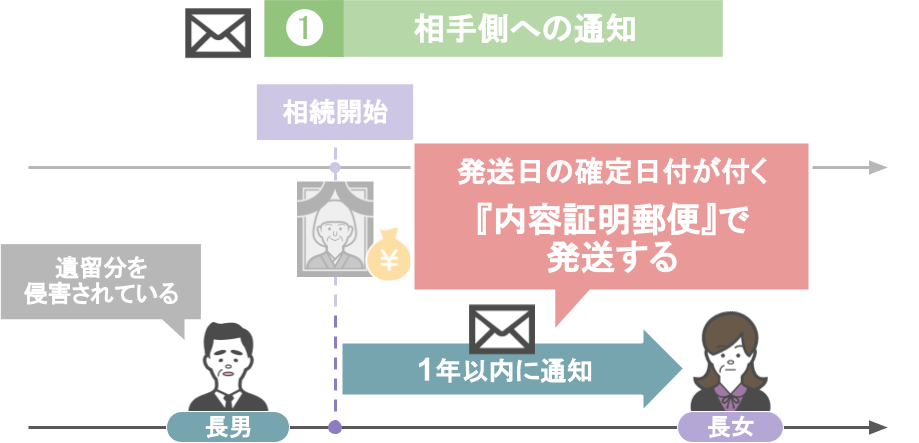

第一段階は【相手側への通知】です。

先程もお話した通り、

● 遺留分を侵害された側は、

● 相続が開始したことを知った時から1年以内に、遺留分の権利を行使する必要があります。

ですので長男は、

● 相続開始1年以内に、

● 「遺留分を支払って下さい!」という通知を長女に対して送る必要があるのですが、

この時に大切なのが、

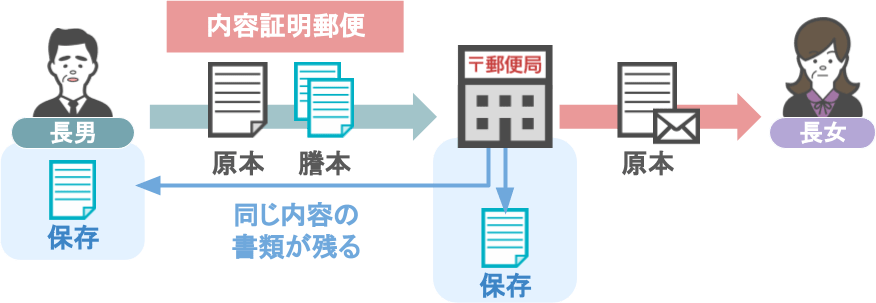

● 必ず発送日の確定日付が付く『内容証明郵便』で通知を送ることです。

何故ならこの『内容証明郵便』を利用することで、

● 相手方に送ったものと同じ内容の書類(通知)が郵便局と自分の手元に残るため、

● 後から相手方に「遺留分の請求時期は時効の後だった!」と言われるリスクを回避することが出来るからです。

ⅱ話し合い

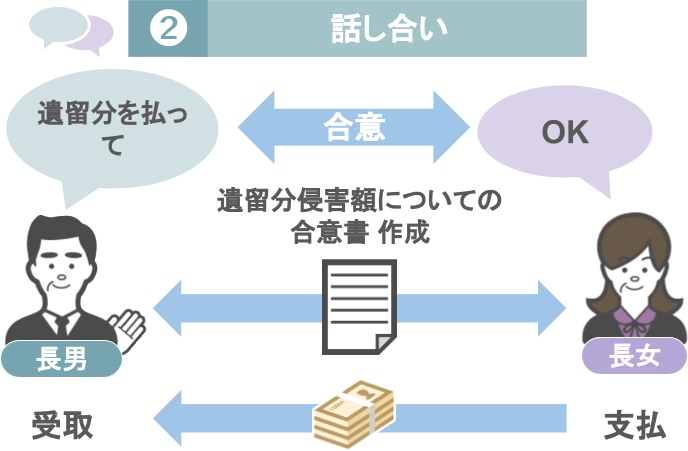

さて、第一段階で相手方に通知を送った後は、今回の遺留分請求額を踏まえて【相続人同士で話し合い】を行うことになります。

(※この段階ではまだ公的な機関などは介さない)

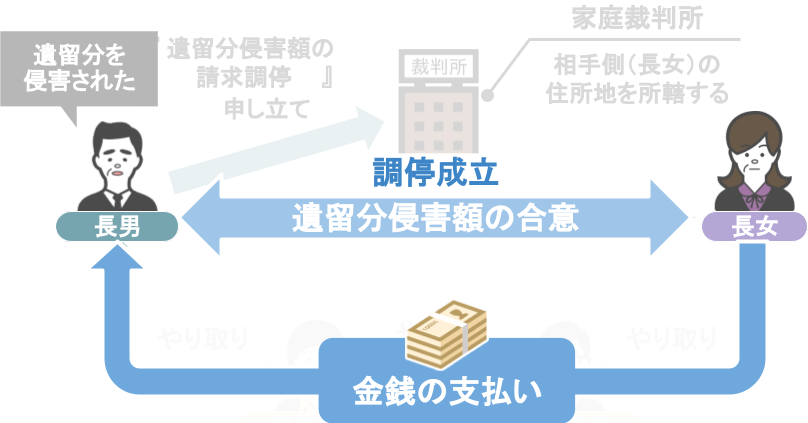

もしもこの段階で無事に遺留分に関する合意が行われましたら、

● 両者間で「遺留分侵害額についての合意書」を作成し、

● 長女はその内容に従って長男に金銭を支払い、

● 長男はその金銭を受取れば無事に遺留分請求に関する話し合いは終了です。

ですがその際、遺留分に関する話し合いが纏まらない場合、2人の争いは次段階である【遺留分侵害額請求調停】に進むことになります。

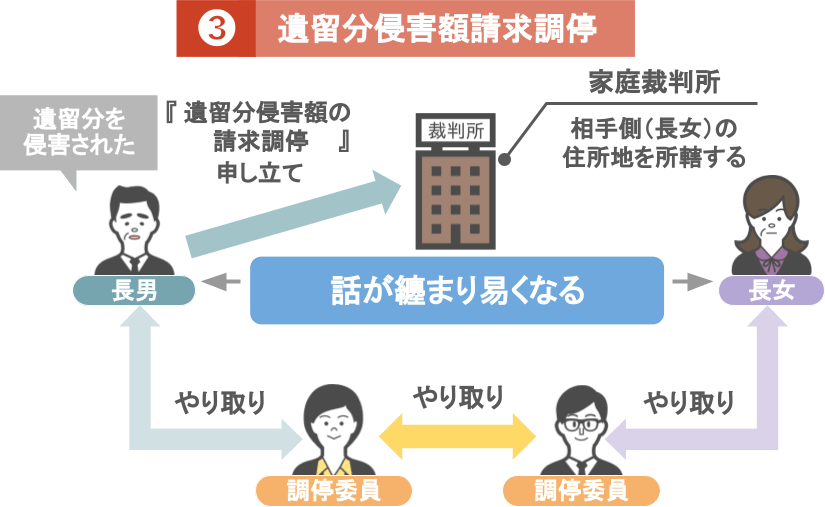

ⅲ遺留分侵害額請求調停

遺留分争いが泥沼化した場合、当事者同士の話合いでは埒が明きません。

ですのでその場合には、

● 遺留分を侵害された長男が、

● 遺留分を請求する相手側(長女側)の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、

「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てることになります。

調停を申し立てると、裁判所の調停委員が、

●『遺留分を請求した側』、『遺留分を請求された側』に1名ずつ付き、

● 以降は調停委員を介して話合いを進めますので、対立している相手と直接話をする必要がなくなり、話が纏まり易くなります。

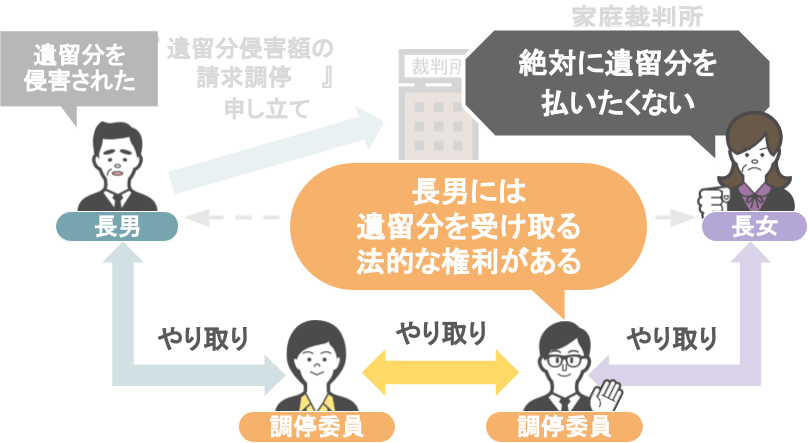

例えば、

● 遺留分を請求された側の長女が、

● 調停委員に対して「私は絶対に遺留分を払いたくない!」と言っても、

●「長男側には遺留分を受取ることが出来る法的な権利があるから、払わざるを得ない」と説明を受けることで、

● 最終的に遺留分侵害額の合意がなされることになり、調停が成立し、金銭の支払いが行われることになります。

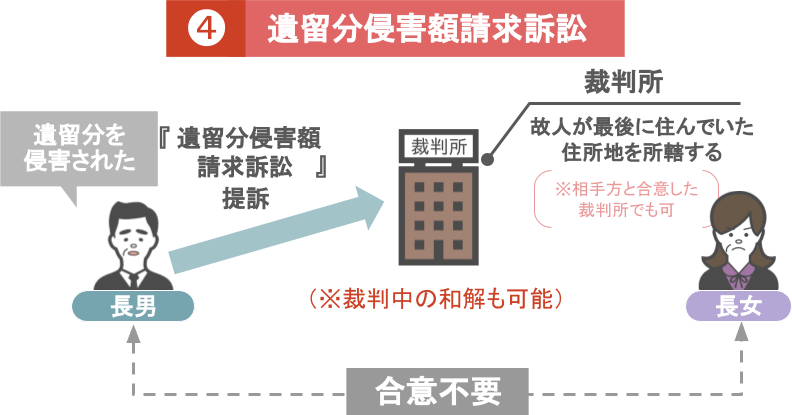

ⅳ遺留分侵害額請求訴訟

もし裁判所の調停委員が間に入っても話合いが纏まらない場合、長男は最終段階として【遺留分侵害額請求訴訟】を起こすことになります。

長男が提訴を起こす裁判所は、亡くなった方が最後に住んでいた住所地を管轄する裁判所です。

(※相手方と合意した裁判所でも可)

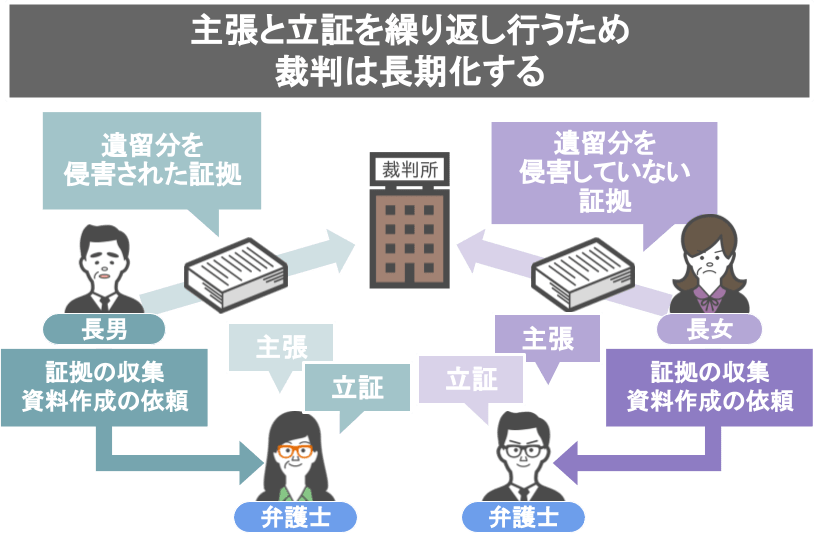

この段階まで来ますと、これまでの話合いや調停とは違い、

● 当事者間での合意は必要なく、

● 裁判所が下した判決で遺留分侵害額が決まります。(※裁判中の和解も可能)

裁判は証拠主義になりますので、

● 長男は「自分が遺留分を侵害された証拠」を提出

● 長女は「遺留分を侵害していないという証拠」を提出することになります。

遺留分侵害額請求訴訟まで発展した場合は、

● お互いに弁護士へ依頼の上、証拠の収集や資料の作成してもらう事になりますし、

● 当事者双方が主張と立証を繰り返し行う必要もあるので、裁判は長期化することになります。

この様に、一度遺留分争いが起こり最悪その争いが裁判にまで発展すると、当事者となる相続人達は金銭的にも体力的にも、とても疲弊することになってしまいます。

ですので最後の章では、被相続人が亡くなった後、遺された相続人達が遺留分を巡って争わないで済むように、

『遺言を遺す側』が生前から取っておくべき【遺留分争いを回避するための〝3つのポイント〟】について解説をしていきます。

④遺留分争いを回避するための〝3つのポイント〟

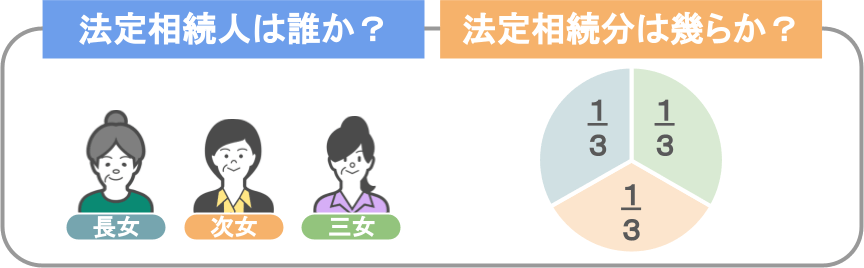

ⅰ 遺留分を侵害しない遺言書を作る

遺留分争いを回避するためのポイント1つ目は、『遺留分を侵害しない遺言書を作る』というものです。

そもそも遺留分争いというのは、偏った内容の遺言書があることで発生しますので、

まず遺言を作成する際には、

● 自分に相続が発生した場合、一体誰が『法定相続人』になるのか、

● そして各相続人の『法定相続分の割合』は幾らになるのか、

という部分をしっかりと理解して、その上で遺言書を作成して頂ければと思います。

やはり皆さん

「年老いて弱った自分に寄り添ってくれている相続人には、沢山の財産を渡してあげたい!」

と、この様に思われるのですが・・・

そのせいで遺された相続人間で泥沼の遺留分争いが発生してしまうと、財産を遺す方も本意では無いですよね。

その為にも、今回の記事でお話して来た内容を踏まえて、極力遺留分を侵害しない配分で遺言書を作成される方がベターです。

ですがその上で、

「やはり特定の相続人には他の相続人よりも多く財産を渡してあげたい!」

という場合には、この次に紹介する【生命保険金を活用する】という方法もあります。

ⅱ遺留分争いに備えて生命保険を活用する

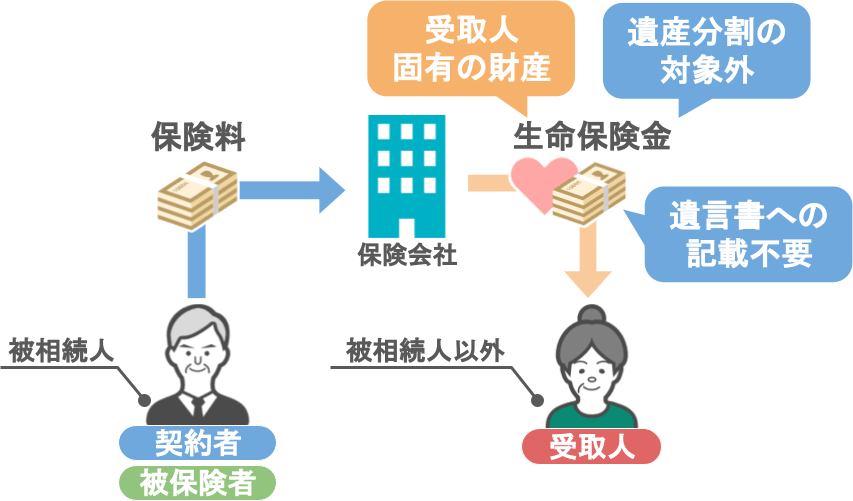

次のような形態で保険の契約を行った場合、受取人が受け取る生命保険金というのは、受取人固有の財産となります。

● 生命保険の契約者(保険料を支払っている人):被相続人

● 生命保険の被保険者:被相続人

● 生命保険金の受取人:被相続人以外

ですので、この契約形態で受取った生命保険金は、

● 遺産分割の対象にもなりませんし、

● 遺言書に記載する必要もありません。

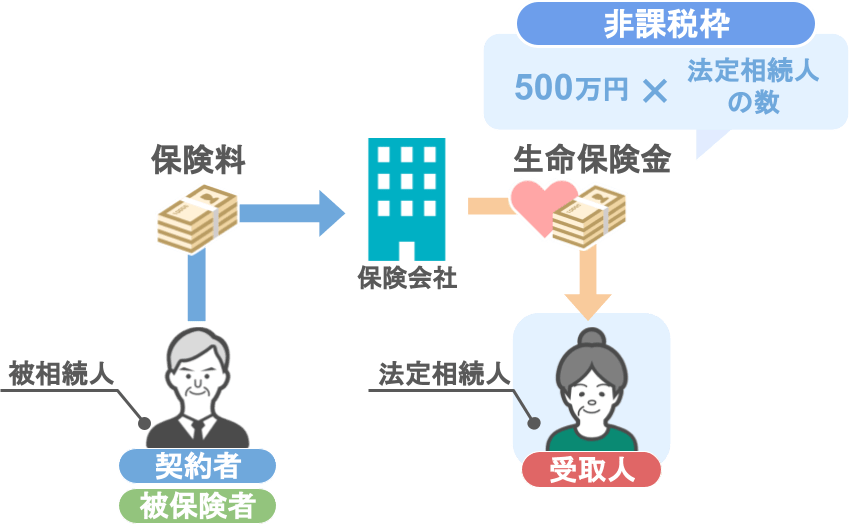

更に、この契約の形を取っていた場合で、

● 受取人が法定相続人の場合、

● 受取る生命保険金には『500万円×法定相続人の人数』までの非課税枠が設けられています。

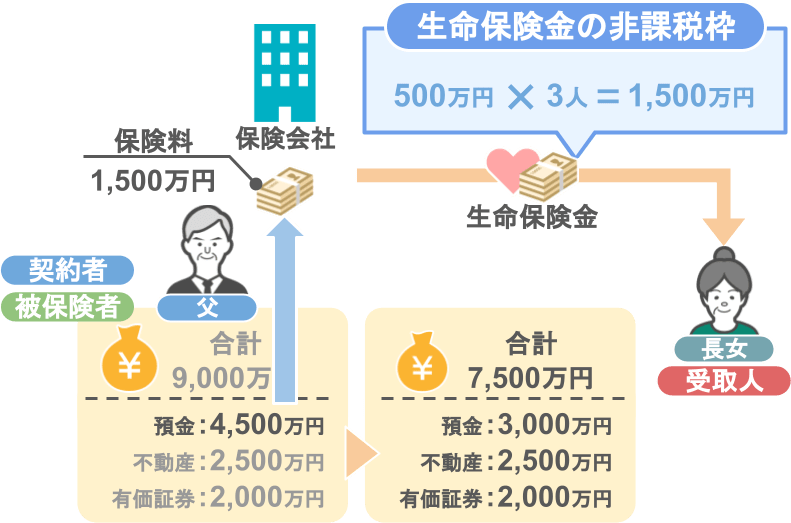

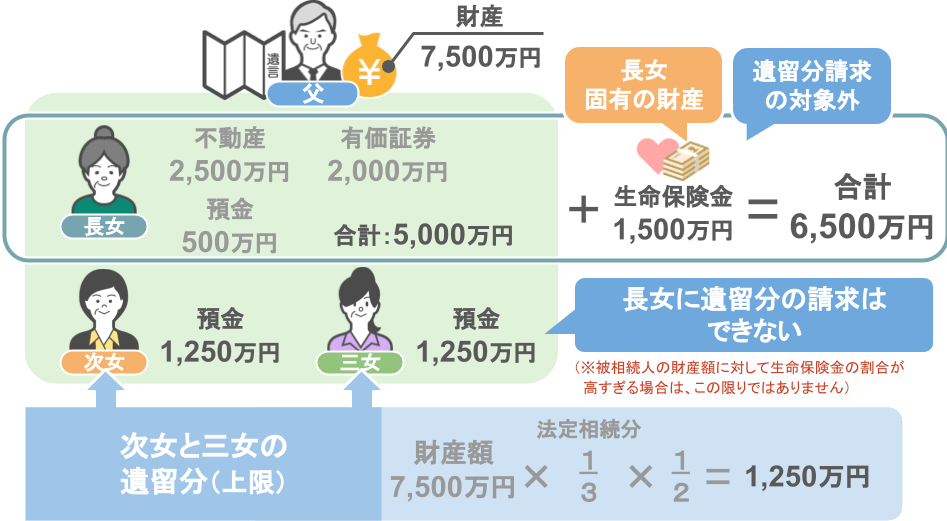

つまり先程の家族の場合、父親が身の回りの世話をしてくれていた長女に対して、他の相続人よりも多くの財産を、遺留分争いを回避する形で渡そうと思えば、

● まずは自身の預金4,500万円の内、生命保険金が非課税になる1,500万円までを、

● 長女を受取人とした保険に変えておきます。

この時の保険の契約形態は、

● 契約者:父親

● 被保険者:父親

● 受取人:長女

としておきます。

こうすることで父親の財産は、

● 預金 4,500万円、不動産 2,500万円、有価証券 2,000万円 合計9,000万円から、

● 預金 3,000万円、不動産 2,500万円、有価証券 2,000万円 合計7,500万円になります。

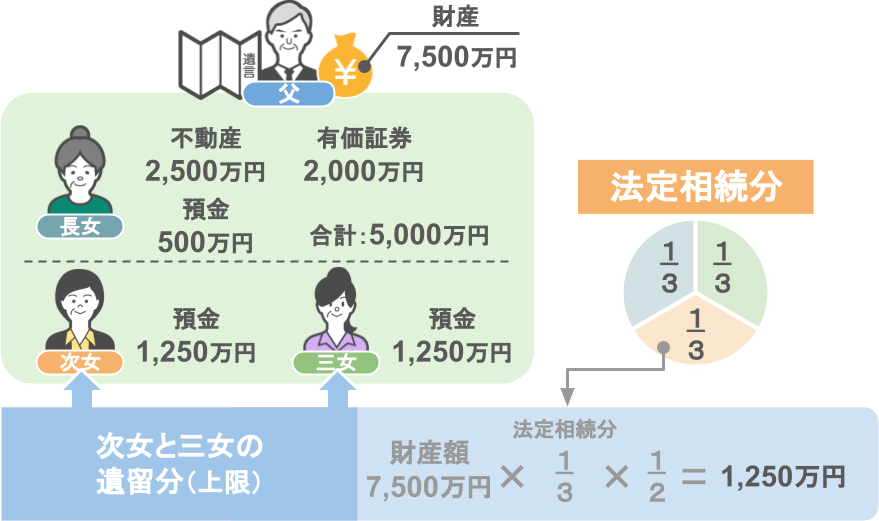

その上で父親は、子供達が将来遺留分争いをしないよう、遺言書に、

「自分の財産は、長女に不動産2,500万円、有価証券2,000万円、預金500万円を相続させる。」

「次女と三女にはそれぞれ、預金1,250万ずつを相続させる」

と、この様に記載します。

これにより長女は、

● 遺言に記載された財産5,000万円

● 父親の生命保険金1,500万円

合計6,500万円分の財産を受取ることが出来る訳ですが、

先程もお話した様に、この生命保険金は長女固有の財産ですから、

● 遺留分の請求対象にも該当しませんし、

● 次女・三女共に、遺留分の上限額である1,250万円を父親から受け取ることになりますので、

● 長女に対して遺留分の請求をすることは出来ない。

という訳です。(※被相続人の財産額に対して生命保険金の割合が高すぎる場合は、この限りではありません)

ⅲ 遺言書の付言事項や終活ノートでメッセージを残す

遺留分争いを回避するためのポイント3つ目は、『遺言書の付言事項や終活ノートでメッセージを残す』というものです。

相続発生後の遺留分争いを防ぐためには、遺言書や終活ノートに、

●「皆にはどうか遺留分のことで争わないで欲しい」という想いと、

●「今回なぜこの様な財産配分を行ったのか・・・」という具体的な理由を記載することも重要です。

この方法自体には法的な効力は一切ありませんが、それでも遺言書を作成するに至った経緯や事情などを書き残しておくことで、遺留分争いの回避に繋がる可能性もあります。

ですが、例えこういった想いの籠ったメッセージであっても、やはり生きている間の本人の言葉には適いません。

ですのでもし可能であれば、

● 遺言書を作成する際には相続人全員の顔を見て、

● それぞれの意見も聞きながら、

● 「自分はこういった思いで特定の相続人に対し少し多めに財産を遺したい」

と、この様に伝えてあげることこそが、将来の遺留分争いを回避する何よりの方法だと思います。