【相続×預金】相続の相談の際によく聞かれる『預金』に関する疑問5選

「家族が亡くなった『後』に、故人のお金を口座から引き出すのって問題ありますか?」

「家族が亡くなる『直前』に、家族のお金を口座から引き出すのって問題ありますか?」

日々相続業務に従事していますと、事務所に訪問されるお客さんから、こういった質問をよく受けます。

確かに、何の予備知識もなく亡くなった方の預金を勝手に引き出すと、以下のようなリスク生じます。

● 後々、税務署から追加の税金を請求されることがある ● 預金の引き出しを知らない他の家族と、相続争いに発展する

そのため、相続発生前後に故人の預金を引き出すかどうかは、正しい知識を持って行う必要があるんですね。

ですので今回の記事では、相続発生前後の『預金関係』にテーマを絞り、

普段お客さんからよく聞かれる、相続財産の預金に関する質問『5選』について解説をして行きます。

目次

【この記事の内容を動画で見る】

この記事と同じ内容を、【動画】でも見て頂けます。

記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

質問① 相続発生前・発生後に故人のお金を引き出すのは何か問題があるのか

まず、冒頭でもお話しました、

『相続の発生前、発生後に、家族のお金を引き出すことに何か問題はあるのか?』

という部分について解説を行っていきます。

この質問につきましては、

● 大枠においては問題はありませんが、

● 細々とした部分では問題がある、

というのが結論になります。

どういう事か、順番に見て行きましょう。

ⅰ相続発生前に家族のお金を引き出すことについて

いざ相続が発生すると、お通夜や葬式の費用など、色々とお金が必要になりますよね。

ですから、

「亡くなる前に、入院中のお父さんの預金から予めお金を引き出しておいて、葬儀の費用に当てよう」

「家族が亡くなったら預金口座が凍結されて引き出せなくなるって聞いたから、その前に引き出しておこう」

このような思いから、『亡くなる直前の家族の預金を事前に引き出しておく』という行為は、良くある話ですし、

この行為自体は、他の相続人に了解を取っておけば、特に問題はありません。

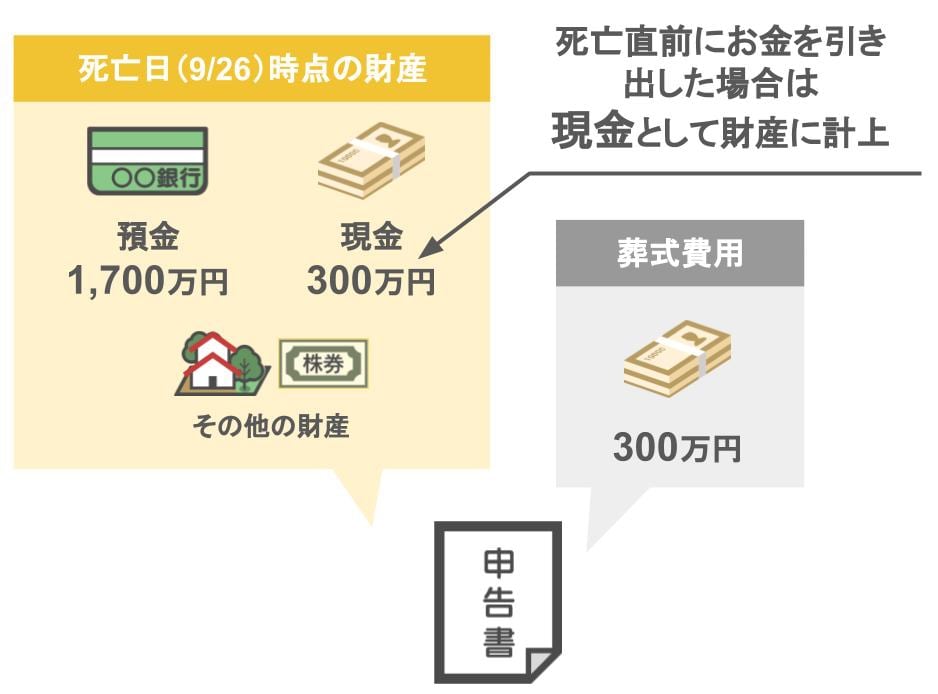

ですが、1点だけ覚えておいて頂きたいのが、

● 故人が亡くなる直前に、

● 相続人の方が故人の葬式費用として、預金を仮に300万円引き出したとしても、

● 亡くなった方の【財産額】や【相続税の納税額】が減るわけでは無いという事です。

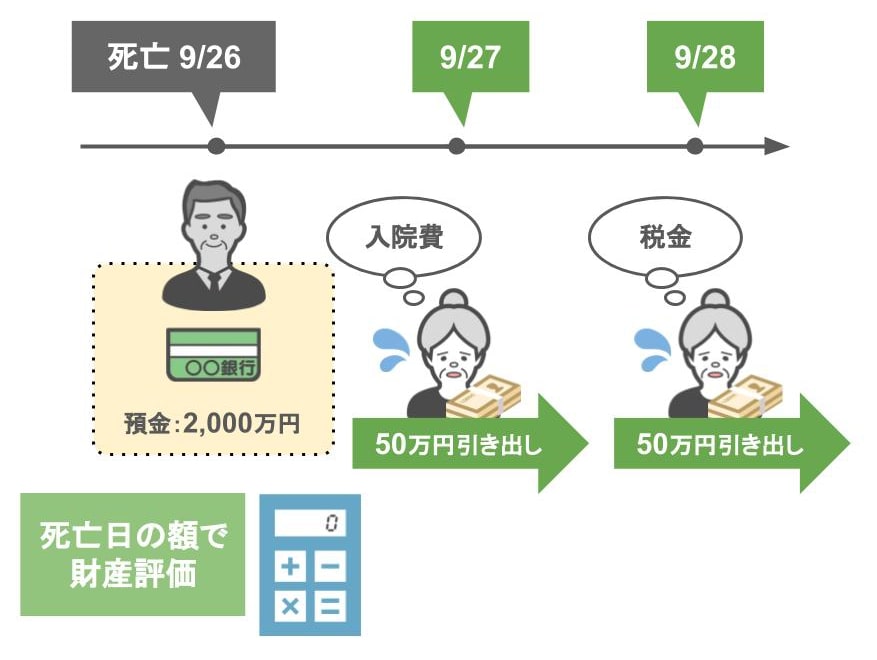

では、亡くなった方の【相続税の財産評価(財産額)】の考え方について、具体的に説明していきましょう。

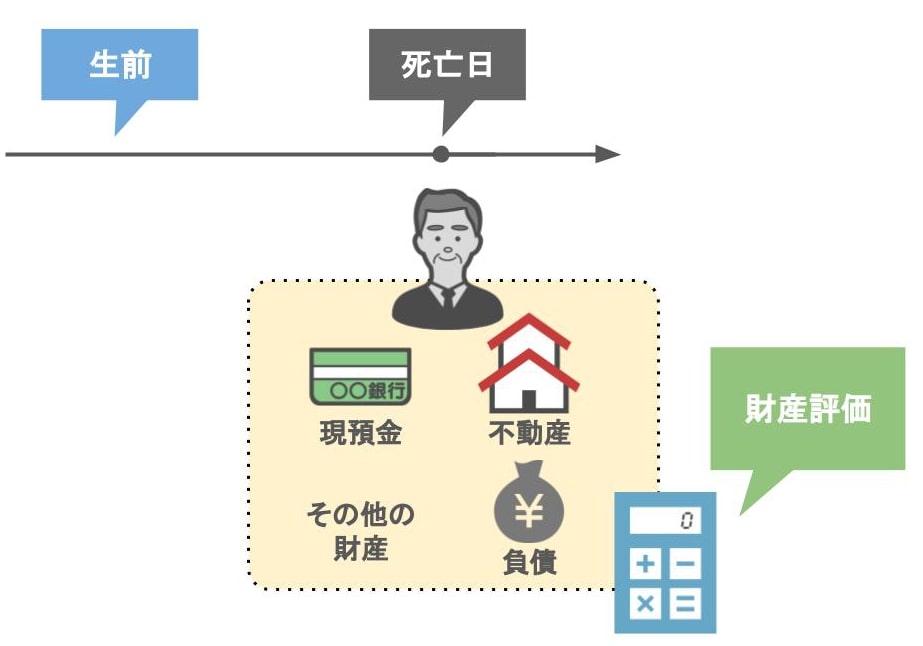

● 亡くなった方の現預金や不動産、その他の財産や負債は、

● 被相続人の方が『亡くなった当日の価値』で評価を行います。

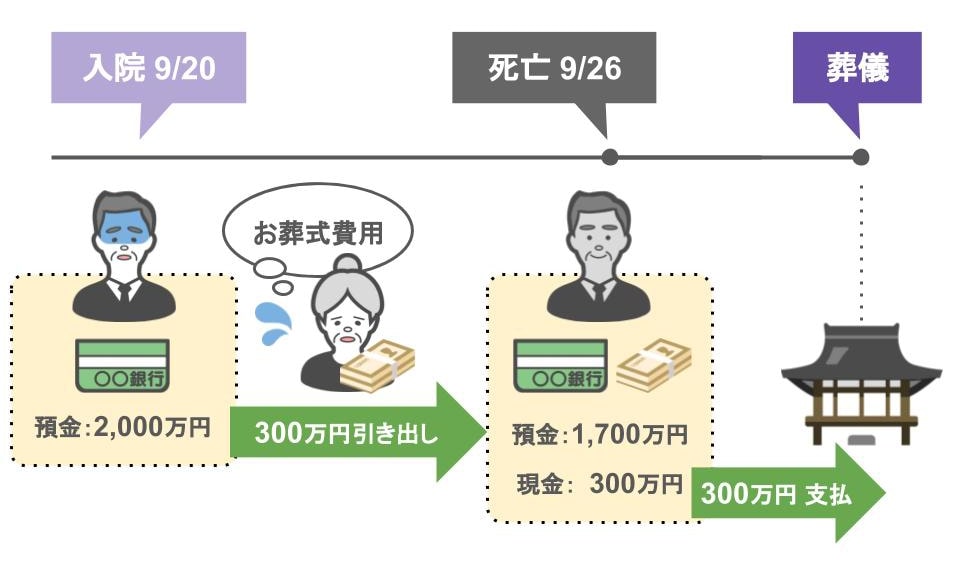

ですので、例えば、

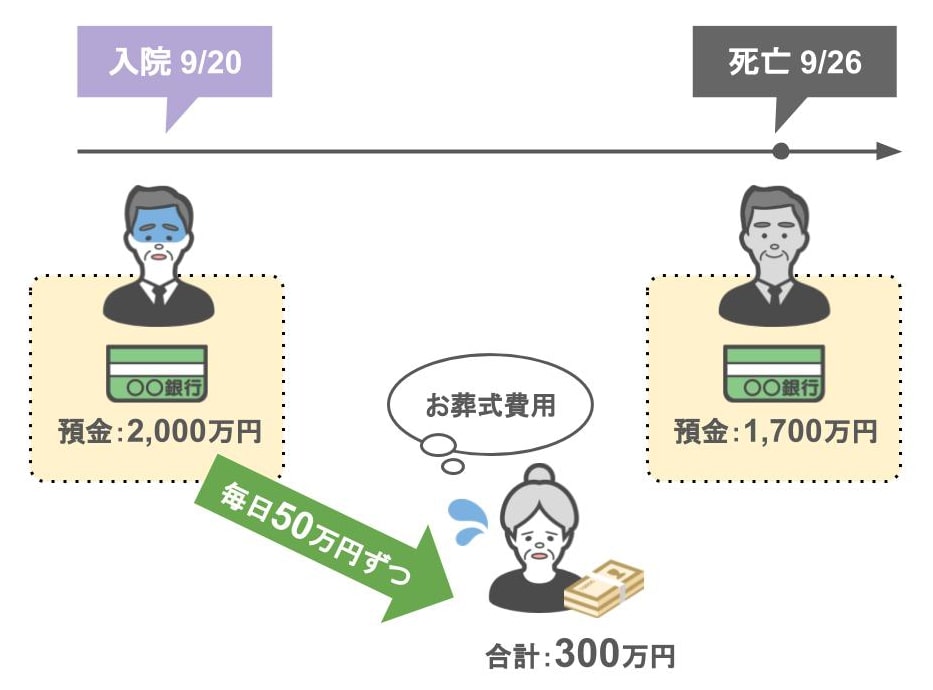

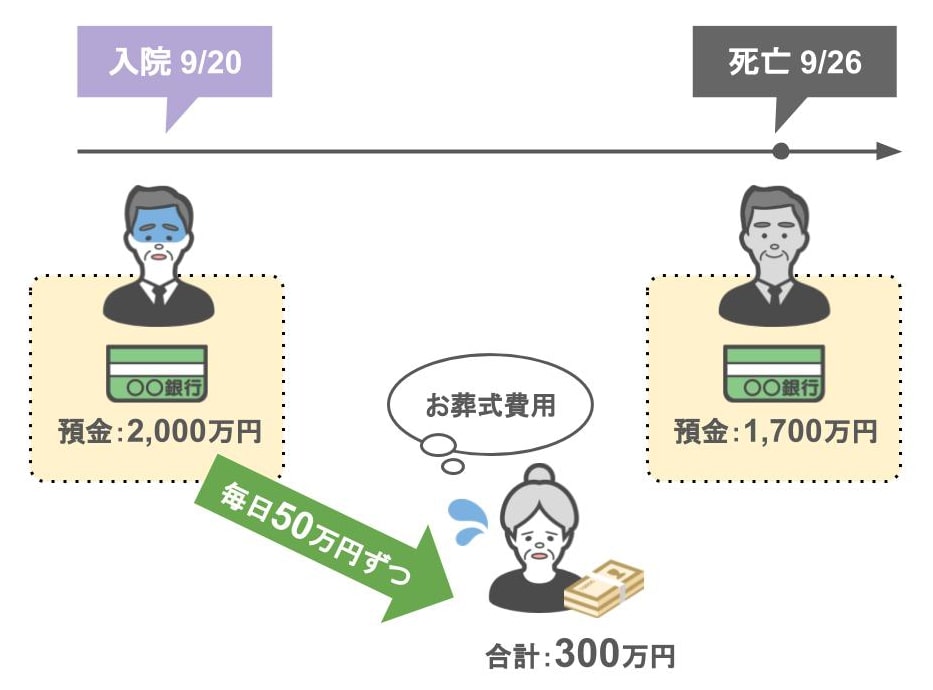

● 被相続人の方が9月20日から病院に入院しており(この時点の預金額:2,000万円)

● 9月26日に亡くなったとします。

亡くなる直前に、相続人の方が被相続人の葬儀の為に、

● 被相続人の口座から6日間掛けて、毎日50万円づつ、

● 合計で300万円のお金を引き出していれば、

● 亡くなった方の死亡日における預金額は『1,700万円』です。

なので一見、

「元々は2,000万円あった預金を相続発生直前に300万円引き出したことにより、死亡日の預金残高は1,700万円になった!」

「被相続人の財産も減ったし、その後の葬儀代も手元に確保した。」

「良かった良かった」

と、こう思われるかもしれませんが、この考えは間違っています。

税務調査官は、このような考え方を認めてはくれないんですね。

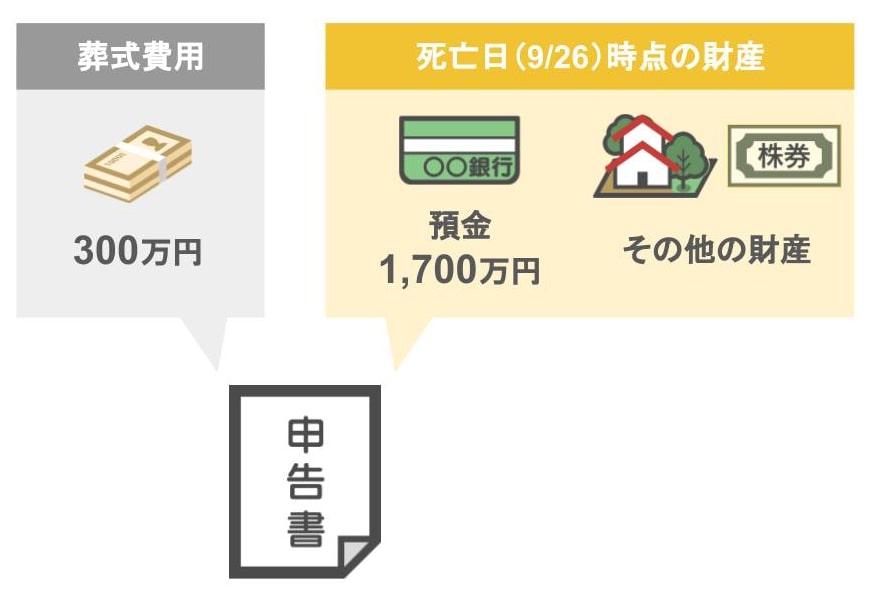

例えば、被相続人の方が亡くなった後、

● 相続人の方は300万円分のお金を使い、亡くなった方の葬儀をあげ、

● 相続税の申告の際に『葬式費用として300万円』を計上した上で、

● 亡くなった方の預金も9月26日の死亡日における『1,700万円』で計上し、申告書を作成したとします。

するとどうなるかと言いますと・・・、

税務署から追徴課税が行われることになるんです。

どういうことか、次の段落で見て行きましょう。

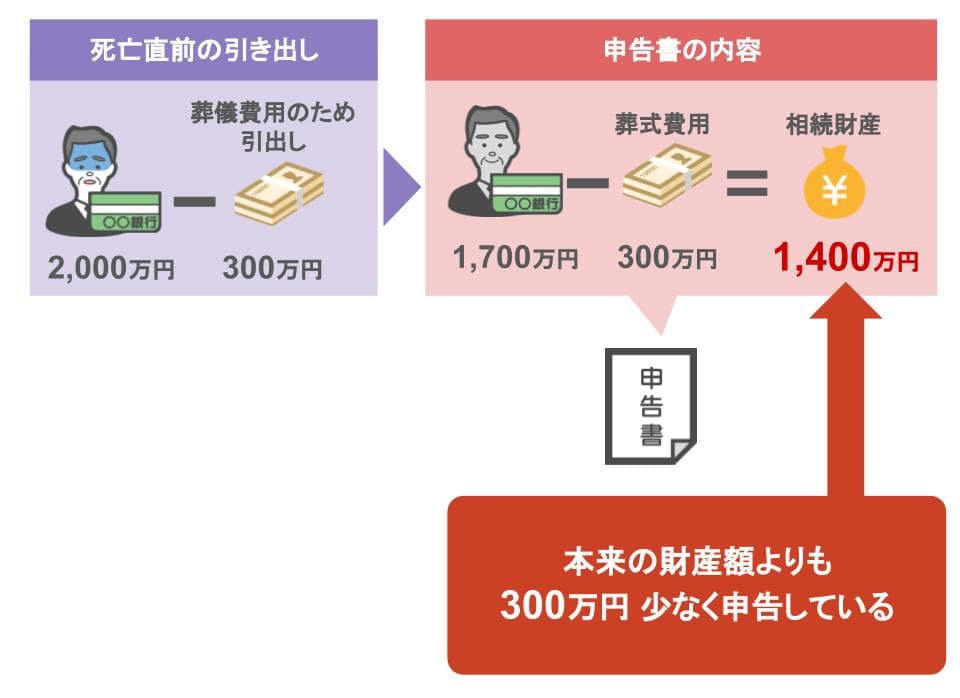

ⅱ葬式費用の間違った計上方法

まず相続税の計算というのは、

● 亡くなった方の資産から、債務や葬式費用を引いて、

● 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引いた残りの金額に対して課税されますので、

● 債務や葬式費用として計上出来る金額が大きくなればなる程、相続人が支払う税金は安くなります。

ですので、 ● 亡くなった方の預金から葬式費用の為に300万円を下ろし、 ● それを実際に葬式費用に充て、 ● 申告書でも葬式費用として控除する、

という部分までは何も問題はありません。

問題は、

● 葬式費用として300万円を控除しているのにも関わらず、

● 預金の方からも300万円引き、

● 元々あった2,000万円の金融資産を1,700万円で申告したことにあるんです。

本来であれば、

● 金融資産を2,000万円で申告し、

● そこから葬式費用として300万円を控除、

● 結果、亡くなった方の最終的な金融資産は1,700万円となる所を、

● 預金2,000万円から事前に下ろした300万円を引き、

● そこから葬式費用を300万円控除するという申告書を作成すると、

● 亡くなった方の金融資産は1,400万円となってしまい、

● 本来の財産額から300万円分を過少に申告することになるんです。

ですので、この部分について税務調査官から追徴課税が行われることになります。

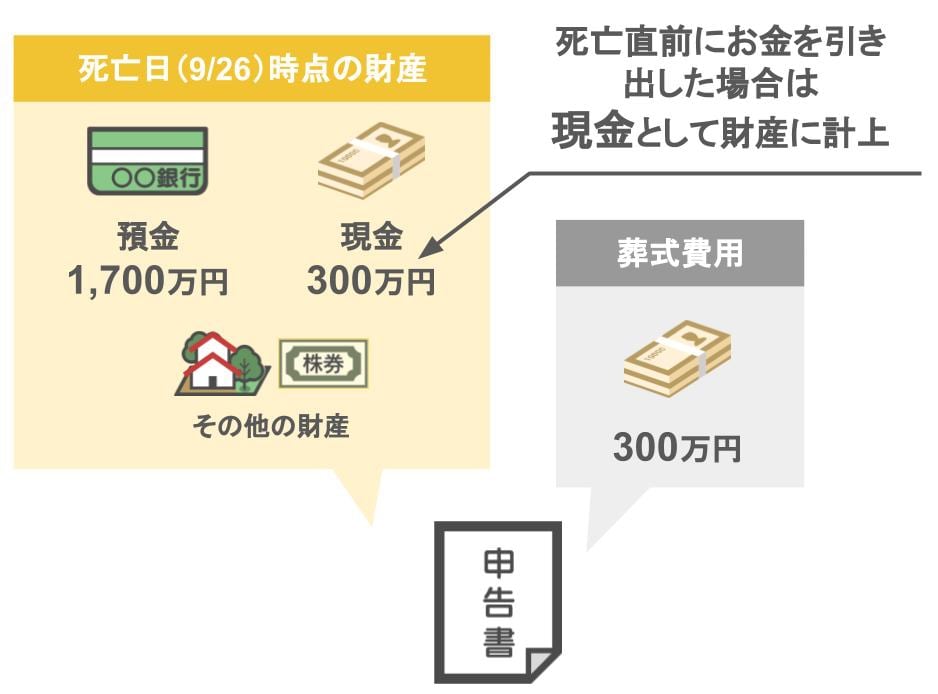

ⅲ葬式費用の正しい計上方法

事前に相続人が下ろした300万円というのは、後に葬式費用に充てるのですが、

● 被相続人の方が亡くなられた時点では、

● まだ『亡くなった方の現金』として手元に残っていますよね。

ですから相続税の申告を行う際には、キチンと

● 『預金1,700万円・現金300万円』と計上しなければいけません。

● その上で葬式費用として300万円を計上して下さい。

そうしなければ、相続人の方は、

● わざと300万円分亡くなった方の財産を少なく申告した事になり、

● 調査の際に税務調査官の餌食になりますので、

気を付けておいて下さいね。

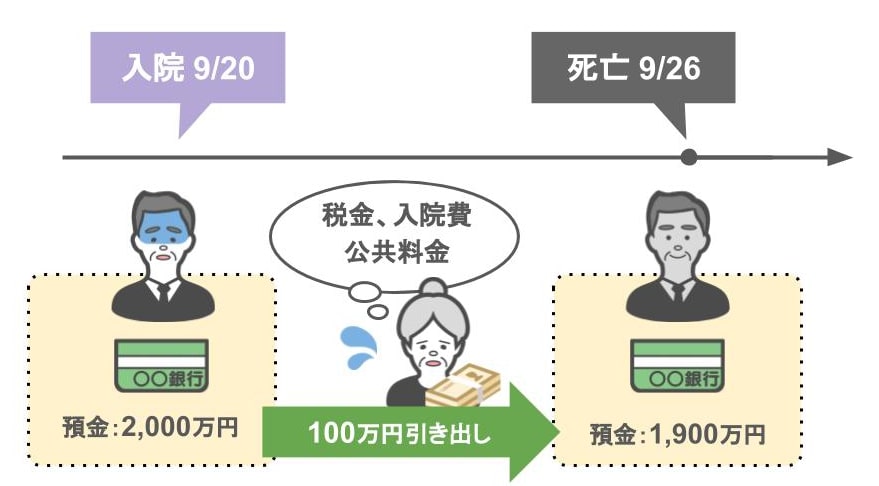

ⅳ死亡直前に入院費や当月分の公共料金費用を引き出した場合

また、亡くなった方が不動産を持っていた場合、

● 不動産の名義人を変更しない限り、

● 固定資産税の納付書は亡くなった方の元に届きます。

家族が亡くなった後に支払いが必要となるお金には、葬式費用の他にも

● 固定資産税などの【税金】

● 亡くなる直前に入院していた際の【入院費】

● 亡くなる当月分に掛かる【公共料金等】

などがありますが、これらの支払いのためのお金を、葬式費用同様に事前に100万円下ろしていたとしましょう。

この場合も先程と全く同じです。

この引き出したお金で、

● 被相続人の固定資産税や、亡くなった月の未納の公共料金などを払って頂くことは何も問題ありませんし、

● これらの費用は、亡くなった方の債務として財産から差し引くことが出来ます。

ですが相続人の方がこれらのお金を支払うのは、あくまでも『被相続人の方が亡くなった後』ですよね。

このお金は被相続人の方が亡くなられた時点では、

● 『亡くなった方の現金』として手元に残っている訳ですから、

● 相続税の申告を行う際には、キチンと『現金100万円』と計上しなければいけません。

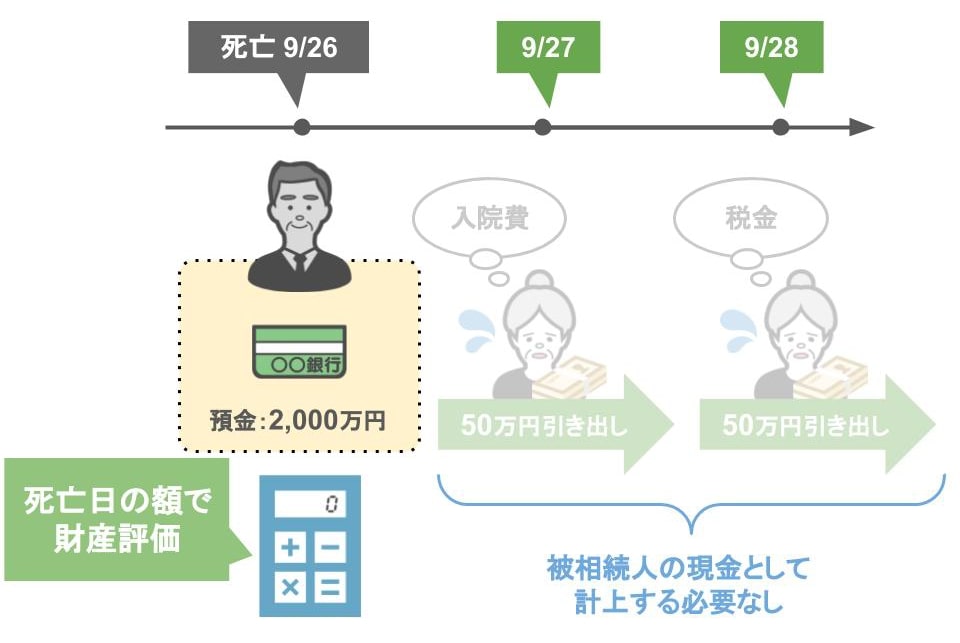

ⅴ相続発生後にお金を引き出す事について

ここまでは『〝相続発生前〟のお金の引き出し』についての説明でしたが、ここからは『〝相続発生後〟にお金を引き出す事』について見ていきましょう。

これについては『対税務署』に関しては問題はありません。

先程も言いました様に、

● 相続税の財産評価というのは、被相続人の方が亡くなった当日(9月26日)の価値で評価をしますので、

仮に、

● 9月27日に50万円(ATMからの一日の引き出し限度額)のお金を引き出そうが、

● 9月28日に更に50万円のお金を引き出そうが、

他の相続人に了解を取っておけば、何も問題はありません。

死亡後にお金を引き出したとしても、『死亡当日の預金額』になんら影響はありませんからね。

この場合は、

● 相続が発生した後での引き出しになりますから、

● お金を相続財産に戻して『現金』として計上しなければならない、という事もありません。

● 被相続人の死亡時点の預金額2,000万円をそのまま計上すればOKです。

また、遺産分割協議が整っていれば、

● 口座名義人(故人)以外の人であっても、

● 50万円以上のお金を自由に下ろす事が可能です。

しかし、遺産分割協議が整う前に、

● 銀行窓口で『50万円以上』を下ろそうとした場合、

● 次の話のテーマである預金の凍結が行われるので注意が必要です。

質問② 相続発生後に故人の預金口座が凍結されないためにはどうするか・凍結されたらどうするか

さて、相続に詳しい方でしたら、

「銀行は被相続人の死を確認したら、その方の預金口座を凍結する」という話を聞いたことがあると思います。

実際に当事務所に訪問されるお客さんの中にも、

「相続が発生すると自動的に亡くなった方の口座が凍結されてしまい、 解除申請をするまではお金を一切引き出せない」

と思っている方がいらっしゃるんですが、

実はそうではありません。

銀行というのは、

● 「年何月何日」に「どこ」の「誰が亡くなったか」ということは一々把握していません。

ですから、

● 相続人の方達が〝家族が亡くなったこと〟を銀行に黙っていれば、銀行というのはずーっとその事を知らないままなんですね。

なので、ご家族が亡くなる前から

「口座が凍結されたらどうしよう・・・」とか、

亡くなった後も、

「当分の間、一切預金は引き出せないんだ・・・」と、

そう深刻に悩まれることは、あまり必要ありません。

ですが仮に先程お話した様に、遺産の分割協議が纏まっていないのに、

● 銀行の窓口で『1日50万円以上の預金』を故人の口座から引き出そうとしたり、

● 故人の口座の残高証明を取得しようとすれば、

● 銀行に故人が亡くなったことを認識され、その預金口座は凍結されてしまいます。

ではそういった場合には、相続人の方達はどうやってその預金の凍結を解除して、お金を引き出せば良いのか・・・。

これについては、以前投稿した「預金凍結を解除する方法」という記事で詳しく解説していますので、一度ご覧になってみて下さい。

また2019年7月1日からは、 ● 例え亡くなった方の預金口座が凍結されてしまい、 ● その上で遺産分割協議が整っていなくても、 ● 預金額に対する、自分の法定相続分の3分の1(上限150万円)までなら、 ● 他の相続人の承諾がなくても、金融機関で手続をする事で引き出せる様になりました。

しかしこの場合、

● 他の相続人の同意なく、亡くなった方の預貯金を引き出すことになり、

● 相続争いのキッカケとなる可能性もありますから、十分な注意が必要です。

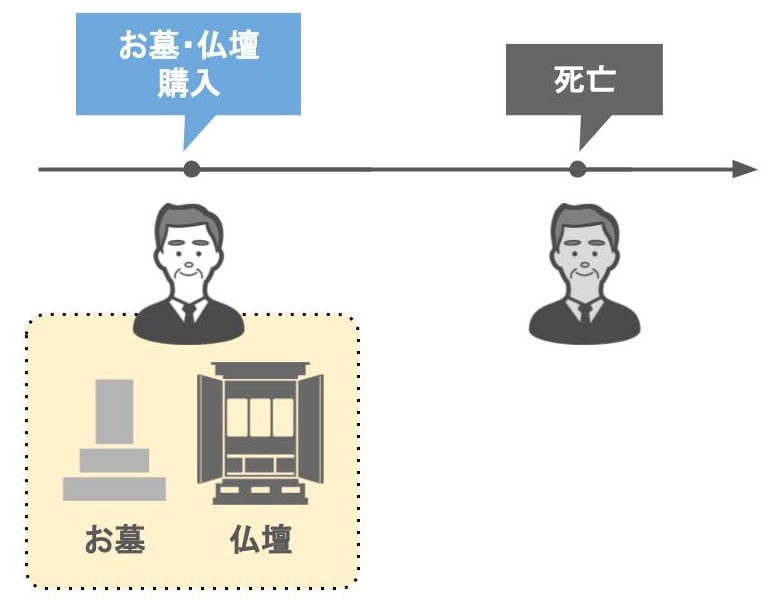

質問③ 亡くなった方のお墓や仏壇は、故人が生前に自身の預金で買った方が得か・故人の死後に相続人の預金で買った方が得か

さて、では次は、

亡くなった方のお墓や仏壇は、

『故人が生前に自身の預金で買った方が得なのか』

『故人の死後に相続人の預金で買った方が得なのか』

というお話です。

これについては、「お客さんからよく聞かれる」というよりも『被相続人の死後に相続人の方が後悔しやすいポイント』なのですが・・・

お客さんの中には、

『亡くなった父が「仏壇を買っておかねば!」なんて言ってましたけど、仏壇を買う暇もなく亡くなってしまったので、私が買いました』

と言われて、仏壇の領収書を持って来られる方がいらっしゃいます。

領収書を持って来られる意図は、

『相続税の申告に仏壇の料金を〝債務〟として入れてくれ!』ということです。

おさらいになりますが、相続税と言いますのは、

● 亡くなった方の資産から

● 債務や葬式費用を引いて

● 基礎控除を引いた金額に対して課税されますので、

● 債務や葬式費用として計上出来る金額が大きくなればなる程、

● 相続人が支払う税金は安くなります。

ですから、このお客さんは相続税を抑えるために仏壇の領収書を持って来られた訳です。

しかも、このお客さんが購入した仏壇は数百万もするかなり高額なものでしたので、「債務」として計上出来れば、大きな節税になります。

ですが、実はこの仏壇の購入費用は「債務」には計上できないのです。

中には、

「親父のお骨を入れるお墓を買いました」

と言ってお墓の領収書を持って来られる方もいらっしゃいますが、これも仏壇と一緒です。

「債務」には計上はできません。

というのも、亡くなった方のお墓や仏壇を、

● 被相続人の〝死後〟に〝家族が買って〟

● それを亡くなった方の債務として相続財産から引けるという法律はないのです。

ですで、

● このお客さんが親の為に購入した仏壇というのは、

● お客さんが自腹で購入したということになります。

ですが、この仏壇を

親が〝生前〟に〝自分の預金〟から買っていたらどうなっていたでしょうか?

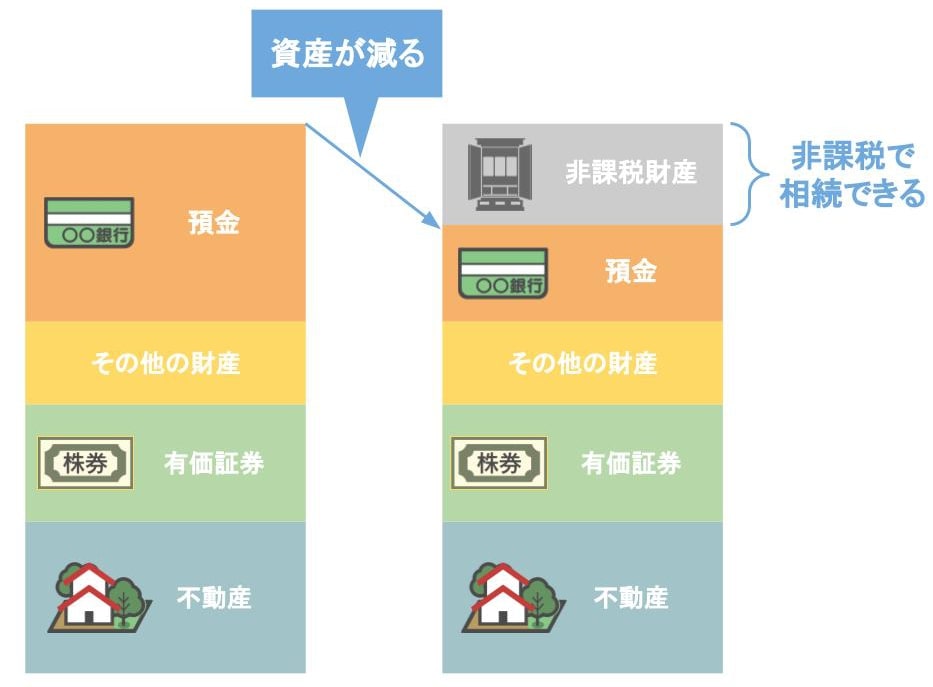

相続税法には第12条に「相続税の非課税財産」というものが有りまして、 相続税法第12条第1項第2号 難しい言葉で表現されていますが、要は ● 故人が生前に購入し、所有していた ●【お墓】【仏壇】【お鈴】などは、相続財産には含めません。 という規定です。

”墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの”

ですので、お父さんが「生前に」仏壇を買っておけば、

● 購入費用として自身の資産も減りますし、

相続発生後も、

● その仏壇は「非課税」の財産として相続人が相続出来ることになります。

このように、

「少し知っているだけで将来の相続税の節税になること」

と言いますのは沢山ありますので、今後もそういったお得な節税情報を解説して行きたいと思います。

質問④ 貰った財産から相続税を払ってはいけないというのは本当なのか

次は、

「被相続人から貰った財産で相続税を払ってはいけないって聞いたんですけど本当ですか?」

というものです。

お客さんから頻繁に聞かれる質問なのですが・・・どこからそんな情報を仕入れられたんでしょう。

そういった制限は一切ありませんので、ご安心下さい!

多くの相続人の方が、

● 亡くなった方から相続した財産から、

● ご自身の相続税の支払いを行っていますし、

勿論、

● 自身の預金が沢山あるのでしたら、

● そちらから相続税を払って頂いても何も問題ありません。

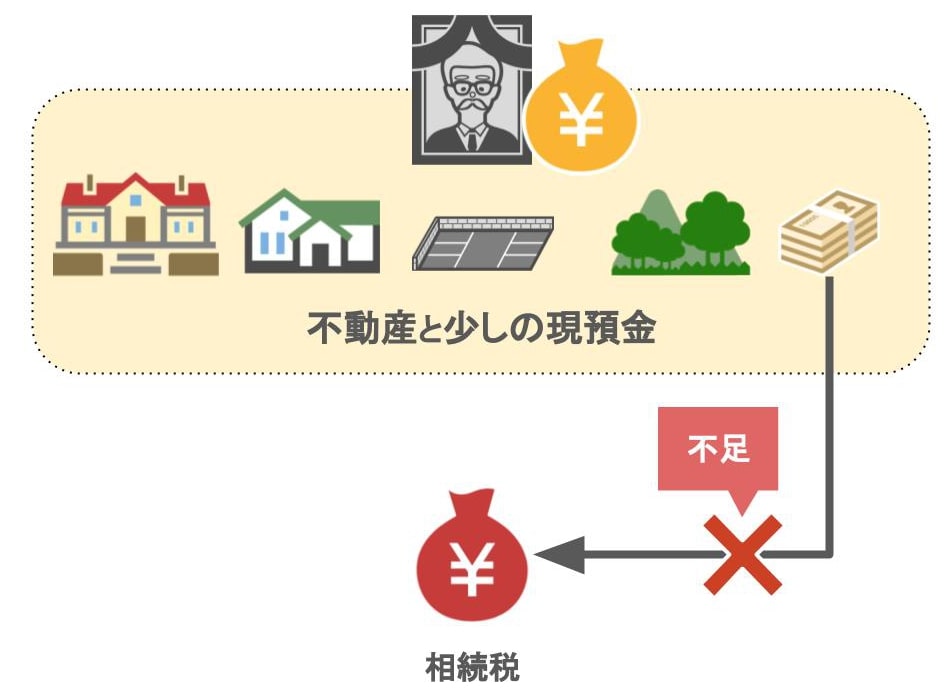

ただし、

「亡くなった方の財産が不動産と少しの現預金しかない」という場合、

● 相続人の方は現金を殆ど相続出来ないうえに、

● 相続した不動産に掛かる相続税を払わないといけません。

自身の預金が十分にある場合:

先程説明した様に、自分の口座からお金を出せばいいのですが・・・

自身の手持ちのお金が少ない場合:

この不動産に掛かる相続税の支払いに非常に苦心されることになります。

家族に財産を遺してあげるご両親は、遺族の方達が相続税の支払いで苦しまなくても済む様に、生前の内に対策をしてあげて下さい。

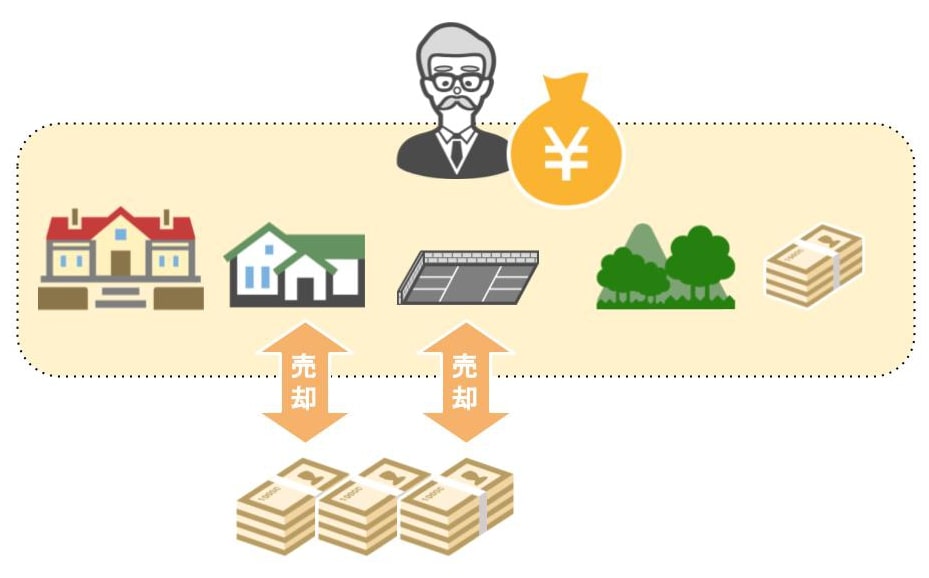

● 不動産を複数所有されているという方は、

● 幾つかを売却し、

● 現預金という金融資産を確保しておかれるとか、

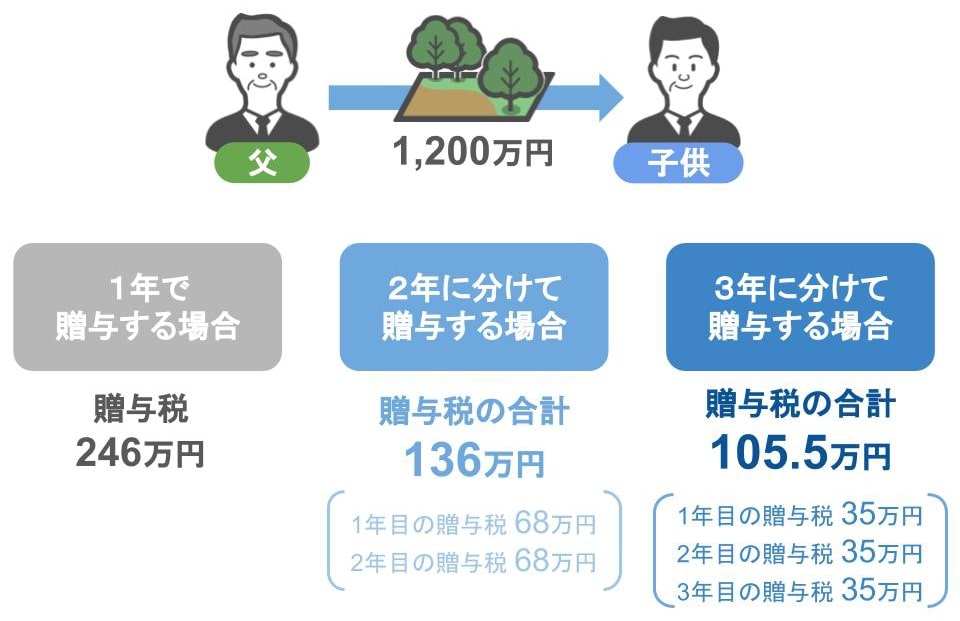

● 将来、不動産を継ぐであろう家族に、

● 数年に渡って不動産の持分を贈与して頂ければ、

● 高額な贈与税も掛かることなく、子供に不動産を渡すことも出来ます。

ですので、「財産の内、金融資産よりも不動産の割合の方が多い」という方は、

相続税の専門家に相談をされるなどして、今回ご紹介したような対策を取って頂きたいと思います。

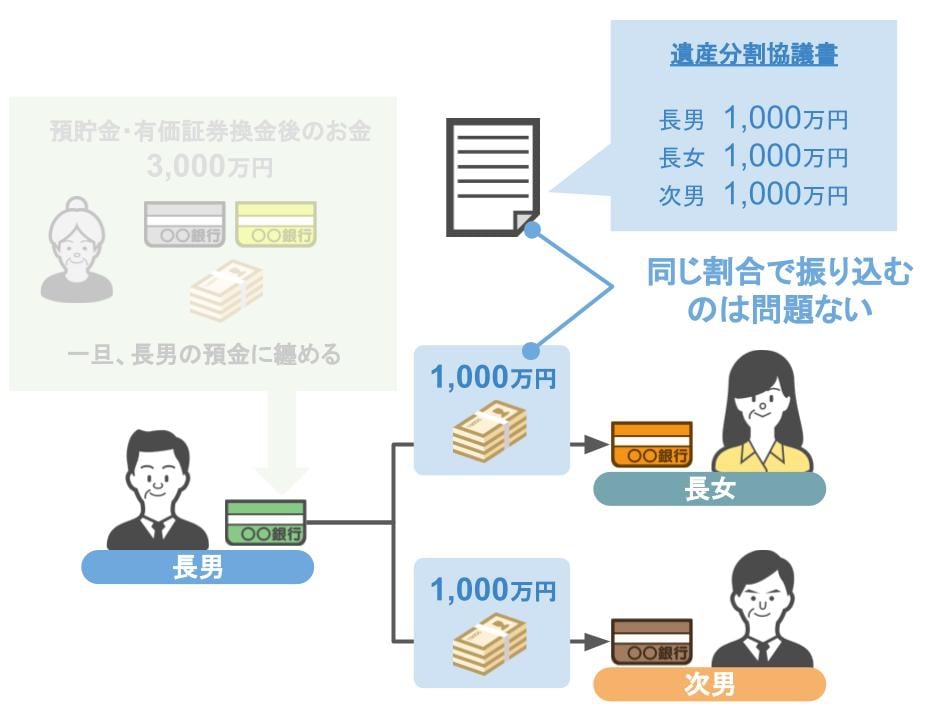

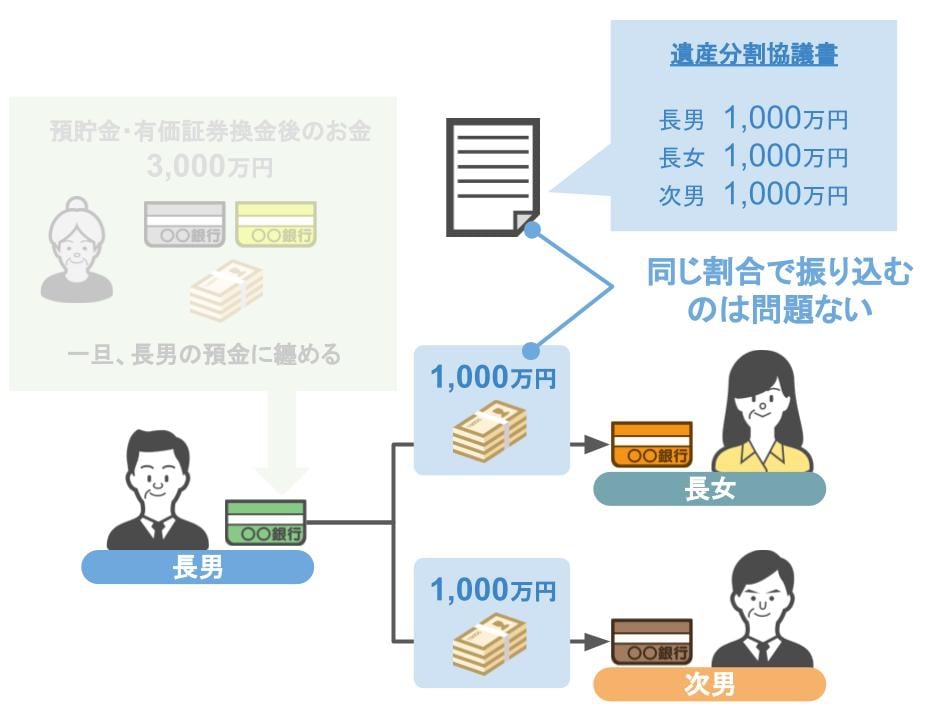

質問⑤ 相続財産を一か所の口座に集めて他の相続人に預金を分けると贈与になるのか

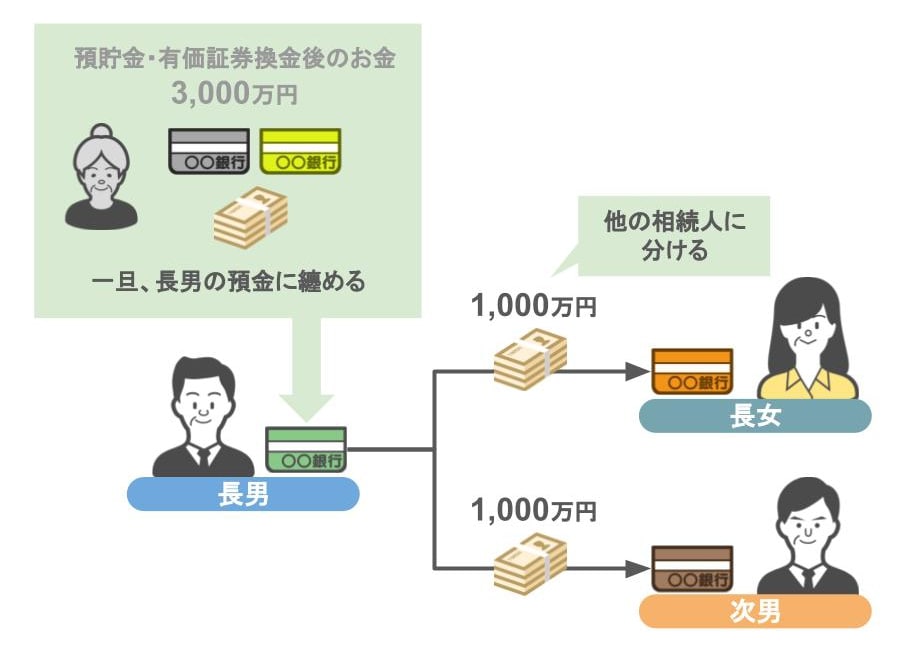

では最後の質問です。これもよく尋ねられるのですが、

「亡くなった方の預貯金や有価証券の換金後のお金を、例えば長男の口座に集めて、

その後に他の相続人に預金を分けると、これって贈与になるんですか?」

という質問について、

これは一見すると贈与になりそうな気がしますよね。

通常の場合なら、

● 家族間であっても110万円を超えるお金のやり取りしたら

● お金を受け取った人には贈与税が掛かりますので、

このケースにおいても、

「相続人間での預金の移動には贈与税が掛かるんじゃ?」

と疑問に思われるのは当然です。

ですが、この場合には贈与税は掛かりません!

● 相続人全員で行った遺産分割協議を行い、

● 亡くなった方の相続財産を長男の預金口座に一旦集めて、

そのあとに、

● 遺産分割協議書の内容通りの割合で、

● 各相続人の口座にお金を振り込むのは何も問題はありませんし、

税務署にも何も言われませんので、安心して頂ければと思います。

遺産分割協議について、詳しくはこちらの記事で解説をしています。

まとめ

今回のお話を纏めますと、

『被相続人の死亡前後の預金の引き出しについて』

● 亡くなる直前に口座から引き出しても、

● 相続が発生した直後に引き出しても、

● 他の相続人に了解を取っておけば問題はありません。

ですが・・・

【被相続人の〝死亡前〟にお金を引き出した場合】

➡例えば、亡くなる直前に300万円を引き出し、

➡それを葬式費用に使い、

➡相続税の申告書に「葬式費用300万円」として計上する場合は、

➡故人の生前に引き出したお金は、故人の『現金』としてキチンと財産に計上することを忘れないで下さい。

もし計上を忘れてしまいますと・・・

● 相続人の方はわざと、亡くなった方の財産を300万円分少なく申告したことになり、

● 税務調査官の餌食になります。

また、【被相続人が亡くなった後に、預金を引き出す場合】

● 対税務署に関しては問題はありませんが、

(被相続人の死亡当日の財産額を計上する事になるので)

● 遺産分割協議が纏まる前に銀行の窓口で50万円以上のお金を引き出そうとすると、

預金口座の凍結が行われる可能性が高いですし、

遺産分割が纏まる前に勝手に故人の預金を引き出すと、

他の相続人との間でトラブルが発生するキッカケになります。

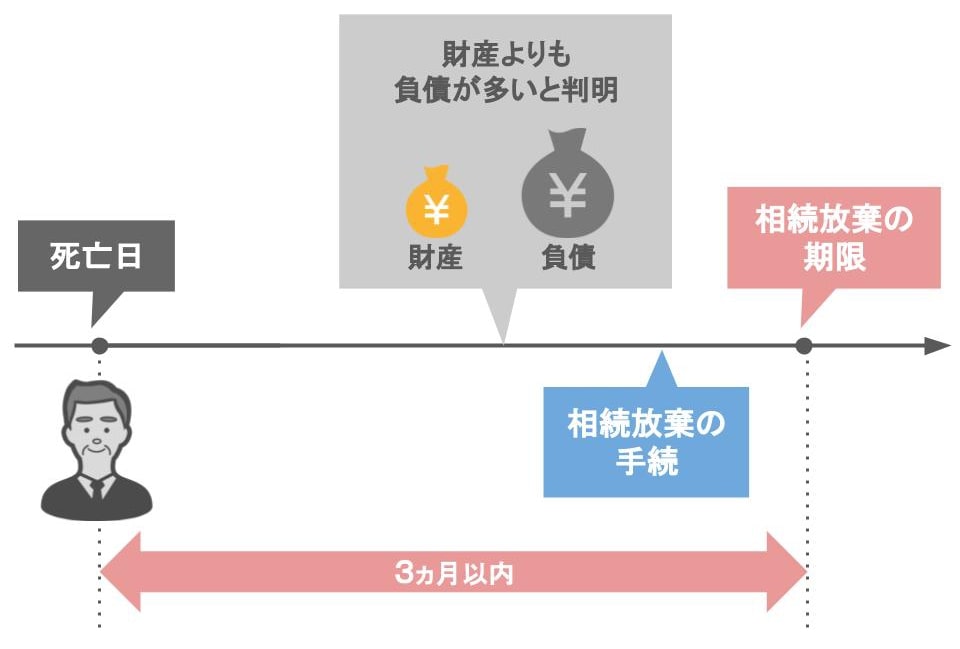

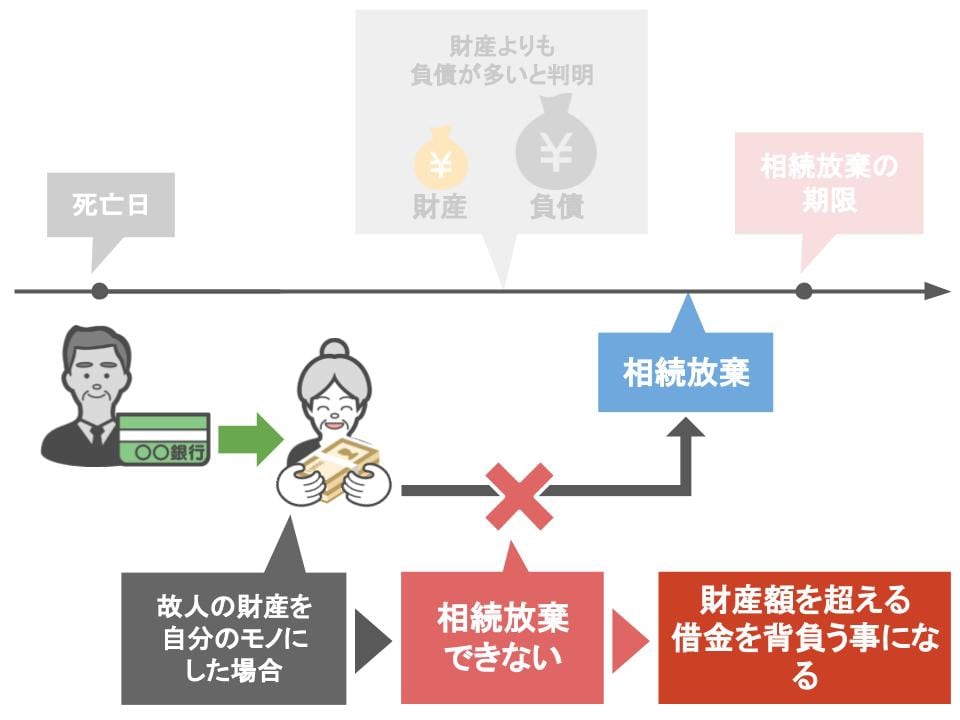

また、【相続が発生した後に、亡くなった方の財産よりも債務の方が多かったことが判明した場合】

● 被相続人が亡くなってから3か月以内に

● 『相続放棄』という手続きを行えば、

● 相続人の方は亡くなった方の債務(借金)を背負うことは無いのですが・・・

この相続放棄をする前に、

● ちょこちょこと亡くなった方の財産を引き出して

● 自分のモノにしていた場合には、

財産を引き出した相続人の方は、

● この相続放棄という制度が使えなくなり、

● 財産額を超える債務を背負うことになります。

(他の相続人(相続発生後の3か月以内に預金等を引き出していない相続人)は問題無く相続放棄が出来る)

亡くなった方の預金を引き出す際には、これまで説明してきました事を踏まえ

● 単独で勝手に行うと相続争いに発展する

● 後に故人の債務の方が財産よりも多いと分かった時に、相続放棄が出来ない

これらのリスクがあるということを理解した上で、慎重に引き出しを検討して頂ければと思います。

また、『遺産分割が纏まり相続税の申告・納税を行う際』には

「被相続人から貰った財産から相続税を払ってはいけない」ということは一切ありません。

『亡くなった方の預金を相続人間で分ける際』には、

● 例えば、相続財産を取り敢えず長男の口座に集めてから、

● 他の相続人に預金を分けたとしても、

● 振り込んだ金額が遺産分割協議で決めた金額(割合)と同じであれば

「それは贈与だ!」と税務署から言われることは無いので、安心して頂ければと思います。