銀行口座が凍結された場合に必要な書類や手続き方法は?相続手続きをスムーズに進める【法定相続情報一覧図】も併せて解説!

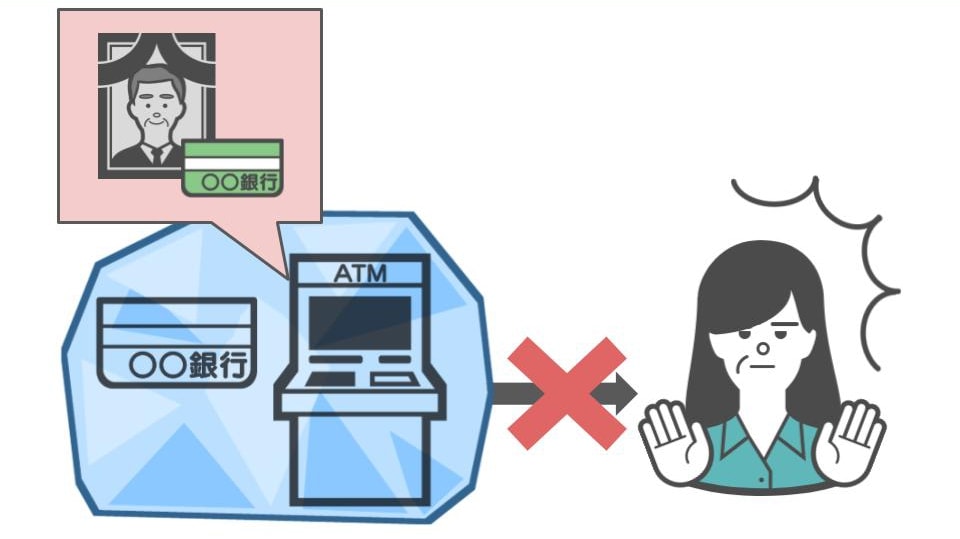

銀行は預金者に相続が発生すると、預金者の口座を凍結します。

ですので家族に相続が発生した場合に、その方の預金口座が凍結されて「お金を引き出せなくなってしまう!」というのは、皆さんよくご存じだと思います。

ですので皆さん、「親が亡くなったら、預金口座を凍結されてしまってお葬式費用を工面できない・・・」と考えられて、親御さんが亡くなられる前に、口座からお金を引き出される方も多いでしょう。

ちなみに、「お葬式費用に充てるために、親が亡くなる前に引き出したお金」に関しては、

相続税の申告の際に【ある注意】が必要となります。詳しい話はこちらの記事で解説しておりますので、是非ご覧になってみて下さい。

目次

【この記事内容を動画で見る】

この記事と同じ内容を、【動画】でも観て頂けます。

記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

①口座の凍結を不安に思う必要はない

冒頭のお話の様に、『親が亡くなった後のお金の工面(預金凍結のリスク)』について、不安に思われている方は非常に多いのですが、

・亡くなる直前に〝慌ててお金を引き出す〟なんて事をしなくても、ご家族が亡くなったことを皆さんが銀行に黙っていれば、

・銀行というのはその事実を知らないままなんです。

ただし、

● 亡くなったのがその地域で有名な方であるとか、

● たまたま銀行員がお葬式をしてるのを見かけたとか、そんな場合は、黙っていても凍結される可能性はありますね。

ですが通常の場合、こちらが言わなければ銀行側も知らないままなので、ご家族が亡くなる前から、「口座が凍結されたらどうしよう」と、そう深刻に悩まれる必要はありません。

②敢えて口座を凍結させる

ですが、実は口座を凍結した方が良い場合があります。それは相続人の中に『お金にガメつい人』がいる場合です。

仮にその人が、 亡くなった方が持っていたキャッシュカードの暗証番号を知っていたり、 通帳・印鑑を持っていたりしましたら、『勝手にお金を使い込んでしまう』ということも十分にあり得ますよね。

ですので、もしも皆さんの家族の中で『お金にガメつい人』がいる場合には、

敢えて家族が亡くなったことを銀行に伝えて、 他の相続人が勝手にお金を引き出す事ができないように口座を凍結して貰う、

こういった対策を取ることも必要かと思います。

さて前置きが長くなりましたが、

● 「口座の凍結」を不安に思っていらっしゃる方については、

先程言ったように皆さんが銀行に言わなければ、亡くなった方の口座が凍結される事はありませんので安心して下さい。

しかし、

● たまたま銀行が亡くなった方のことを把握して、口座を凍結されてしまうこともありますし、

● 敢えて銀行に家族が亡くなったことを伝えて、口座を凍結した方が良いこともあります。

ですのでここからは、そうやって凍結をした・凍結されてしまった口座の(相続)解除方法についてお話ししていきます。

③口座凍結の解除方法

①凍結解除に必要な書類

これは金融機関によって微妙に違っていますので、今回は代表的なものだけ紹介します。

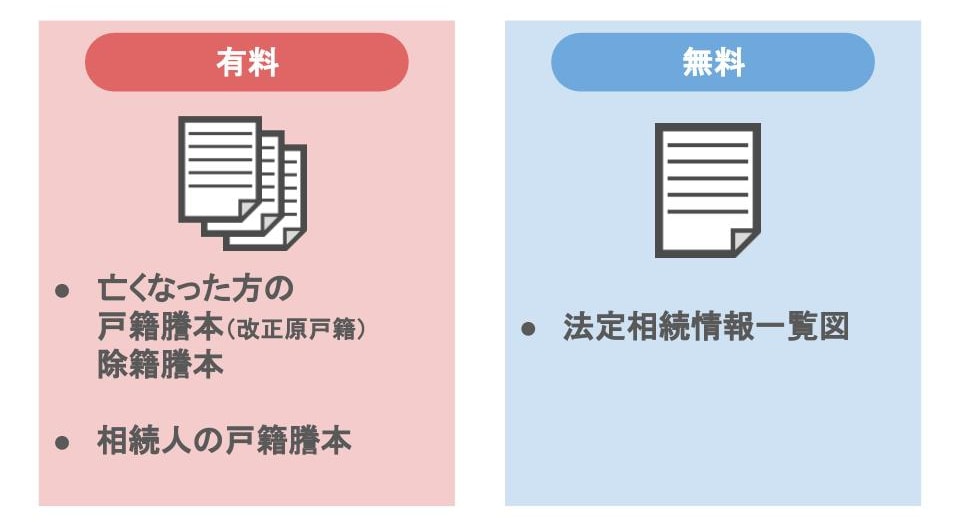

● 「亡くなった方の」生まれてから死亡するまでの戸籍謄本(改正原戸籍)・除籍謄本

● 「相続人の方の」戸籍謄本

この2つは、後で解説します【法定相続情報一覧図】の写しでも、代用できる場合があります。

そして、

● 遺言書(あれば)

● 遺産分割協議書(遺言書がない場合)

● 相続人の印鑑証明書

こういった書類が必要になります。

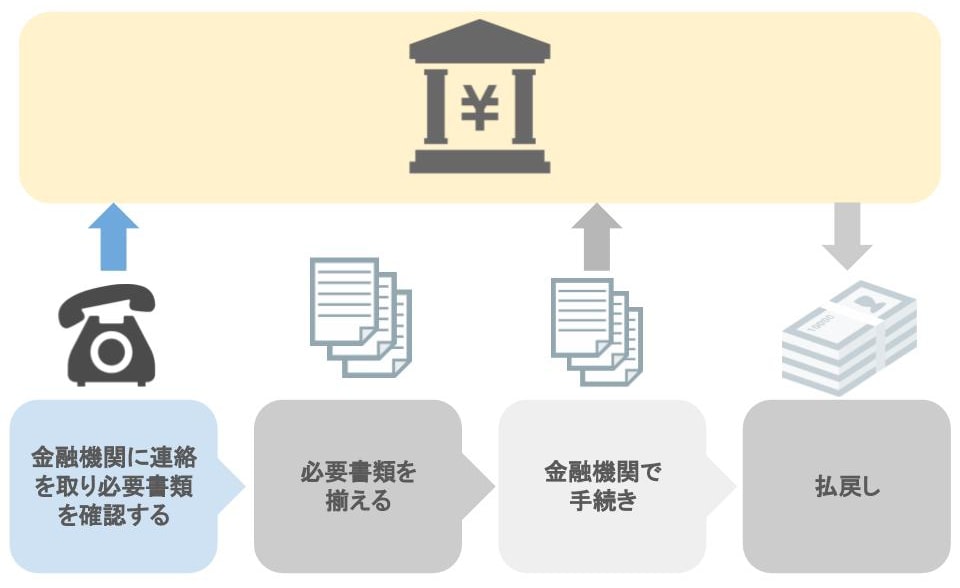

②具体的な凍結解除方法

口座の凍結解除をする場合には、

● 亡くなった方の口座がある金融機関に連絡をる

● 先程の書類の他に、必要な書類や申請用紙はあるのか確認

● 必要があればそれらも揃えます。

③要書類を金融機関に提出

必要書類を金融機関に提出して、手続きをします。

④払い戻しを受ける

金融機関側の処理が終われば、口座の凍結は解除されて、亡くなった方の預金の払戻しを受ける事が出来ます。

どうでしょう。

こうやって見てみると、そんなに難しそうな感じはしないですよね。

ですが、

● 金融機関毎に申請用紙の書式や手続きが異なりますので、

● 必ず金融機関のHPで調べたり、連絡を取ってから手続きを進めてください。

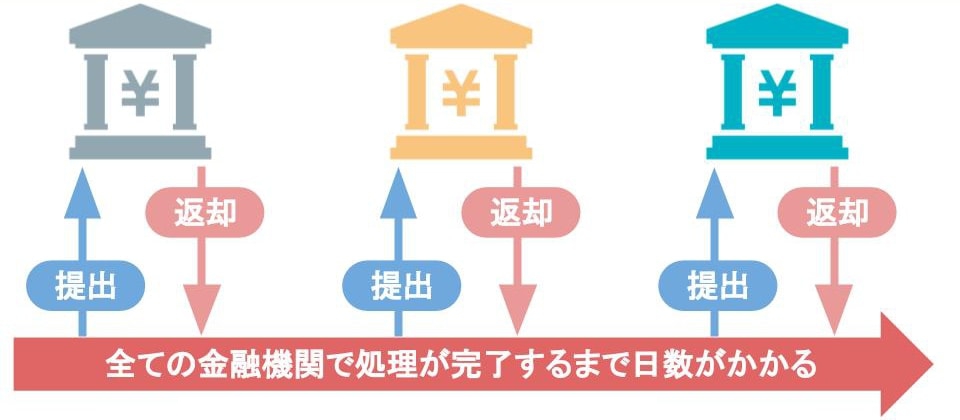

ちなみに、凍結解除の手続きというのは、書類を提出した後、処理されるまである程度の日数が掛かります。

ですので複数の預金口座があるという場合は、効率よく手続きを行う必要があるのですが・・・

そこで、先程少し紹介した、【法定相続情報一覧図】が出てきます。

これがあれば、相続における手続きがある程度簡略化されるので、是非皆さんに知っておいて頂きたいと思います。

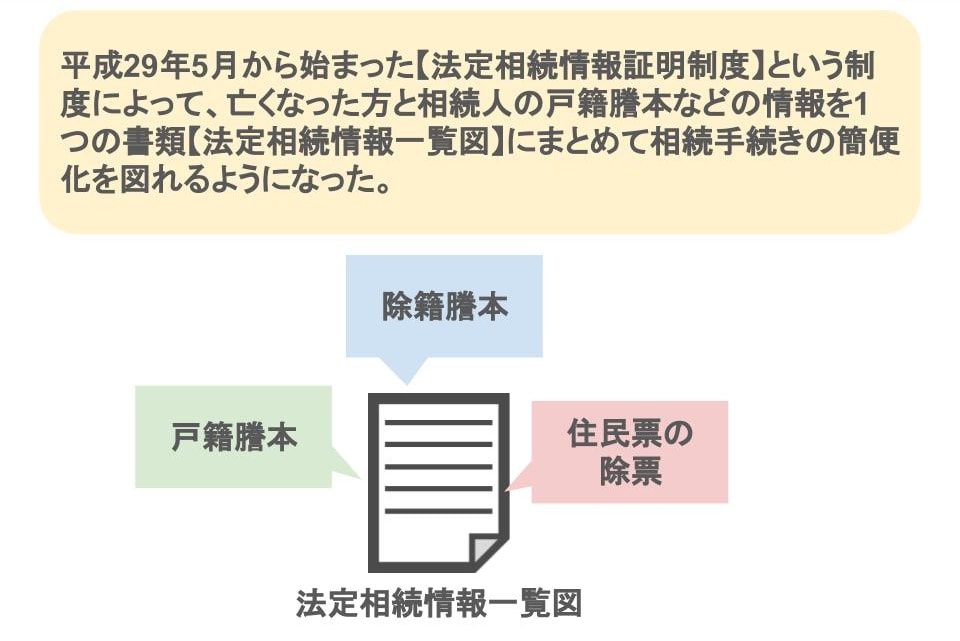

④法定相続情報一覧図とは

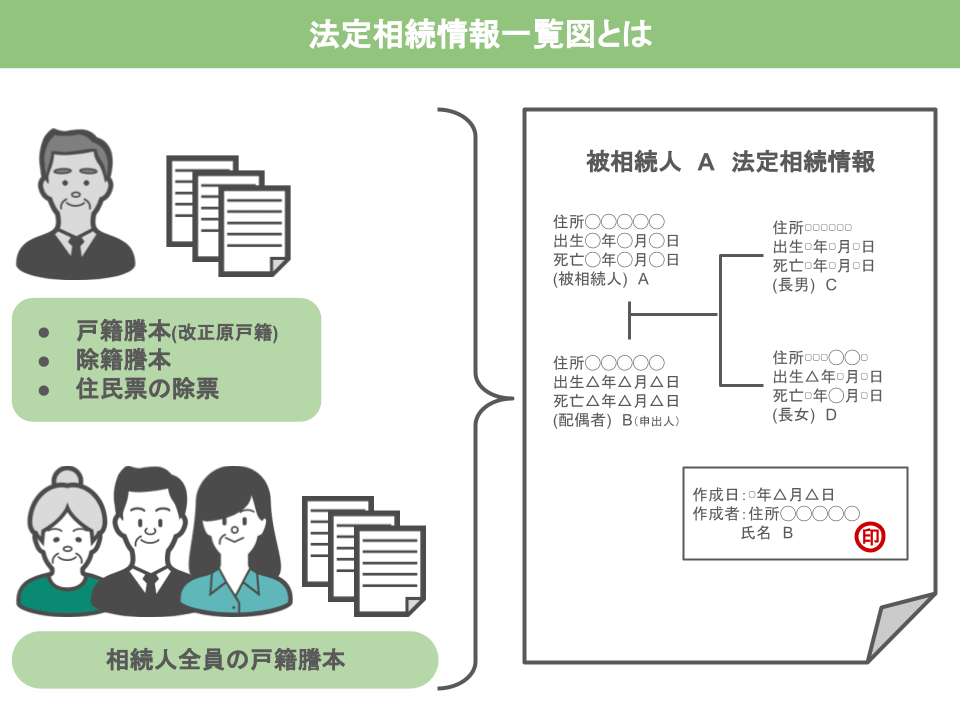

まず、この法定相続情報一覧図というのは、

【法定相続情報証明制度】という制度によって、相続手続きの簡便化を図る目的で、平成29年の5月から始まりました。

【法定相続情報一覧図】というのは、

● 亡くなった方の戸籍謄本や除籍謄本

● 相続人の戸籍謄本などの情報を、

● 1つの書類にまとめたものです。

この【法定相続情報一覧図】によってどれくらい簡易化されるのか、先ほどの凍結解除の手順もおさらいしつつお話しますと・・・

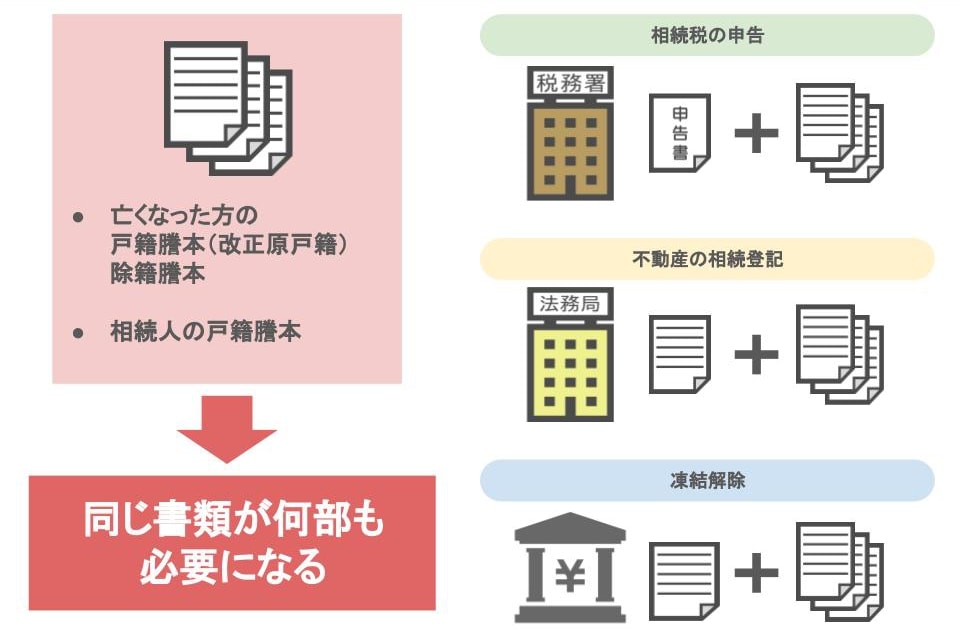

相続の手続きにおいては亡くなった方の、

● 【法定相続情報一覧図】戸籍謄本(改正原戸籍)、除籍謄本

● 相続人の戸籍謄本などが必要不可欠です。

そしてこれらの書類を、

● 税務署への相続税申告の時、

● 不動産の相続登記の時、

● 預金の凍結解除を行う際に、金融機関に出す時、

こういった様々なシーンで、書類を出す先ごとに、同じモノ、しかも原本を、何部も用意する必要があるのです。

その上、戸籍謄本などは一部発行するだけでも450円もしますから、これを

● 提出先の数だけ

● 亡くなった方と相続人全員分を取る

となると、結構な出費になってしまいます。

口座凍結解除の手続きの場合ですと、戸籍謄本を提出しても、手続きが終われば原本を返してくれますから、

謄本の費用を抑えたいのであれば、返却された謄本を使って次の銀行で手続きをすればいいのですが・・・

これらの手続きには一件一件時間が掛かりますから、その都度返却を待って、全ての口座の凍結を解除しようとすれば、相当な日数が掛かることになります。

そこで出てくるのが【法定相続情報一覧図】なのですが、

これは戸籍謄本と違って、原本だけではなく、写しでも、キチンと正式な手続きが完了出来ます。

しかもこの【法定相続情報一覧図】は、

● 一度作成してしまえば、相続人の戸籍が変わるまで、

● その写しを無料で、何部でも発行可能です。

今後は手数料が掛かったりする場合もあるかもしれませんが、今のところは無料ですので、作っておいて損はないと思います。

⑤法定相続情報一覧図の発行方法

では、この法定相続情報一覧図を、どうやって発行するのかの手順を簡単にお話をします。

①戸籍関係の書類を取得

● 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(改正原戸籍)及び除籍謄本

● 亡くなった方の住民票の除票

● 相続人全員の戸籍謄本を取得します

(戸籍謄本・・・それぞれの本籍地の市役所で取得)

(住民票の除票・・・住所地の市役所で取得)

②【法定相続情報一覧図】を作成

集めた書類を元に、下の画像の様に【法定相続情報一覧図】を自分で作成

(法務局のHPで詳しい様式が掲載されています)

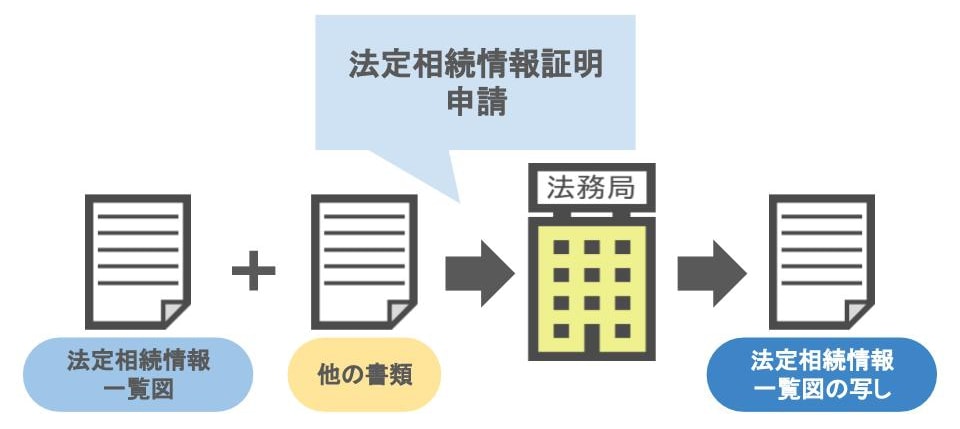

③「法定相続情報証明」の申請

完成した法定相続情報一覧図と他の必要書類を持って法務局に行き、「法定相続情報証明」の申請をします。

④【法定相続情報一覧図】の写しを発行

法務局で、必要な枚数分の【法定相続情報一覧図】の写しを発行して貰う

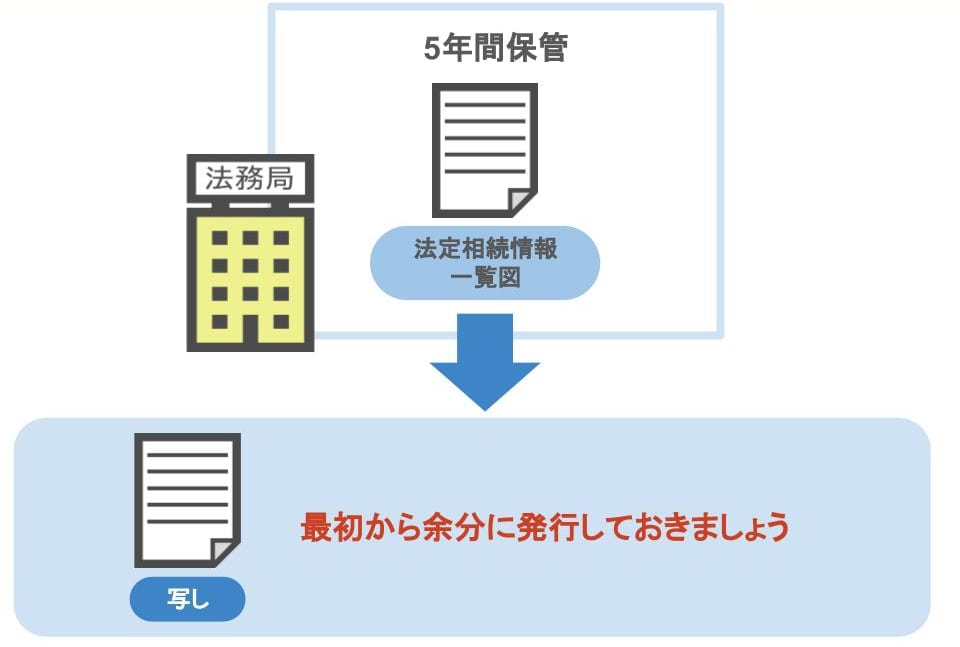

● 【法定相続情報一覧図】は法務局で5年間保管され、発行も無料ですが、

必要になった都度毎に発行するのも手間ですから、

● 最初に必要な枚数分より、少し多めに発行しておくことをオススメします。

⑥やはり日頃からのコミュニケーションが大事

では最後に、いざ相続が起こってしまった際に慌てなく済む様に、日頃から皆さんに心掛けておいて頂きたい事があります。

相続が発生して慌ただしいなか、様々な書類を揃えるのは本当に大変です。

しかも親と同居していない場合には、「親の取引金融機関がどこだったか・・・」こういうことも分からない場合が少なくないですから、

事前に、

● 取引金融機関はどこか、

● 届出印鑑や、キャッシュカードはどこにしまっているのか

こういったことも確認しておくことが肝要です。

親が病気などを患うと、このような事は更に聞きにくくなりますので、

● 親と日頃からマメに接して、

● コミュニケーションを取っておく、

こういったことが大事なんですね。