【保存版】相続が発生した際に相続人が公共機関や金融機関で集めなくてはいけない書類

家族に相続が発生した際に、多くの方が直面する問題の一つとして、『相続税の申告手続きには一体どの様な書類が必要なのか?』というモノがあります。

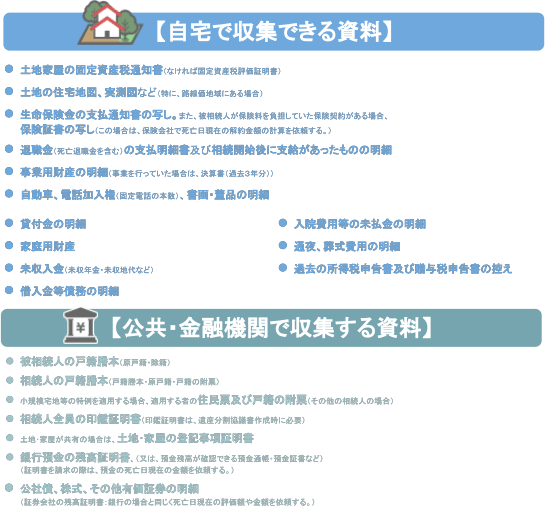

『相続税の申告手続きを行う為に必要な書類』に関しては、

● 亡くなった方の自宅で集めることが出来る書類、

● 公共機関や金融機関で取得しなければいけない書類に分かれており、

前回の記事では『亡くなった方の自宅で集めることが出来る書類とその集め方』について詳しく解説をしました。

ですので今回は、相続が発生した際に『相続人が公共機関や金融機関で取得しなければいけない書類とその集め方』についてお話をして行きます。

具体的な内容としては、

①市区町村役場で集める書類

②法務局で集める書類

③医療保険機関で集める書類

④銀行で集める書類

⑤証券会社で集める書類

⑥保険会社で集める書類

➆年金事務所で集める書類

⑧老人ホームで集める書類

集める順番においても、基本的に上記の①から順番に進めればスムーズに書類が集まります。

目次

【この記事の内容を動画で見る】

この記事と同じ内容を、【動画】でも見て頂けます。

記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

①市区町村役場で集める書類

➊相続人全員の戸籍謄本

❷被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍

➌戸籍の附票の写し

➍被相続人の住民票の除票

➎印鑑登録証明書

❻土地・家屋課税台帳(名寄帳)

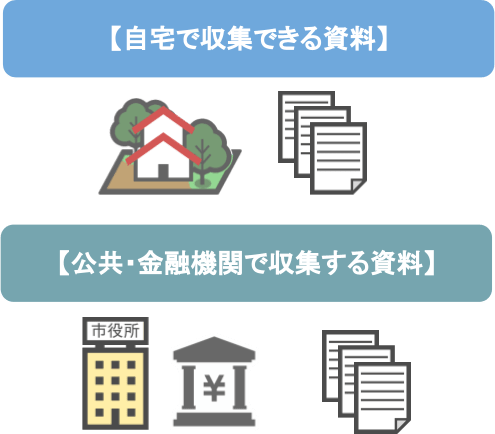

市区町村役場で集める書類は多岐にわたるのですが、まず始めに相続人の方に集めて頂きたいのが、『戸籍関係』の書類です。

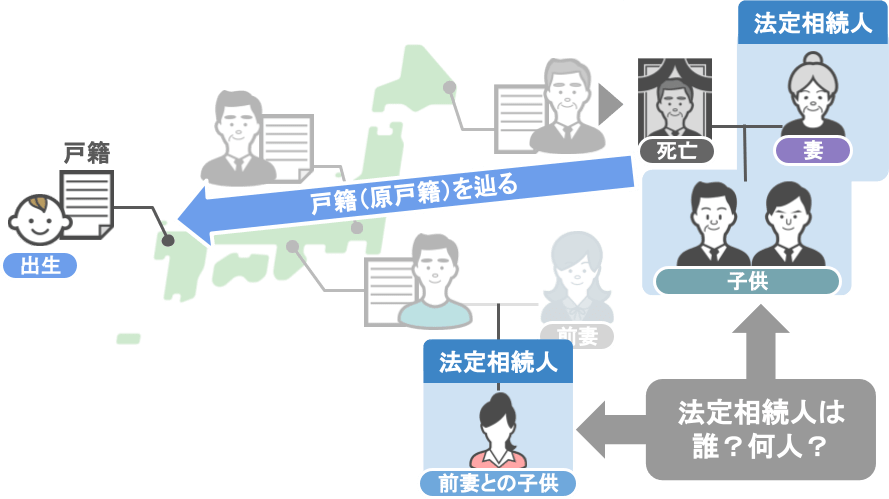

相続の手続きを行う場合、「亡くなった方の法定相続人は誰か?」「何人いるのか?」という部分を確定させるために、『被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍情報』が必要になります。

その為に必要なのが、

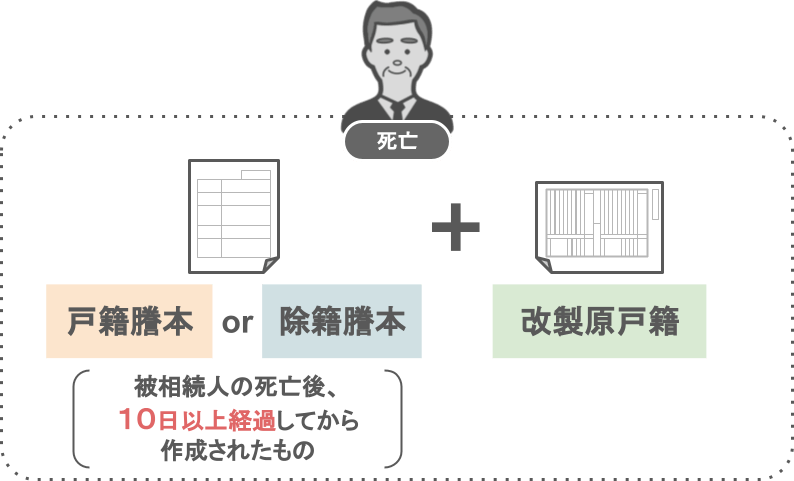

●亡くなった方の『戸籍謄本』や『除籍謄本』(被相続人の死亡後10日以上経過してから作成されたもの)、

●『改製原戸籍』、これら書類となります。

各書類について順番に見ていきましょう。

【被相続人の戸籍謄本が必要な家庭】

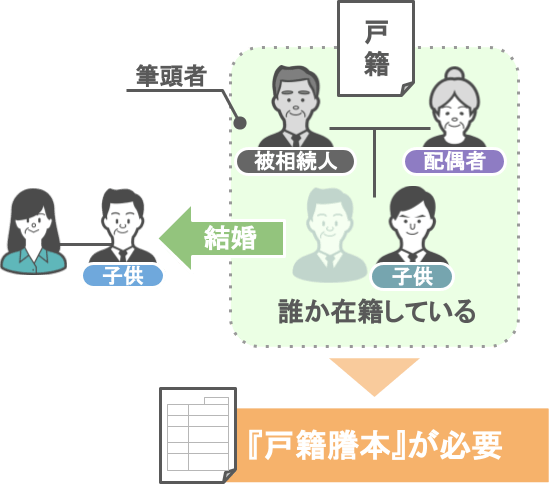

亡くなった方が在籍している戸籍に、配偶者や未婚の子供も在籍している場合は、現在の本籍地がある市役所で『戸籍謄本』の取得が必要となります。

【被相続人の除籍謄本が必要な家庭】

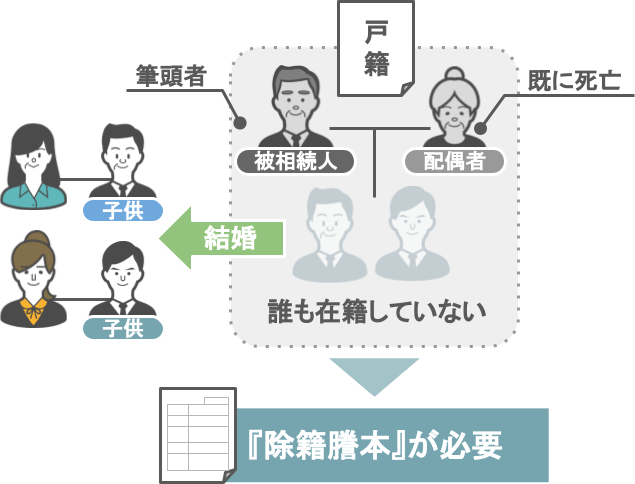

亡くなった方が既に配偶者を亡くされており、子供達も結婚して戸籍を抜け、その戸籍には誰も在籍している人がいない場合は、現在の本籍地がある市役所で『除籍謄本』の取得が必要となります。

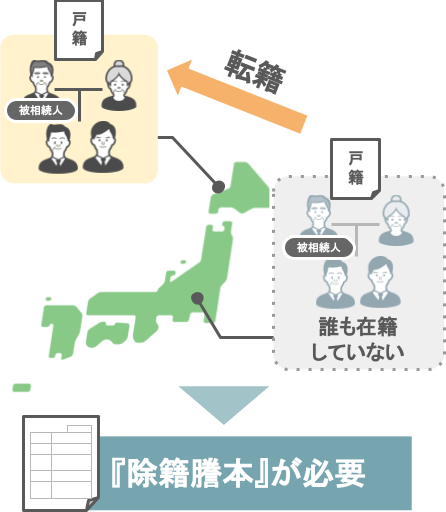

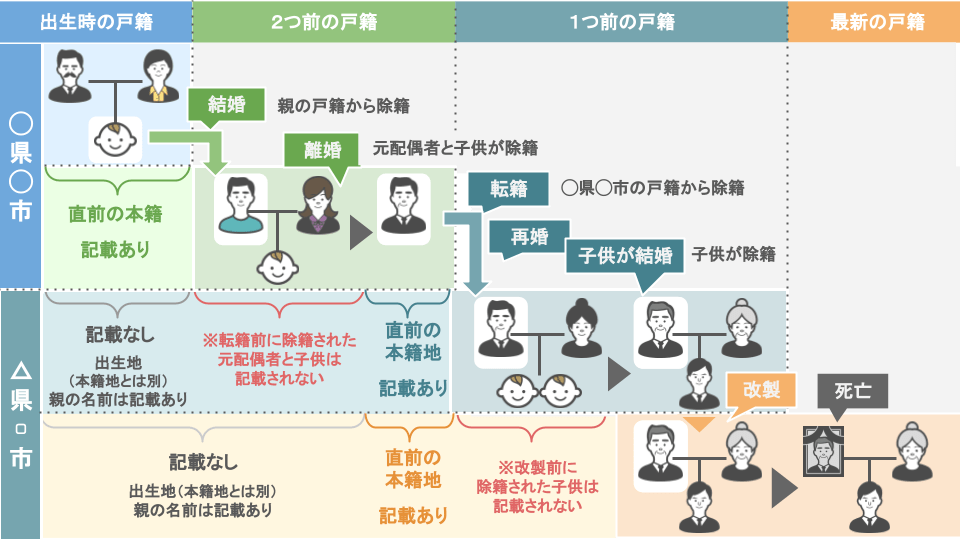

【被相続人が過去に本籍地を転籍していた場合】

現在の本籍地とは異なる地域に本籍を置いていたことがある場合、転籍前の情報(出生時の本籍地や兄弟姉妹、離婚した前配偶者の籍に入った子供など)は『現在の本籍地の戸籍謄本』に記載されていません。

ですので、相続人を確定させるために、転籍前の市役所で被相続人の『除籍謄本』を取得する必要があります。

【亡くなった方の改正原戸籍が必要な家庭】

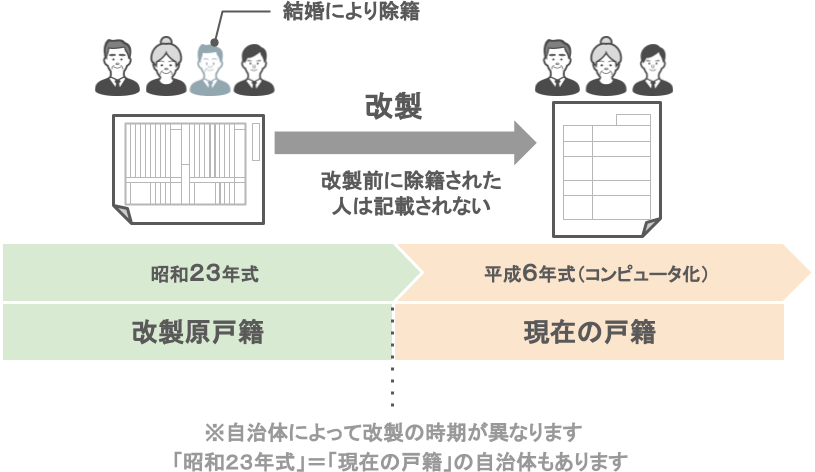

亡くなった方が平成6年以前に生まれている場合は『改正原戸籍』も取得する必要があります。

なぜなら戸籍謄本というのは、これまで法改正により何度か記載様式(記載項目)が変わっており、

● 平成6年よりも前の古い戸籍情報(例:平成6年よりも前に故人が行った「認知」・「養子縁組」・「離婚」、それに「出生時の本籍地情報」や「戸籍から抜けた兄弟姉妹の情報」など)については、

● 平成6年以降の最新の戸籍謄本(除籍謄本)には記載されていません。

ですので、被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍情報を集める場合、『戸籍(除籍)謄本』に引き継がれていない古い情報は、『改製原戸籍』で取得する必要があるんです。

ここまでが、亡くなった方に必要な戸籍関係の書類となります。

【相続人の戸籍関係の書類について】

相続手続きには相続人の戸籍関係の書類も必要なのですが、相続人の場合は出生まで遡る必要はなく、『現在の戸籍謄本』だけで結構です。

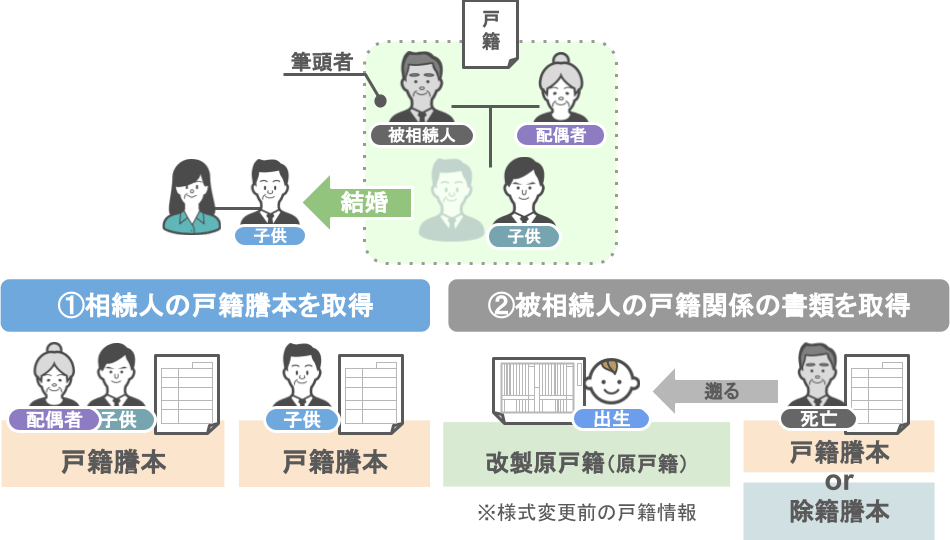

では「亡くなった方とその相続人の戸籍関係の書類はどのような手順で集めれば良いのか?」というと、オススメの順番としては、

➊相続人の方の戸籍謄本を取得

❷被相続人の方の戸籍関係の書類を取得という順番です。

なぜ相続人のかたの戸籍謄本の取得が先なのかというと、亡くなった方の戸籍関係の書類を請求する為には、相続人の戸籍謄本が必要になるからです。

では、各書類の取得方法について順番に見ていきましょう。

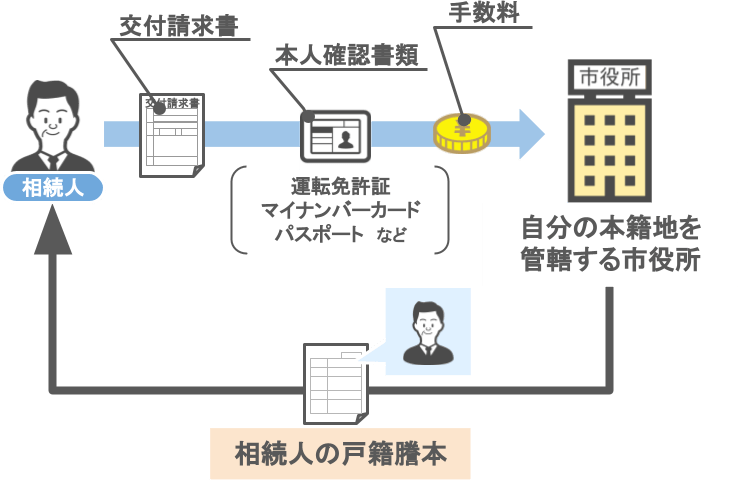

➊相続人全員の戸籍謄本

【手続きの流れ】

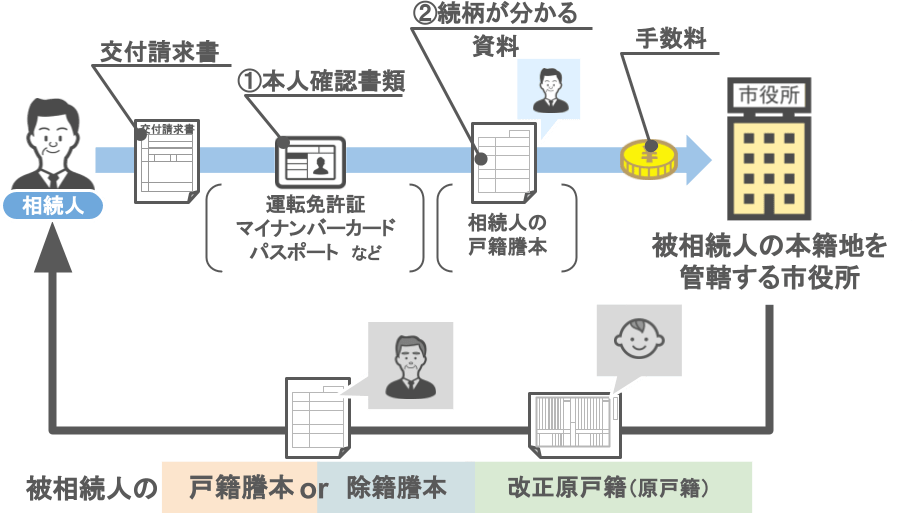

● 自分の本籍地にある市役所の窓口に出向き(遠方の場合は郵送で手続可能)

● 交付請求書に必要な項目を記入

● 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート)を提出

● 手数料支払い、以上の手続きが完了すれば、『戸籍謄本』を取得する事が出来ます。(※各市区町村役場によって手続き方法が異なる可能性がありますので、手続き前に役所のHPをご確認下さい。)

【交付請求書記入時の注意】

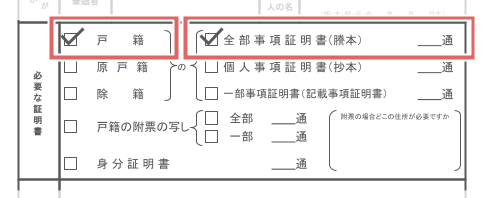

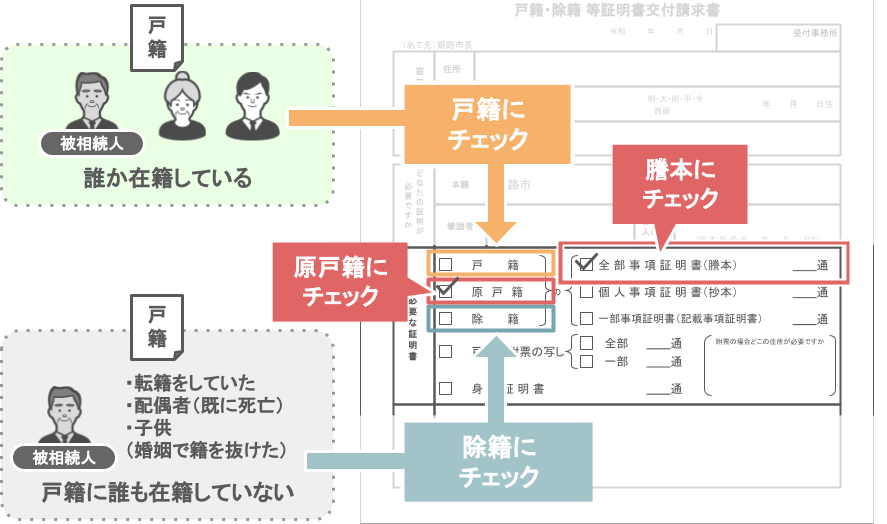

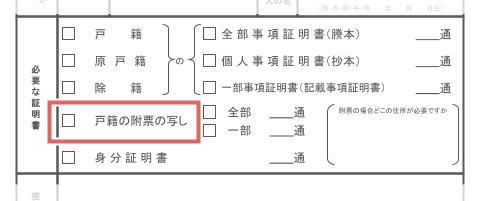

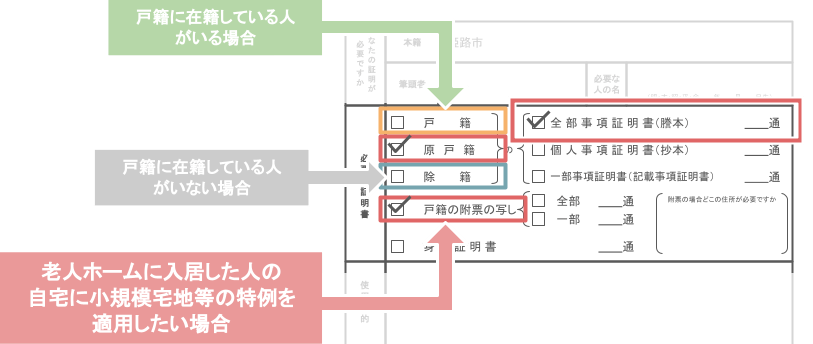

交付請求書の『必要な証明書』欄を記入する際に、『全部事項証明書(謄本)』『個人事項証明書(抄本)』のチェック欄があるので、

『全部事項証明書(謄本)』にチェックを入れて申請をして下さい。(※画像は姫路市の窓口用のものです。各市区町村により様式が異なります。遠方の場合は、各市区町村のHPから交付請求書をダウンロードできます。)

※『戸籍の附票の写し 全部』が必要な場合もありますので、後述の【❸戸籍費の附票の写し】を参照してください。

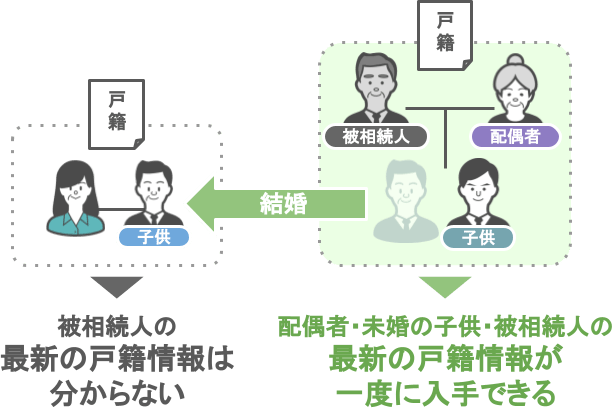

ちなみにですが、『結婚して親の籍を出た方の場合』、

自分の戸籍謄本を見ても亡くなった親の最新の戸籍情報はわかりません。

ですが、『被相続人の配偶者や未婚の子供の場合』、

亡くなった方と同じ戸籍に在籍しているので、自分の『戸籍謄本』を取得すれば、自分達(配偶者・未婚の子)と亡くなった方全員の『最新の戸籍情報』を一度に入手することが出来ます。(※被相続人と同じ戸籍に在籍している方は、死亡届提出後、10日以上経過してから『戸籍謄本』の交付請求をしてください。)

必要となる戸籍関係書類の枚数については、

● 被相続人の戸籍状況(何度も転籍しているなど)や、

● 亡くなった方の持っていた財産の種類・数、

これらの要素により、「いくつの公共機関、金融機関に『相続人の戸籍謄本』を提出しないといけないのか」という所が変わってきます。

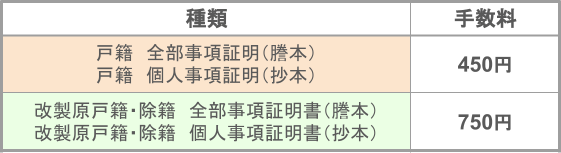

そして、各証明書の発行手数料は、

● 戸籍謄本:1通450円

● 除籍謄本・改製原戸籍:1通750円となっているので、

戸籍関係の書類の請求枚数が増えれば増える程、相続人の方の負担は大きくなってしまいます。

そこでオススメしたいのが、次の章でお話する『法定相続情報一覧図』です。

●『法定相続情報一覧図』作成し、

● 法務局で保管手続きを行い、

●『法定相続情報一覧図の写し』を取得、

これらの手続きを踏むことで、『戸籍謄本』などの必要枚数をグッと抑えることが出来きます。

さて、ここまでで『➊相続人本人の戸籍謄本』を取得することが出来ました。

次は、被相続人の方の本籍地にある市役所で戸籍関係の書類を請求します。

❷被相続人の戸籍謄本や除籍謄本・改正原戸籍

【必要書類】

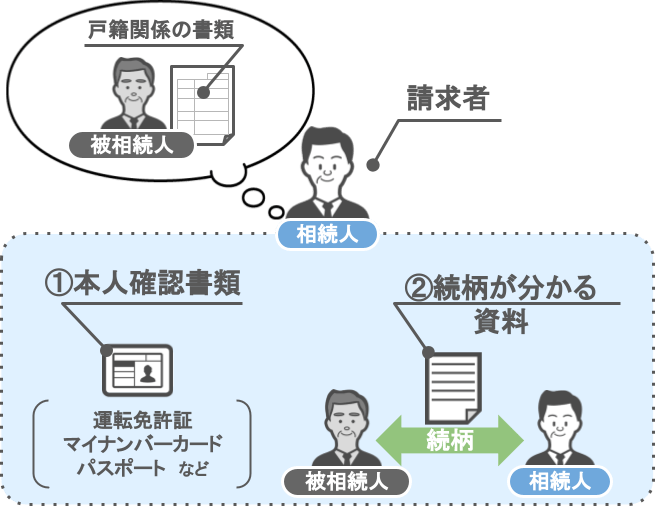

被相続人の方の戸籍関係の書類を請求する場合には、資料が2つ必要です。

①請求者本人の確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート)、

②被相続人との続柄がわかる資料

【手続きの流れ】

● 交付請求書に必要な項目を記入(遠方の場合は郵送で手続可能)

● ①請求者本人の確認書類と共に、②被相続人との続柄がわかる資料(➊で取得した相続人の『戸籍謄本』)を提出

● 手数料を支払う

以上の手続きを踏めば、無事に被相続人の戸籍関係の書類を取得する事ができます。

※各市区町村役場によって手続き方法が異なる可能性がありますので、手続き前に役所のHPをご確認下さい。

【交付請求書記入時の注意】

『戸籍謄本』が必要な場合:

被相続人の方が在籍している戸籍に、配偶者や子供などが在籍している場合、【➊相続人全員の戸籍謄本】にて入手済みですので、改めて取得する必要はありません。

『除籍謄本』が必要な場合:

● 被相続人の方が過去に転籍をしていた、

● 既に配偶者が死亡しており、子供達も結婚して戸籍を抜け、その戸籍には誰も在籍している人がいない、

このような場合には『除籍謄本』にチェックをいれてください。

『原戸籍(改正原戸籍)』が必要な場合:

亡くなった方が平成6年以前に生まれている場合には『原戸籍』にチェックをいれてください。

市区町村によって、コンピューター管理に移行した時期が異なるので、現在の本籍地や過去の本籍地から被相続人の戸籍謄本や除籍謄本を取り寄せる度に、『改正原戸籍』も併せて取り寄せるようにしてください。

これら3つの書類は、『抄本』ではなく『謄本』を取得する様にしておいて下さい。

※『戸籍の附票の写し 全部』が必要な場合もありますので、後述の【❸戸籍費の附票の写し】を参照してください。

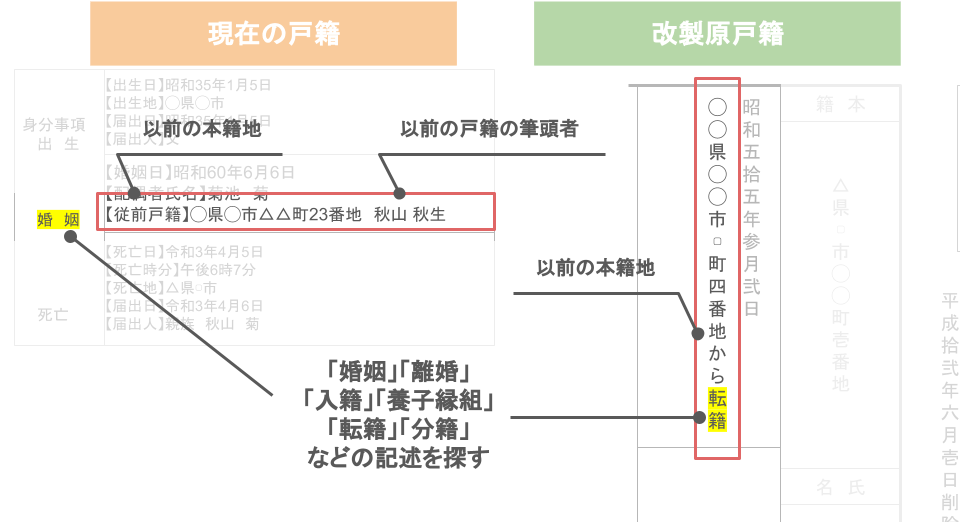

【亡くなった方が過去に転籍をしている場合】

● 被相続人の方が、出生~死亡するまでの間に『婚姻・離婚・養子縁組・転籍・分籍』などにより、本籍地が変わっている場合、

● 一回の手続では全ての戸籍情報を取得することができない事が殆どです。

このような場合、

● 今回取得できた謄本に記載されている『従前戸籍』『従前本籍』部分を確認し、

●『前の本籍地』の市役所で手続きを行い、『除籍謄本』『原戸籍』を取り寄せて下さい。

被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍の取得手続きに関しては、また別の記事で詳しく解説したいと思います。

❸戸籍の附票の写し

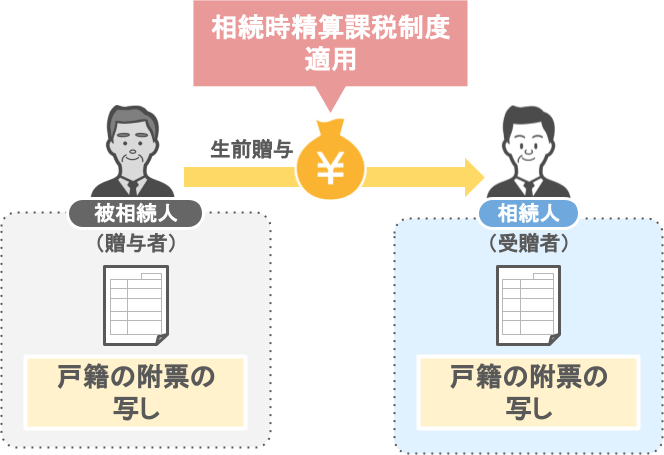

交付請求書にある『戸籍の附票の写し』というのは、戸籍に記載されている人達のこれまでの「住民票の移り変わり」を記録したもので、この『戸籍の附票の写し』の取得が必要な方は、主に次の2つのパターンに限定されます。

● 【被相続人と相続人の間で『相続時精算課税制度』を使っている場合】

● 【被相続人が老人ホーム入居しており、『小規模宅地等の特例』を使う場合】

各パターンについて順番に見ていきましょう

【被相続人と相続人の間で『相続時精算課税制度』を使っている場合】

この場合、贈与者(被相続人)と受贈者(相続人)両者の『戸籍の附票の写し』を取得する必要があります。

【被相続人が老人ホーム入居しており、『小規模宅地等の特例』を使う場合】

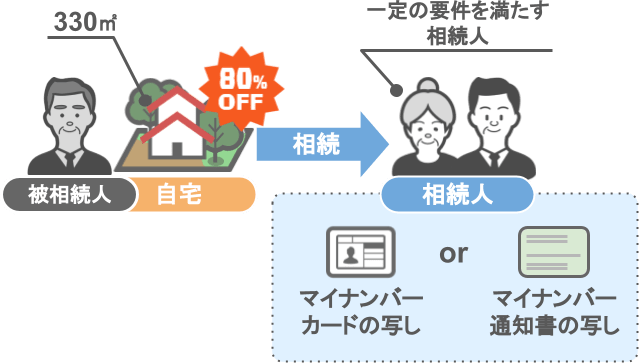

『小規模宅地等の特例とは』

● 亡くなった方が実際に住んでいた土地であれば、

● 一定の要件を満たす相続人が相続した場合、

● その土地の330㎡までを80%引きの価格で相続しても良い

というお得な特例。

相続税の申告時に『小規模宅地等の特例』を適用したい場合、被相続人の方が最後に住んでいた場所によって必要書類が異なります。

被相続人が自宅に住んでいた場合:

『小規模宅地等の特例』を使う為に必要となる書類は、相続人の方のマイナンバーカードの写し(通知書の写し)のみとなります。

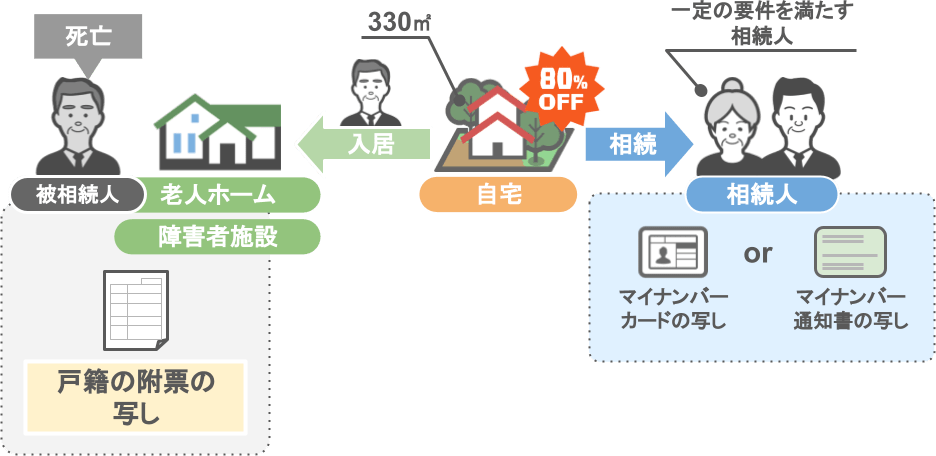

被相続人の方が生前に『老人ホーム』や『障害者施設』に入居していた場合:

● 相続人のマイナンバーカードの写し(通知書の写し)

● 被相続人の方の『戸籍の附票の写し』が必要。(※老人ホームの施設に入居する際は、基本的に施設に住民票を移すのが一般的)

ですので、これらの条件に当て嵌まるという方は、『戸籍謄本』や『改製原戸籍』と併せて『戸籍の附票の写し』を請求しておいて下さい。

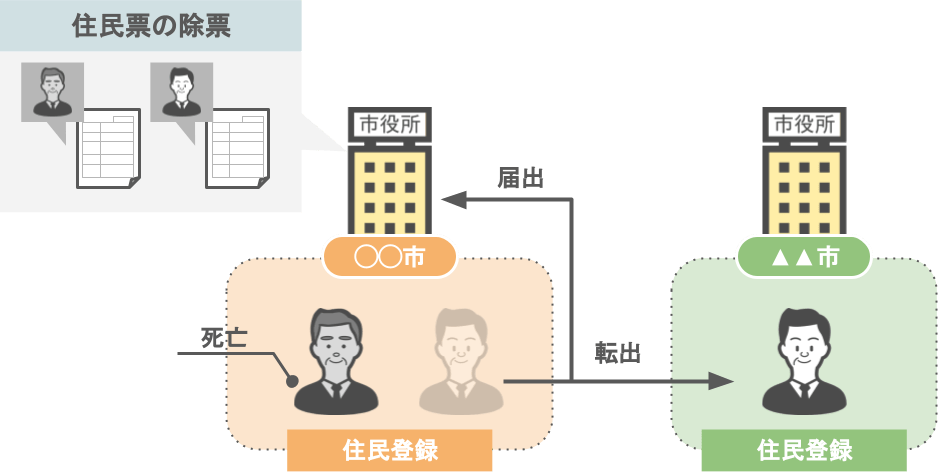

➍被相続人の住民票の除票

『住民票の除票とは』

● 市区町村役場で住民登録をしていた方が、

● 転出届を提出したり、死亡したといった理由で、住民登録から除かれたもの

【被相続人の『住民票の除票』が必要な場合】

『法定相続情報一覧図』を作成する際に必要となります。

※相続人の『住民票』に関しては、各自のマイナンバーカード(通知書)を見れば最新の住所地が把握出来ますので、取得する必要はありません。

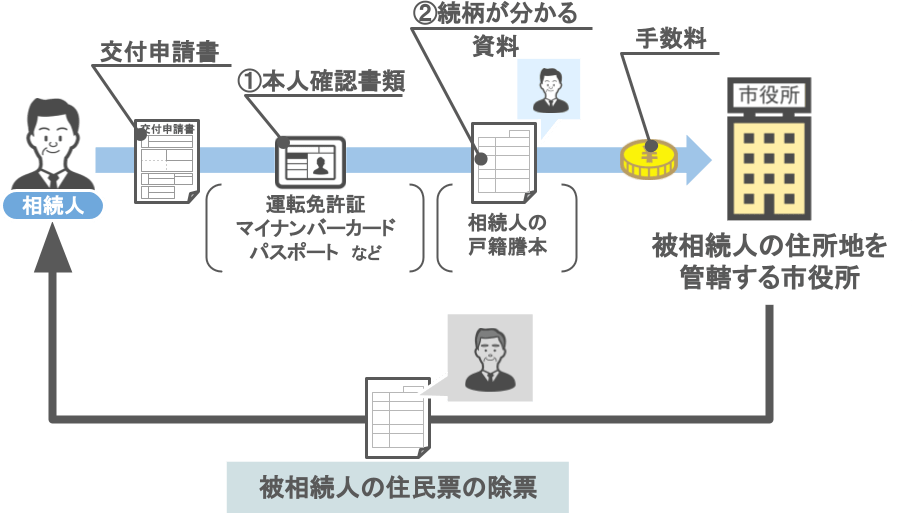

【住民票の除票を請求する場所】

『被相続人が最後に住民票を置いていた住所地の市区町村役場』で取得することが可能です。

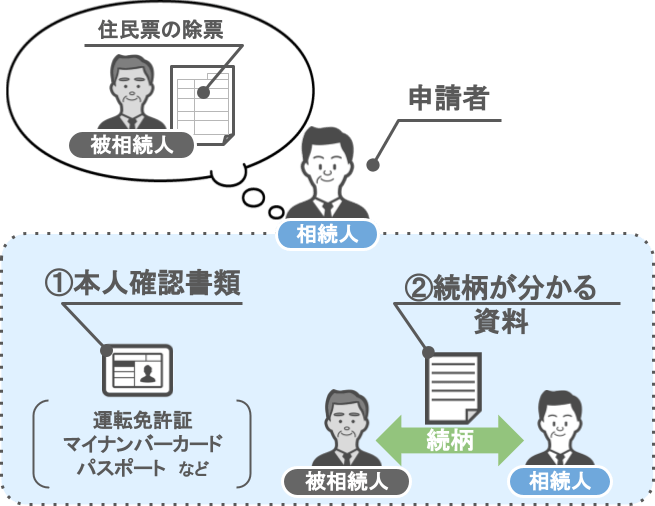

【必要書類】

①申請者本人の確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート)と、

②被相続人との続柄がわかる資料

【手続きの流れ】

● 交付申請書に必要な項目を記入し、

● 申請者本人の確認書類と共に、②被相続人との続柄がわかる資料(➊で取得した相続人の『戸籍謄本』)を提出

● 手数料を支払い

以上の手続きを踏むことで『住民票の除票』を取得できます。

※各市区町村役場によって手続き方法が異なる可能性がありますので、手続き前に役所のHPをご確認下さい。

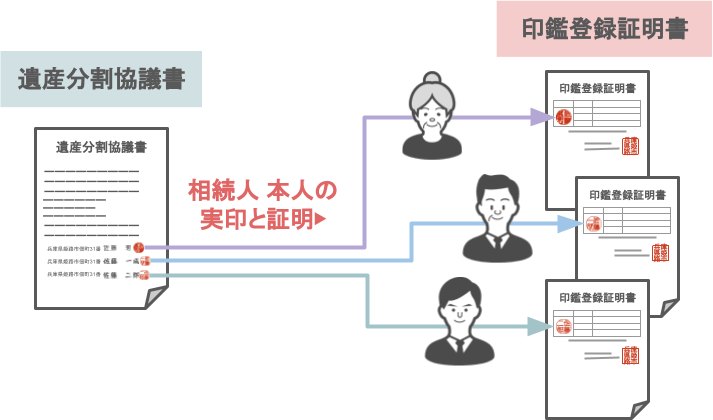

➎印鑑登録証明書

相続発生後に『遺産分割協議』を行い、『遺産分割協議書』を作成する家庭においては、

市役所で『印鑑登録証明書』を申請しておく必要があります。

『遺産分割協議書』は相続手続きにおいて重要な書類なので、真偽を証明するために

● 全相続人が『遺産分割協議書』に署名と実印の押印し、

● 全相続人の『印鑑登録証明書』を添付して、

● 押印した実印が本当に相続人本人の物か、『遺産分割協議書』が本物かどうかを証明します。

【印鑑登録証明書が必要のない人物】

● 被相続人の方の『印鑑登録証明書』は必要ありません

●『遺産分割協議書』を作成する必要のない家庭も『印鑑登録証明書』は必要ありません。

(※相続人が1人、遺言書通りに財産を分ける家庭)

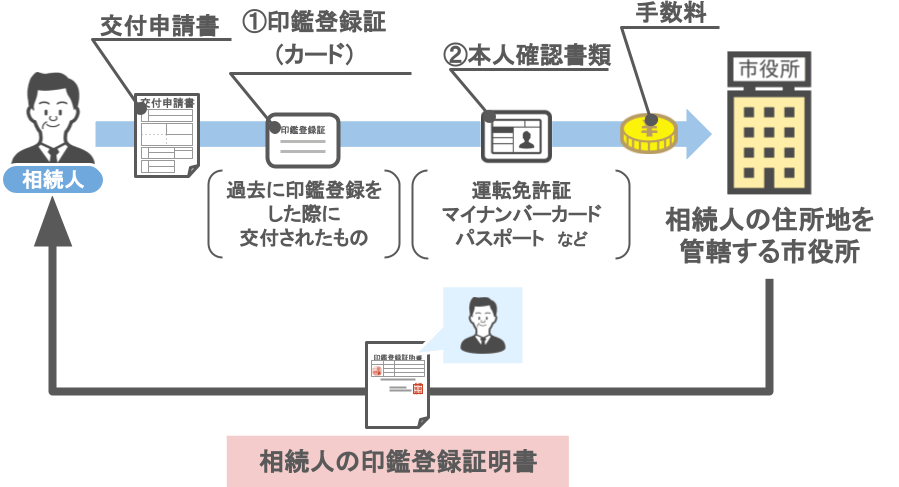

【印鑑登録証明書を取得する場所】

相続人が現在住民票を置いている住所地の市区町村役場で取得することが可能です。

※コンビニ交付を行っている自治体もあります(交付にはマイナンバーカードが必要です)。

【手続きの流れ】

● 窓口で交付申請書に必要な項目を記入

● 過去に実印を登録した際の印鑑登録証(カード)と、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート)を窓口に提出

● 手数料を支払う

以上の手続きを踏めば『印鑑登録証明書』を取得する事ができます。

※各市区町村役場によって手続き方法が異なる可能性がありますので、手続き前に役所のHPをご確認下さい。

印鑑登録証(カード)を無くしてしまった場合:

現在の印鑑登録を廃止して、改めて印鑑登録をして頂き、その上で印鑑登録証明書の交付申請を行って下さい。

印鑑登録を行っていない場合:

現在住民票を置いている住所地の市区町村役場で印鑑登録をし、印鑑登録証明書を発行して下さい。

海外在住の場合:

海外在住の相続人には実印と印鑑証明がないので、印鑑証明書の代わりに『署名証明書(サイン証明書)』が必要です。

在住地の日本領事館に問い合わせ及び申請を行って下さい。

※日本に一時帰国している場合は「公証役場」で『署名証明書』を取得可能です。

この場合、取得に際し、在住地の住所が分かる『在留証明書』または『免許証』が必要です。

ちなみに、銀行や証券会社で相続手続きを行う際に『印鑑登録証明書』の提出を求められることがありますが、

「発行後3か月~6か月いないのもの」という期限を設けているところが殆どなので、

『印鑑登録証明書』を発行する時期にはご注意ください。

※相続税の申告や相続登記時に提出する『印鑑登録証明書』は何か月前のものでも問題ありません。

❻土地・家屋課税台帳(名寄帳)

『土地・家屋課税台帳(名寄帳)』:

内容は毎年自宅に届く『固定資産税の通知書』とほぼ同じですが、『固定資産税の通知書』には載っていない不動産が記載されている場合があります。

【土地・家屋課税台帳(名寄帳)が必要な家庭】

『土地・家屋課税台帳(名寄帳)』は全ての家庭において必要な書類ではありません。

相続税の申告が必要かつ、以下のケースに当てはまる場合は、市区町村役場にて『土地・家屋課税台帳(名寄帳)』の取得をして下さい。

●『固定資産税の通知書』を紛失した

● 固定資産税を免税されている不動産を所持している

※権利書はあるのに、固定資産税の通知書が届いていない不動産などが該当します

【土地・家屋課税台帳(名寄帳)を取得する場所】

亡くなった方が所有している不動産の所有地にある市区町村役場で取得(コピー)可能です。

● 窓口で申請書に必要な項目を記入

● 申請者本人の確認書類を提出

● 手数料を支払う

以上の手続きを踏めば『土地・家屋課税台帳(名寄帳)』のコピーを取得する事ができます。

※各市区町村役場によって手続き方法が異なる可能性がありますので、手続き前に役所のHPをご確認下さい。

さて、これで市役所で集める書類『戸籍謄本』『除籍謄本』『改正原戸籍』『戸籍の附票』『住民票の除票』『印鑑登録証明書』『名寄帳』の説明は終わりです。

では次は医療保険機関で集める書類について解説して行きます。

➁医療保険機関で集める書類

日本は国民皆保険制度があるので、皆さん何らかの健康保険に加入されている筈です。

各医療保険機関で手続きを行えば還付や支給を受けられるので、忘れずに手続きを行いましょう。

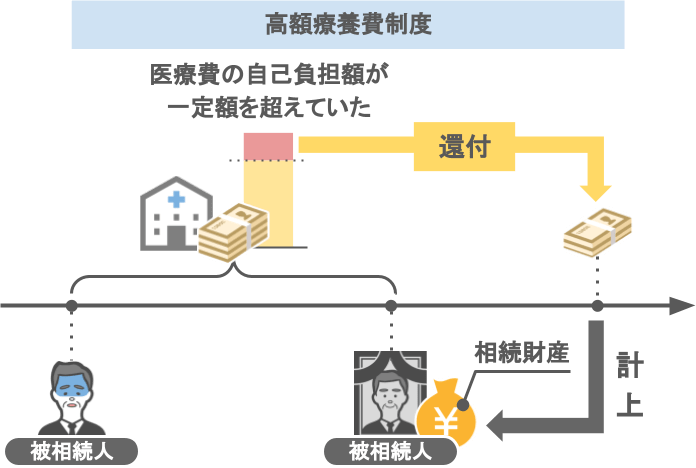

➊高額医療費支給決定通知書

❷葬祭費・埋葬費

❶高額医療費支給決定通知書

【高額医療費制度】

被相続人の方が生前の長期の入院などで医療機関に支払う治療費の自己負担額が一定額を超えていた場合、

● 被相続人の死後、相続人の方が『高額療養費支給申請書』に必要事項を記載し、申請手続きを行えば、

● 一定額を超えた部分のお金が還付されます。

これを『高額療養費制度』と言いまして、

● 被相続人の死後に払い戻された高額療養費は『還付金』として相続財産に計上することになります。

【高額医療費支給決定通知書が必要な家庭】

相続税の申告が必要な家庭の方は、

手続きが完了した際に受取人の方の自宅に届く『高額医療費支給決定通知書』を税理士へ提出するようにしましょう。

【手続きを行う場所】

手続きを行う場所は、亡くなった方が加入されていた医療保険機関によって異なりますので、各機関に確認の上で手続きを進めて下さい。

被保険者証に『市区町村名』が書かれている場合:

市区町村役場の国民健康保険窓口で手続きをして下さい。

被保険者証に『〇〇健康保険組合』『〇〇健康保険協会』『〇〇共済組合』『〇〇後期高齢者医療広域連合』と書かれている場合:

各機関の窓口で手続きをして下さい。

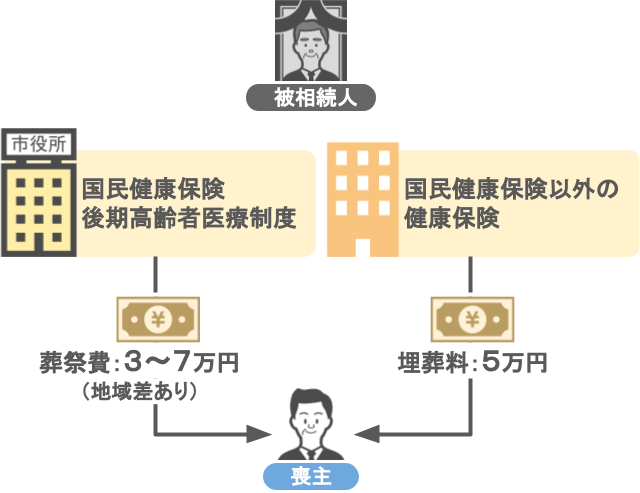

❷葬祭費・埋葬料

被相続人の死後、被相続人の方が加入していた医療保険機関で手続きをすると、

『葬祭費』または『埋葬費』が支給されます。

被相続人の方が『国民健康保険』や『後期高齢者医療制度』に加入していた場合:

『葬祭費』として3万円~7万円が喪主に支給されます

(地域差あり。東京23区7万、市5万、郡3万(市でも3万郡でも5万のところもあり))

被相続人の方がサラリーマンとして健康保険に加入していた場合:

『埋葬料』として5万円が喪主に支給されます

※『葬祭費』『埋葬料』は、被相続人ではなく相続人(喪主)が受け取るべきものなので、

相続財産にはなりませんし、所得税の対象にもなりません。

➂法務局で集める書類

では次は法務局で集める書類について解説して行きます。

➊登記簿謄本(登記事項証明書)

❷法定相続情報一覧図

「相続税の申告手続きの際には、法務局で不動産関連の書類を集める必要がある」

とイメージされている方も多いと思います。

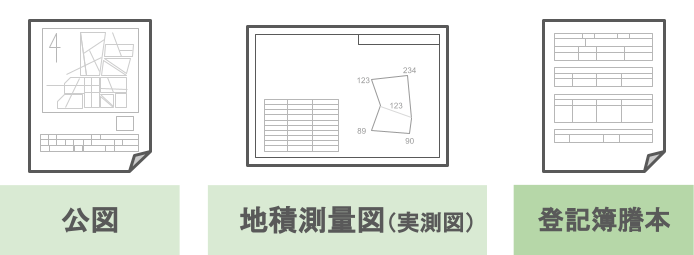

『公図』:

土地の大まかな位置や形状を表した図面

『地積測量図』:

土地の面積が分かる図面

『登記簿謄本(登記事項証明書)』:

亡くなった方の土地の権利関係が分かる書類

ですが昨今ではこれら全ての書類を揃えなくても、

● GoogleMapやその他の測量ソフトを使う事で、

● 亡くなった方が所有している土地の【場所の確定】【細かな形状の確認】【距離や面積の測量】など大体の情報が手に入る様になりました。

ですので、相続税の申告手続きを行う際には、『登記簿謄本(登記事項証明書)』を法務局で取得して頂ければ十分です。

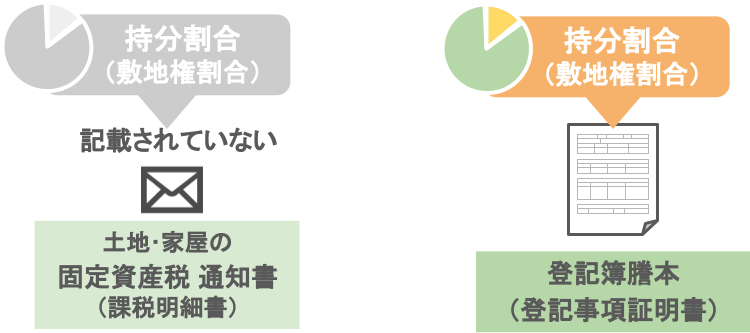

➊登記簿謄本(登記事項証明書)

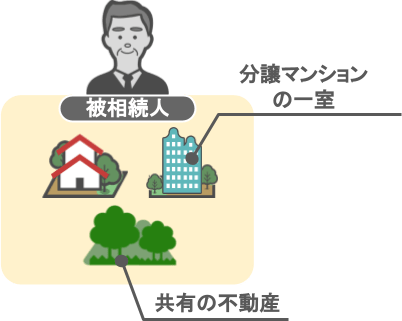

【登記簿謄本が必要な家庭】

亡くなった方が以下の項目に一致する場合は『登記簿謄本(登記事項証明書)』を取得する必要があります。

● 分譲マンションの一室を所有している

● 不動産を共有で所有している

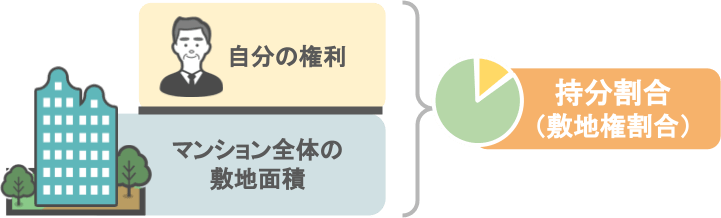

これらのケース該当する家庭においては、

相続税の申告手続きを行う際に、『被相続人の方の不動産に対する持分割合』という数値が必要になるのですが、

『持分割合』は、自宅に届く『固定資産税の通知書』に記載されていません。

こういった理由から、特定の家庭においては、法務局で『登記簿謄本(登記事項証明書)』を取得する必要があります。

【手続きの流れ】

● 直接窓口で請求をする方法

● 郵送で請求をする方法

● オンラインで請求する方法

など複数のパターンがありますので、『登記簿謄本』の取得に関しては、また別の記事で詳しく解説を行いたいと思います。

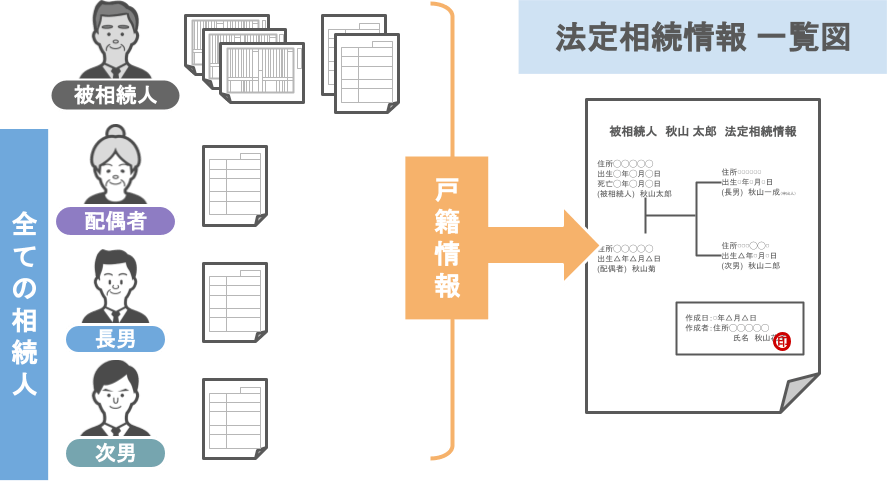

❷法定相続情報一覧図

次に法務局で集めて頂く書類としては、先程の戸籍の所でお話した『法定相続情報一覧図』があります。

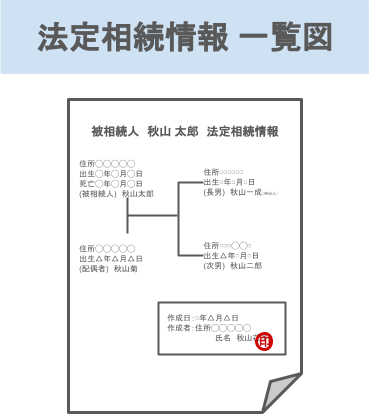

『法定相続情報一覧図とは』

【亡くなった方(被相続人)】と【全ての相続人】の方の戸籍情報を、1枚の用紙に纏めた書類

この書類を作っておくことで、この後に行う金融機関や保険会社における書類手続きの負担が、物凄く軽減されます。

この書類の作成自体は強制ではなく、作る作らないは相続人の方の任意なのですが、

私としては是非、作成しておかれることをオススメします。

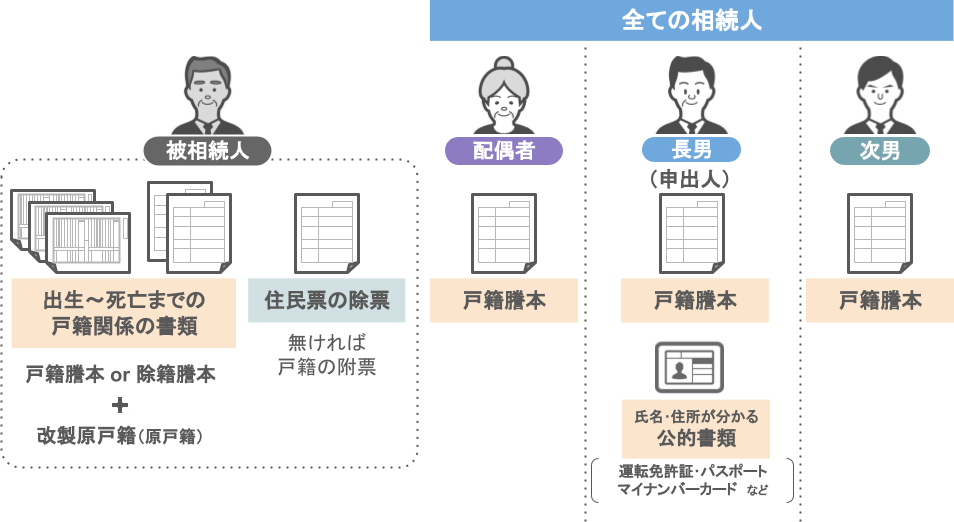

【法定相続情報一覧図の作成方法】

①必要書類の収集

● 被相続人の戸籍関係の書類(原本)

(出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本(除籍謄本)、改製原戸籍)

● 被相続人の住民票の除票(無い場合は戸籍の附票)

● 相続人の戸籍謄本(原本)

● 申出人の氏名、住所を確認することができる公的書類

(運転免許証の表裏両面のコピーorマイナンバーカードの表面のコピーor住民票記載事項証明書(住民票の写し)

これら全ての書類を集めて下さい。

書類は一旦法務局に提出する必要がありますが、手続きが終われば返却して貰えます。

※運転免許証とマイナンバーカードのコピーに関しては、コピーに「上記は原本と相違ありません。」と記述し、申出人の記名と押印が必要

※住民票の写しを返却して欲しい場合は、コピーに「上記は原本と相違ありません。」と記述し、申出人の記名と押印が必要

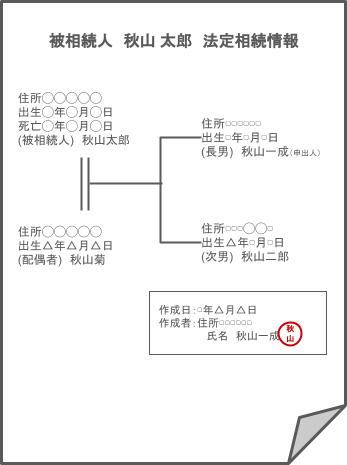

②法定相続情報一覧図の作成

➀で集めた書類を元に『法定相続情報一覧図』を自分で作成します。

作成する際は手書きでもいいのですが、間違えた時に書き直すのが大変なので、パソコンで作成されるのが良いでしょう。

『法定相続情報一覧図』のテンプレートは法務局のHPからダウンロードする事ができます。

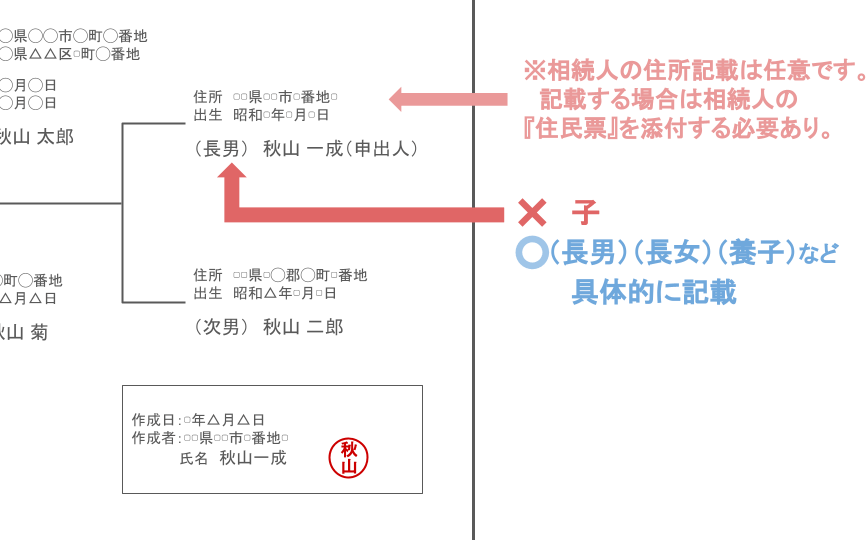

【作成に当たっての注意】

亡くなった方の子供が、被相続人との続柄を表す際には、

● 続柄の箇所に「子」と記載するのではなく、

●「長男」・「長女」・「養子」と具体的に記載をして下さい。

※相続人の住所の記載は任意ですが、記載する場合には各相続人の『住民票』の添付が必要です。

単純に「子」という記載だけで一覧図を作成すると、

相続税の申告手続きにおいて『法定相続情報一覧図』を使うことが出来なくなってしまいます。

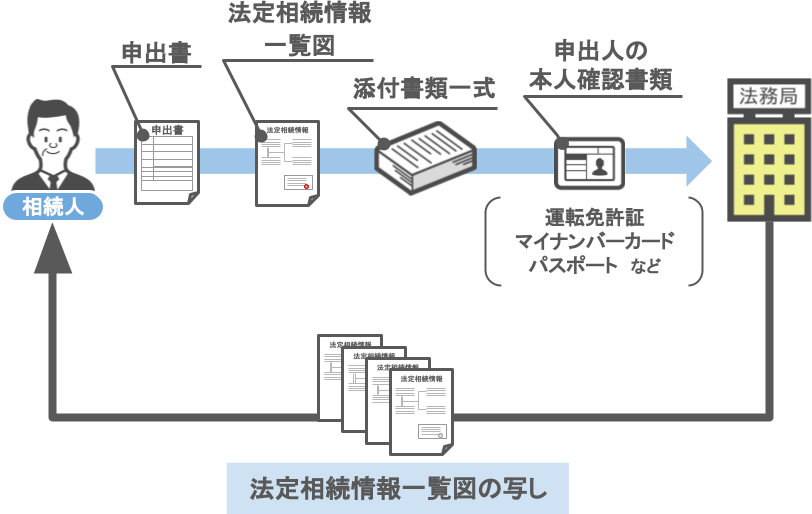

③申出書の記入・登記所へ申出

【申出可能な法務局】

申し出は法務局に対して行いますが、その際の管轄は下記の4つから選ぶことができます。

● 被相続人の本籍地

● 被相続人の最後の住所地

● 申出人の住所地(おススメ)

● 被相続人名義の不動産の所在地

【申出書の記入・必要書類の提出】

● ➁で作成した『法定相続情報一覧図』を持って最寄りの法務局に訪問し、(郵送でも可)

● 申出書を記入(氏名住所や『法定相続情報一覧図の写し』の必要通数など)、

●『法定相続情報一覧図』と合わせて添付書類(申出人の本人確認書類)を窓口に提出します。

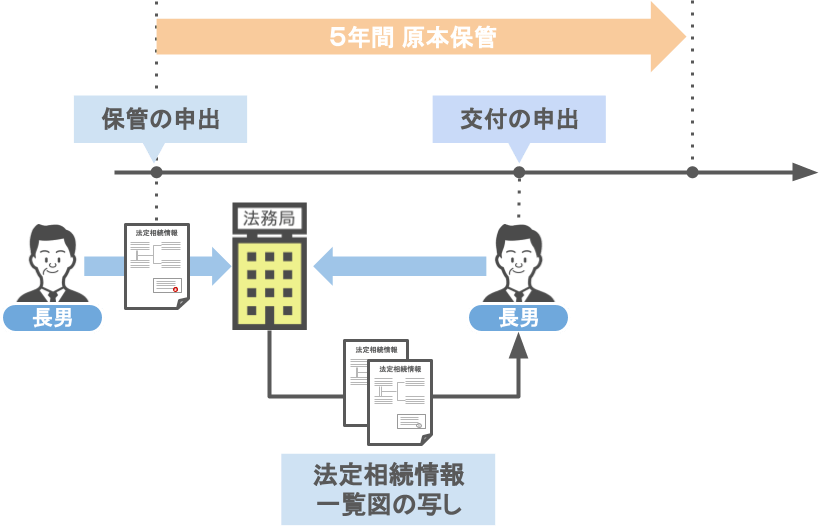

そうしますと、

● 登記から5年間は原本が法務局で保管され、

● 必要な時には無料で何枚でも『法定相続情報一覧図の写し』を発行して貰うことが出来ます。

【戸籍(除籍)謄本などの代わりに『法定相続情報一覧図の写し』を使える手続き】

預金や有価証券の相続手続き:

通常、関係者全員分の戸籍関係の書類(原本)の提出が必要ですが、

『法定相続情報一覧図の写し』があれば、

提出先ごとに関係者全員分の戸籍関係の書類(原本)を用意する必要はありません。

相続税の申告手続き:

税務署への相続税の申告書提出時にも関係者全員分の戸籍関係の書類(コピー)が必要ですが、

この場合も『法定相続情報一覧図の写し』を代わりに使う事ができます。

※養子がいる場合、『相続税の2割加算』の対象者であるかを判断するために、養子の方の『戸籍謄本』の提出が必要です。

不動産の相続登記:

関係者全員分の戸籍関係の書類に代わり『法定相続情報一覧図の写し』を使う事ができます。

このように、『法定相続情報一覧図』の作成及び『法定相続情報一覧図の写し』の発行をすれば、

相続手続きの手間や、戸籍関係の書類に掛かる手数料をグッと抑えることができますので、

是非作成を検討して頂ければと思います。

さて、これで法務局で集める資料については終わりです。

次は銀行で集める資料について見ていきましょう。

➃銀行で集める書類

銀行で集める書類は次の通りです。

➊銀行預金の残高証明書

❷経過利息計算書

➌被相続人の取引明細書

➍相続人の取引明細書

➎建物更生共済(解約返戻金相当額)

たくさんありますので、順番に解説をしていきましょう。

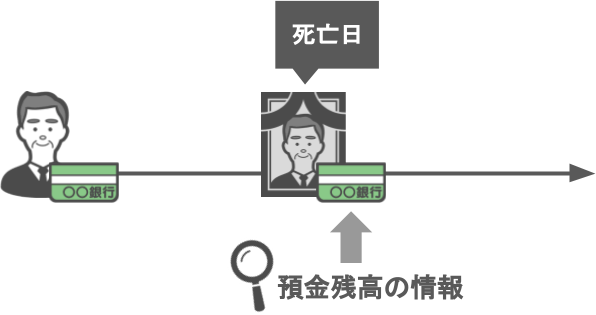

❶銀行預金の残高証明書

【残高証明書が必要な家庭】

「相続税の計算をする為には、被相続人が亡くなった当日の預金残高の情報が必要になる」

というお話をしました。

ですので、亡くなった方の家に『当日分の残高が分かる通帳』が無い場合は、

● 亡くなった方が生前に取引をされていた各金融機関に出向いて頂き(郵送でも可)、

●『被相続人が亡くなった当日の残高証明書』を取得する必要があります。

※『通帳』自体があるのでしたら、『残高証明書』を取得しなくても、被相続人が亡くなった後で通帳に記帳をするだけで大丈夫です。

【必要書類】

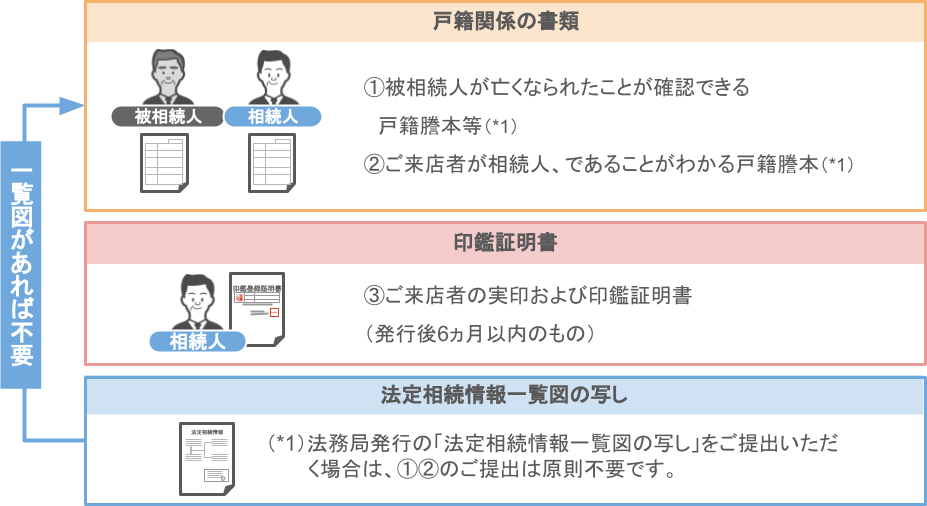

手続きに必要な書類を、みずほ銀行の案内を参考に見てみましょう。

①被相続人の戸籍関係の書類

②相続人の戸籍関係の書類

③来店者の実印と印鑑証明書

これらの書類が必要と書かれていますが、注意書きの部分に、

「法務局発行の『法定相続情報一覧図の写し』をご提出いただく場合は、①②の提出は原則不要です。」

と書かれていますよね。

つまり、法務局で手続きを行い『法定相続情報一覧図の写し』を手に入れておけば、

この金融機関で『残高証明書』を申請する際に必要な書類は、

●『法定相続情報一覧図の写し』

● 実印、『印鑑証明書』

ということになります。

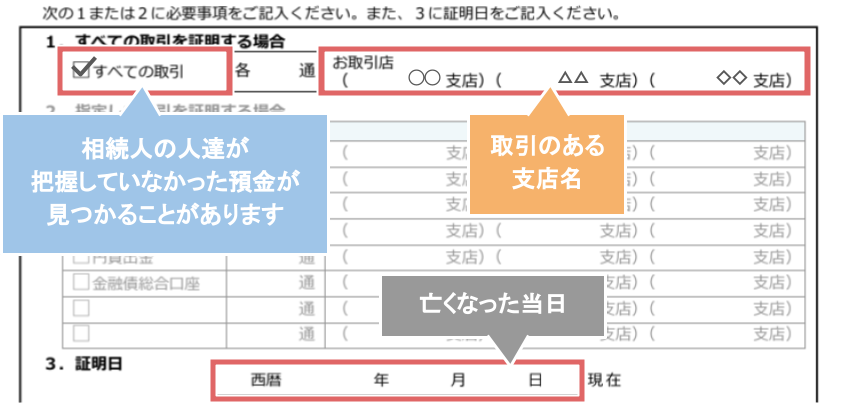

【残高証明依頼書の記入】

残高証明依頼書を記入する際は、

●『すべての取引』にチェックを入れ、取引のある支店名を記入してください。

※この様にしておくことで、相続人の人達が把握していなかった預金口座が見つかることがあります。

●『証明日』の欄には、被相続人の方が亡くなった『当日』の日付を記入して下さい。

❷経過利息計算書

● 亡くなった方(被相続人)が『定期性のある口座』を持っている場合、

※『定期預金』『定額預金』『貯蓄預金』など

●『経過利息計算書』を取得する必要があります。

『既経過利息とは』

「被相続人が亡くなった時点で、その預金口座を解約した」

と仮定した場合に支払われる利息のこと

この『既経過利息』も亡くなった方の財産となります。

【既経過利息計算書の取得方法】

『残高証明書』を取得する際に、

「『既経過利息』の計算もお願いします」

と申し出れば、大抵の場合は引き受けて貰えます。

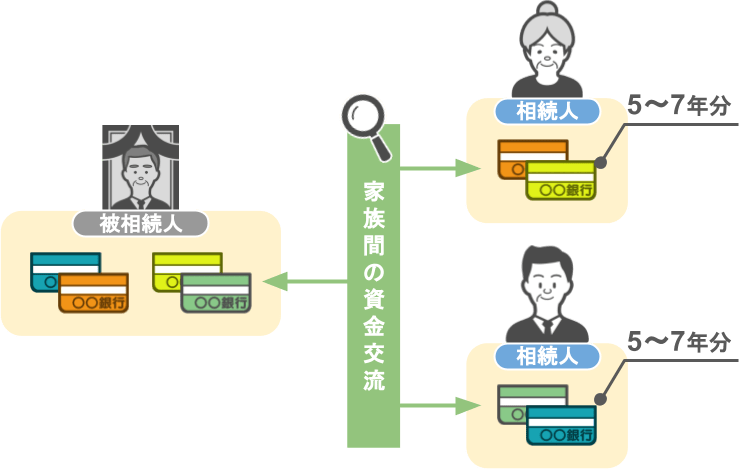

➌被相続人の過去5〜7年分の取引明細証明書

前回の記事「自宅で集める書類 編」でもお話しましたが、

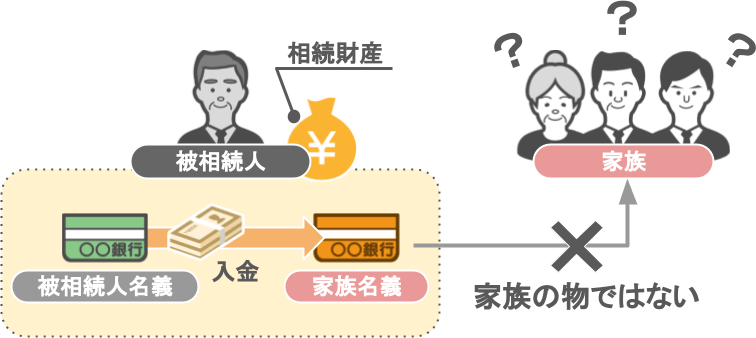

現在の相続税の調査で最も狙われやすい財産が、亡くなった方の『名義預金』です。

『名義預金とは』

● 被相続人が家族名義の通帳を作って、自分で管理し、

● 家族に知らせないままその通帳に入金を行っていた場合、

「その預金は通帳の名義人(家族)のモノではなく、被相続人の相続財産(名義預金)として財産に計上しなければならない」

というもの

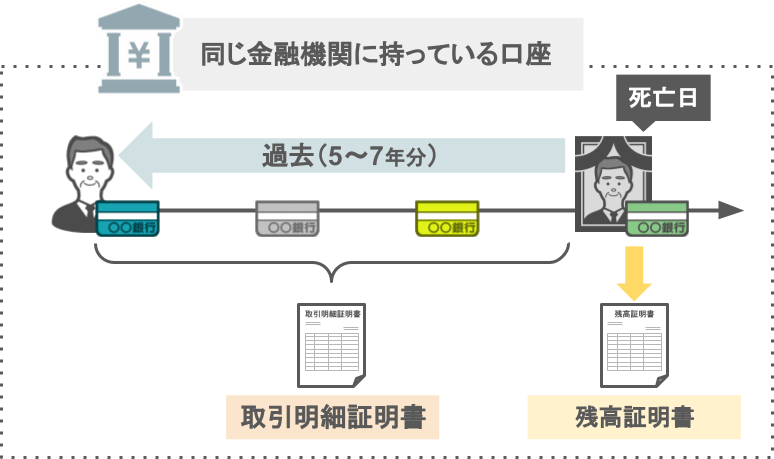

『名義預金』の疑いがある預金がある場合、

将来の税務調査のリスクを減らすために、亡くなった方のお金の流れを掴むことが重要になってきます。

●『残高証明書』で被相続人がその銀行に持っている口座を全て把握出来たら、

● 被相続人の過去5〜7年分の『取引明細証明書』も併せて取得しておきましょう。

※自宅に被相続人の方の過去5~7年分の通帳が揃っているのでしたら、『取引明細証明書』を集める必要はありません。

【取引明細証明書が必要な家庭】

● 被相続人の方の過去の通帳がない

● そもそも所有している口座がネットバンク口座の為、最初から通帳が無い

● 使途不明の出金があるなど、過去のお金の流れが不鮮明

というご家庭の場合には、依頼した税理士の判断を仰ぎながら、

被相続人の方が生前に取引をしていた金融機関で、過去5~7年分の『取引明細証明書』を取得して下さい。

➍相続人の過去5〜7年分の取引明細証明書

被相続人の方の生前のお金の動きによっては、相続人の方の過去5~7年分の通帳も必要になります。

相続人の通帳がない場合:

依頼した税理士の判断を仰ぎながら、

取引のある金融機関で、過去5~7年分の『取引明細証明書』を取得して下さい。

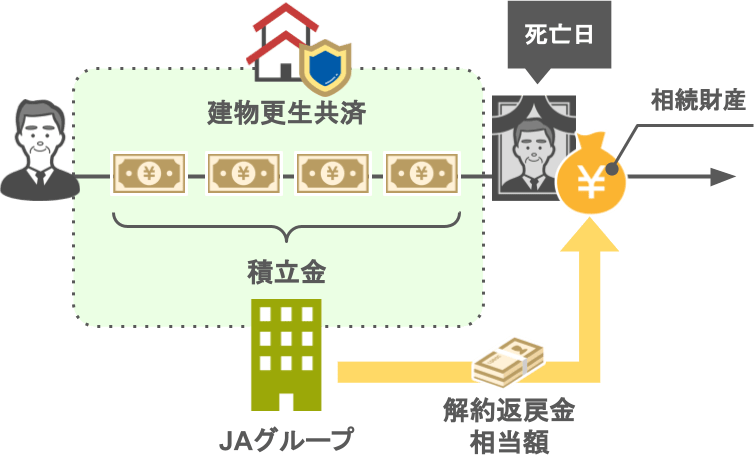

➎建物更生共済(解約返戻金相当額)

銀行関係の書類で忘れがちなのが、亡くなった方の『建物更生共済』に関する手続きです。

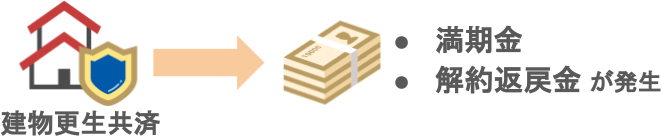

『建物更生共済とは』

主に、火災等の自然災害から建物や家財を保障することを目的とした、JAグループが提供している共済契約

『建物更生共済』積み立て型の火災保険のため、『満期金』や『解約返戻金』が発生します。

ですので、契約者が亡くなった場合には、

死亡した時点における、積立金部分の『解約返戻金相当額』が相続財産の対象になります。

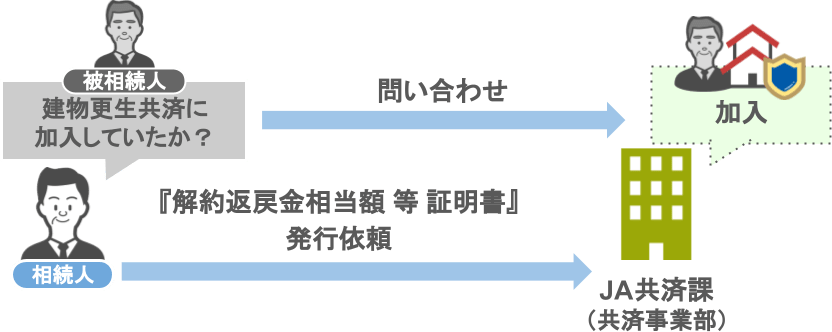

【契約の確認方法】

『建物更生共済』を契約している場合、『共済証書』が自宅にあるかと思いますが、

亡くなった方が紛失していたり、相続人の方が見つけられない場合も考えられます。

亡くなった方が『建物更生共済』に加入していたかを判断するポイントは、以下の2点です。

● 亡くなった方がJAに口座を持っていた

● 亡くなった方が不動産に『農地』を持っていた(建物更生共済は元々農家の為の保険)

これらのポイントに該当する方は、生前に『建物更生共済』に加入していることが多いので、

「当て嵌まる」という場合には、

● 各JAの共済課(共済事業部)に連絡を入れ、

● 被相続人が生前に『建物更生共済』に加入していたかの確認をして下さい。

確認の結果、建物更生共済に加入していた場合には、

●『解約返戻金相当額 等 証明書』の発行依頼をしておきましょう。

この書類も相続税の申告手続きに必要になります。

これで銀行で集める資料については終わりです。

次は証券会社で集める資料について見ていきましょう。

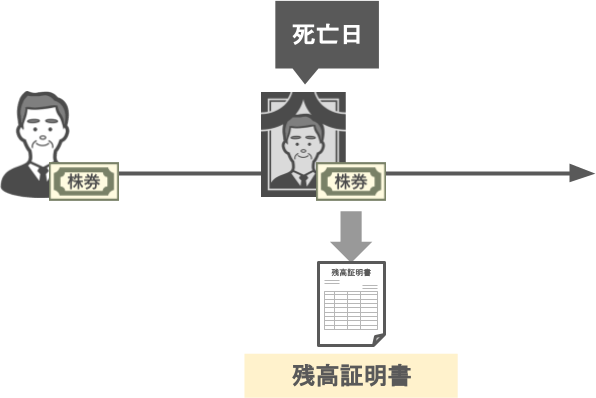

➄証券会社で集める書類

❶証券会社の預り証明書(残高証明書)

「相続税の計算をする為には、被相続人が亡くなった当日の株式や投資信託の残高情報が必要になる」

というお話をしました。

【手続き】

● 亡くなった方が生前に取引をしていた各証券会社に連絡をし、必要書類などを集めて手続きを進め、

●『被相続人が亡くなった当日の残高証明書』と

●『相続開始日および相続開始日を含む、過去3ヶ月分の各月の平均終値単価がわかる情報』を取得しましょう。

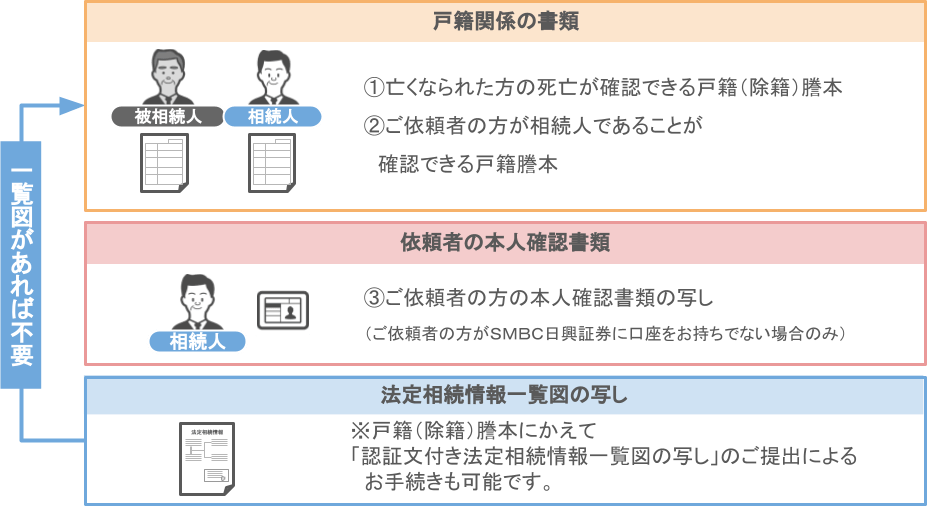

【手続きに必要な書類の例】

SMBC日興証券の案内を参考に手続きに必要な書類を紹介します。

➀被相続人の戸籍関係の書類、➁相続人の戸籍関係の書類

※若しくは法務局発行の『法定相続情報一覧図の写し』

➂申請者本人の確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート)

これらの必要になります。

では次は保険会社で集める資料について見ていきましょう。

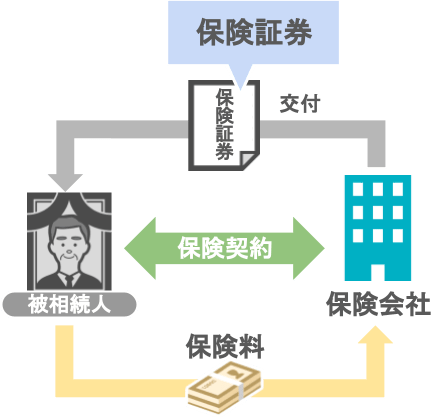

➅保険会社で集める書類

➊生命保険支払い通知書

❷解約返戻金相当額証明書

➌保険給付金支給決定通知書(入院・手術給付金)

生命保険・医療保険など、

亡くなった方が契約者となっていた保険契約があれば、各保険会社で手続きが必要です。

※契約者にかわり、亡くなった方が保険料を支払っている保険契約があれば、税理士に知らせるようにしてください。

各書類について順番に解説をしていきます。

❶生命保険金支払通知書

「被相続人の方が亡くなった場合、亡くなった方が契約者となっている『保険証券』があれば、

その資料も相続税の申告手続きの際に必要となります」

という話をしました。

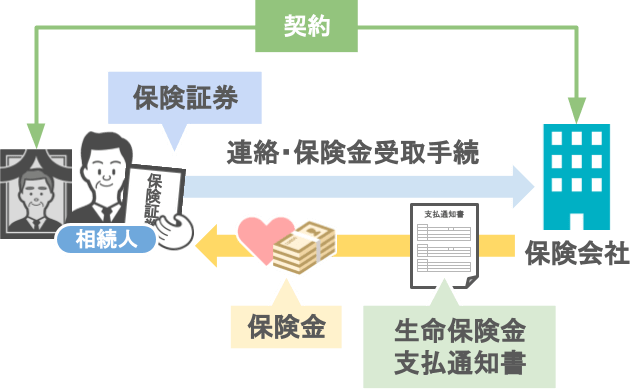

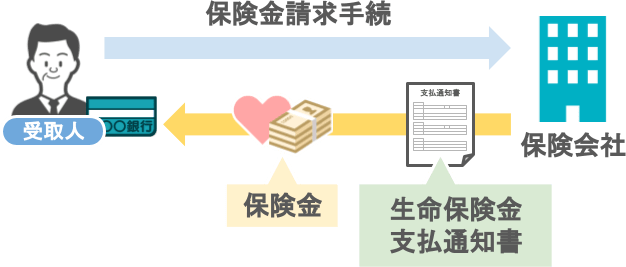

【保険金の受取手続き】

被相続人が亡くなった場合には、『保険証券』を元に、

● 亡くなった方が契約されていた保険会社に相続発生の連絡をし、

● 保険金受け取りの手続きを進め、

●『生命保険金支払通知書』を受け取る必要があります。

相続税の申告手続きの際には、この『生命保険金支払通知書』に記載されている金額が必要になります。

保険金の受け取りや『生命保険金支払通知書』の受け取りに関しては、

各保険会社によって手続きの流れが変わって来ますので、

まずは保険会社に連絡をし、保険会社の案内に従って手続きをしましょう。

死亡保険金の請求手続が完了すれば、

● 亡くなった方の保険金が受取人の方の口座に振り込まれ、

● 受取人の方の自宅に『生命保険金支払通知書』が送られて来ますので、

この通知書を税理士に提出して下さい。

【亡くなった方が契約していた保険が分からない場合】

亡くなった方の自宅に『保険証券』やそのた保険の契約状況がわかる資料がない場合、

こちらの記事で紹介した『生命保険契約照会制度』を利用する事で、

保険契約の有無について、42社の生命保険会社に一括で照会を掛けることができます。

※照会の結果により保険契約がある事が判明しましたら、各生命保険会社へ連絡をして保険金の受取手続きをするようにして下さい。

❷解約返戻金相当額等証明書

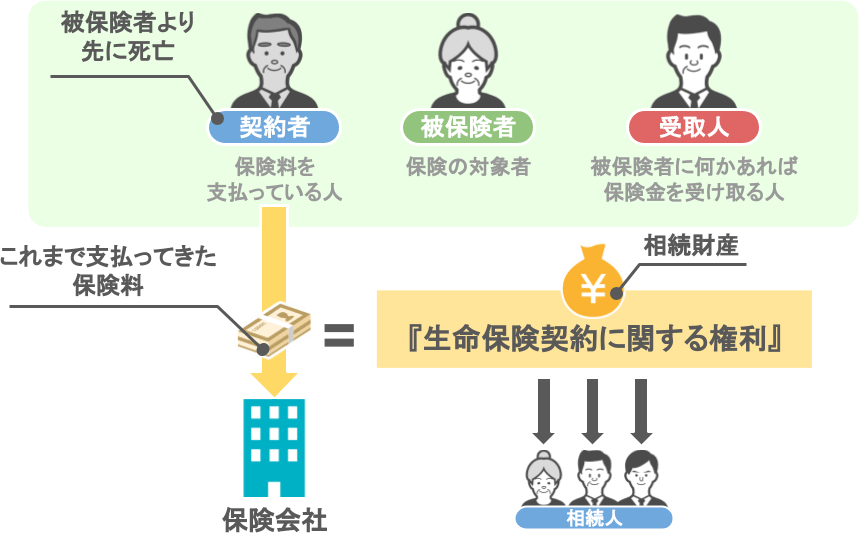

また、生命保険契約には、もう一つポイントがあります。

契約者:夫

被保険者:妻

受取人:子供

この様な生命保険の契約形態において、

● 被保険者の妻が亡くなる前に、夫の相続が先に発生した場合には、

● 夫が支払って来た保険料は、『生命保険契約に関する権利』という相続財産になります。

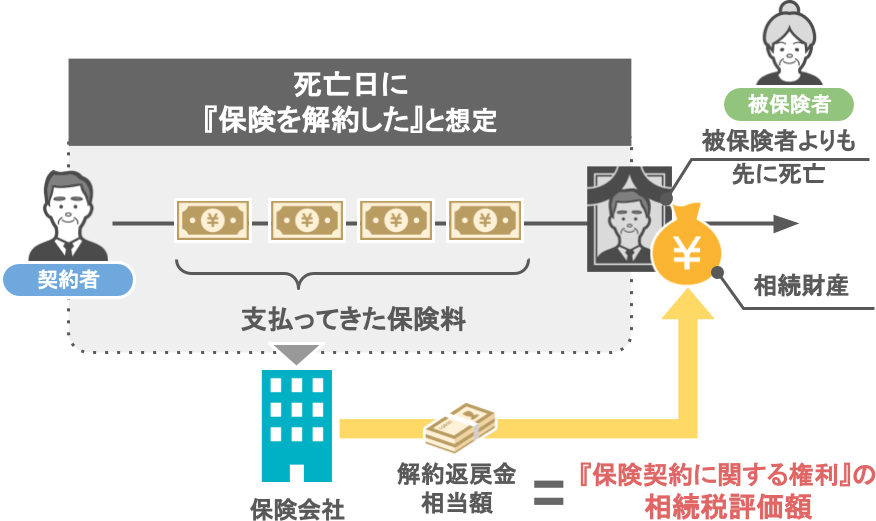

『生命保険契約に関する権利』はどのような金額が相続財産になるのかというと、

「被相続人である夫が亡くなった日に、この生命保険契約を解約した」

と、想定して計算された『解約返戻金相当額』が相続税の評価額となります。

ですので、

「被保険者よりも先に契約者が亡くなってしまった」という家庭の方は、

● 契約者(亡くなった方)が生前に契約されていた保険会社に相続発生の連絡をし、

●『被相続人の死亡日における解約返戻金相当額が分かる書類』の申請手続きを行って下さい。

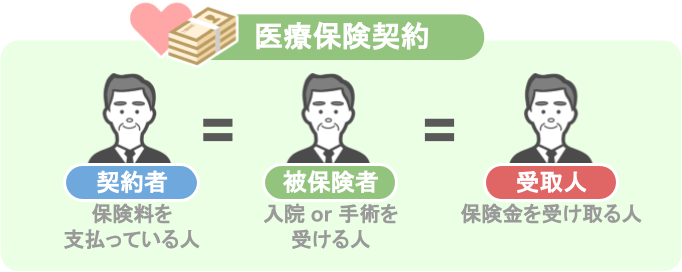

➌保険給付金支給決定通知書(入院給付金・手術給付金)

各保険会社から支払われる『入院給付金・手術給付金』も相続財産に該当します。

『入院給付金・手術給付金とは』

医療保険の基本的な保障の1つで、

怪我や病気によって入院(手術)をした場合に、保険会社から支払われるお金のこと

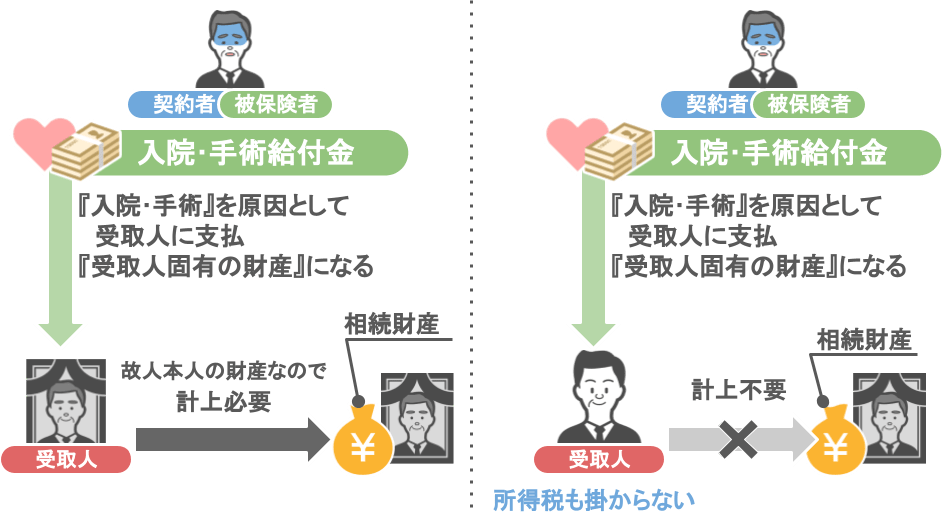

「『入院給付金・手術給付金』が相続財産に該当するか・しないか」というのは、

保険の契約形態によって変わってきますので、各パターンについて見ていきましょう。

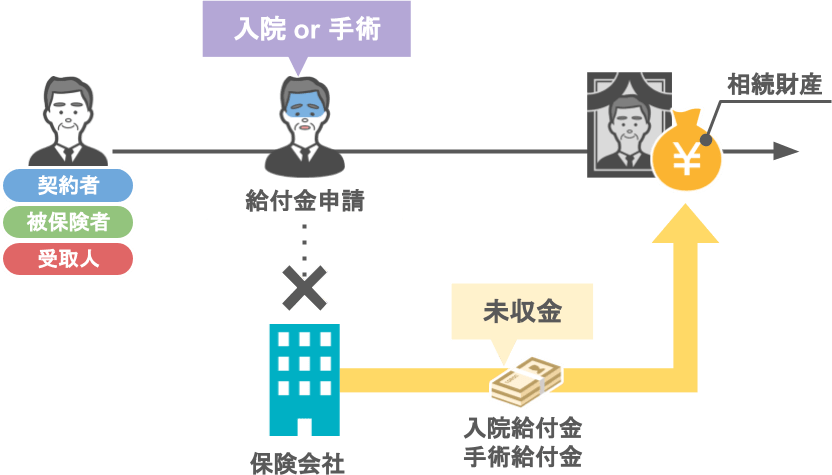

【入院給付金・手術給付金が相続財産になるパターン】

契約者:被相続人(保険料を支払う人)

被保険者:被相続人(入院or手術を受ける人)

受取人:被相続人(保険金を受け取る人)

このような形態で医療保険(入院・手術給付金)の契約をしている方が、

● 実際に入院や手術を受けた後に、

● 保険会社に給付金の申請をせず亡くなると、

● 被相続人が受け取る筈だった『入院給付金・手術給付金』は、

● 被相続人の『未収金』として相続財産に計上する必要があります。

ですので、契約をしている各保険会社で手続きを行い、

『入院給付金・手術給付金』の金額が分かる書類『保険給付金支給決定通知書』を入手して下さい。

※「死亡保険金」と「入院給付金」が合算されて支払われる(通知が届く)こともあります。

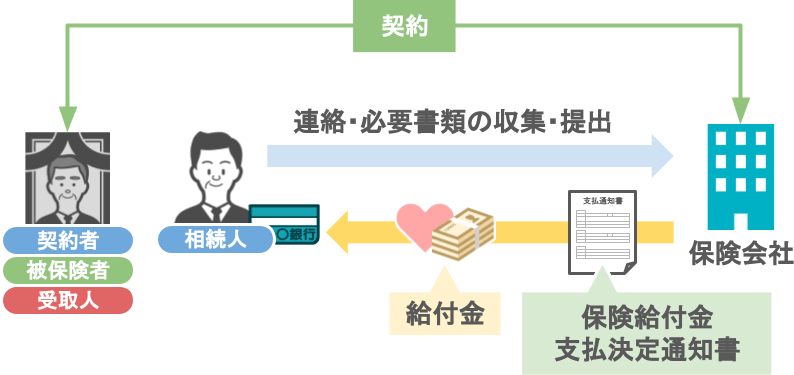

『入院給付金・手術給付金』を請求する際の一般的な手順:

● 亡くなった方が契約をしていた保険会社に相続が発生した旨の連絡を入れ、

● 各保険会社毎に必要な書類を集め、提出をします。

● 保険会社のチェックが終わりましたら、受取人指定の預金口座に給付金が振り込まれ、

● 後日受取人の自宅に『保険給付金支給決定通知書』が届きます。

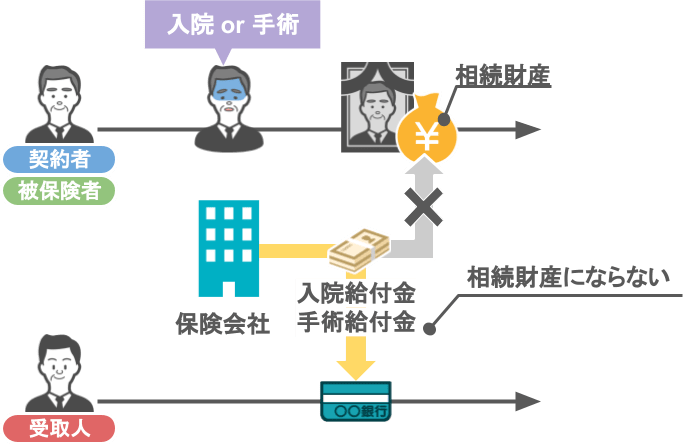

【入院給付金・手術給付金が相続財産にならないパターン】

契約者:被相続人(保険料を支払う人)

被保険者:被相続人(入院or手術を受ける人)

受取人:その他の人物(保険金を受け取る人)

この契約形態のように、受取人が亡くなった方の配偶者や子供になっている場合、

『入院給付金・手術給付金』は相続財産にはなりません。

なぜなら『入院給付金・手術給付金』は

● 被保険者の〝死亡〟を原因として支給される相続財産ではなく、

● 被保険者の〝入院〟によって保険金が支払われる『受取人固有の財産』だからです。

つまり、

受取人が被相続人の場合:相続財産に計上する必要があり

受取人が被相続人以外の場合:相続財産への計上は必要なし

ということになります。

また所得税法上、『身体の障害に起因』して支給される給付金は非課税となっています。

ですので保険金を受け取った人は、所得税を課税されることもありません。

➆年金事務所で集める書類

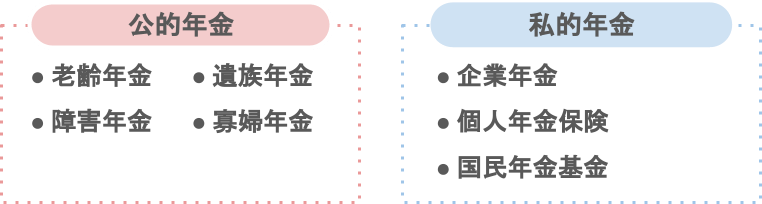

一般的に日本において給付される年金の種類には大きく2種類あります。

❶公的年金:老齢年金・障害年金・遺族年金・寡婦年金など

❷私的年金:企業年金・個人年金保険・国民年金基金など

❶公的年金

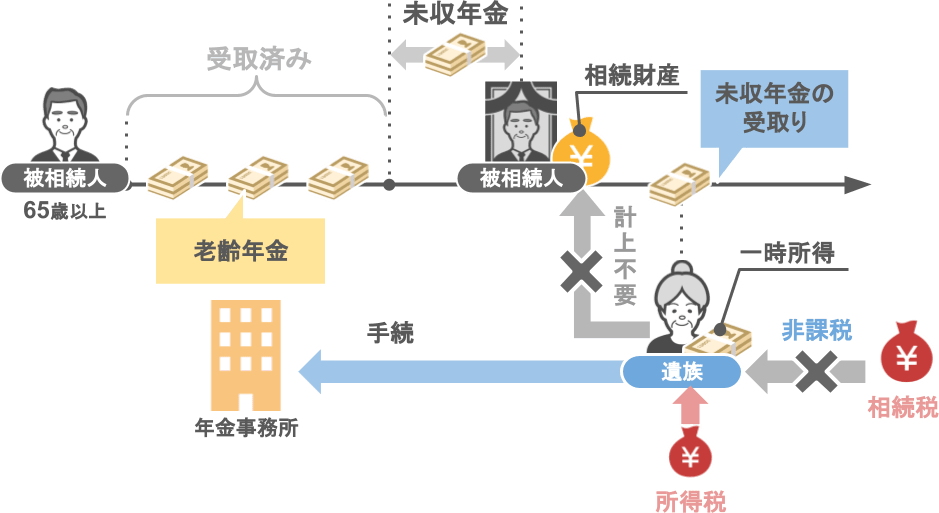

【老齢年金(公的年金)】

65歳以上から支給を受けることが出来るに『老齢年金(公的年金)』関しては、

年金を受けている方が亡くなられた場合、

● 同一生計の遺族が、被相続人の年金の未収部分を請求することにより、

●『未収年金(公的年金)』を受け取ることができます。

この『未収年金』に関しては、

● 相続税が課税されるのではなく、

● 遺族の『一時所得』として所得税が課税されます。

(※但し一時所得には50万円の特別控除があるため、未収年金だけで課税されることは少ないです)

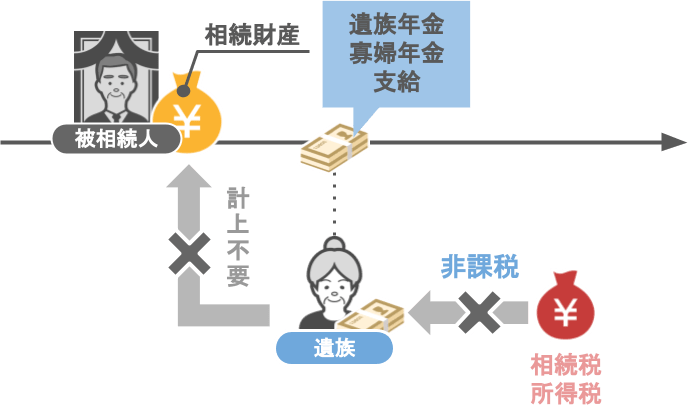

【遺族年金(公的年金)・寡婦年金(公的年金)】

被相続人が亡くなった後に遺族に対して支給が始まる

『遺族年金(公的年金)』や『寡婦年金(公的年金)』に関しては、

受け取った遺族に対して相続税も所得税も課税されません。

(※寡婦年金の受給に関しては一定の要件あり)

つまり端的に言いますと、

● 被相続人の『公的年金』に関しては、

● 相続財産に計上する必要はないので集めて頂く書類もない。

ということです。

❷私的年金

『公的年金』とは異なり、『私的年金』の未収部分は相続税の対象となります。

どのような財産として相続財産に計上が必要なのかを、具体例を交えてみていきましょう。

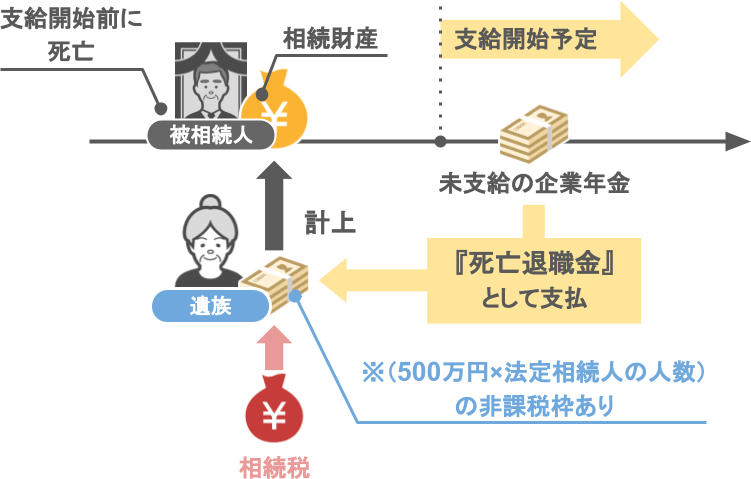

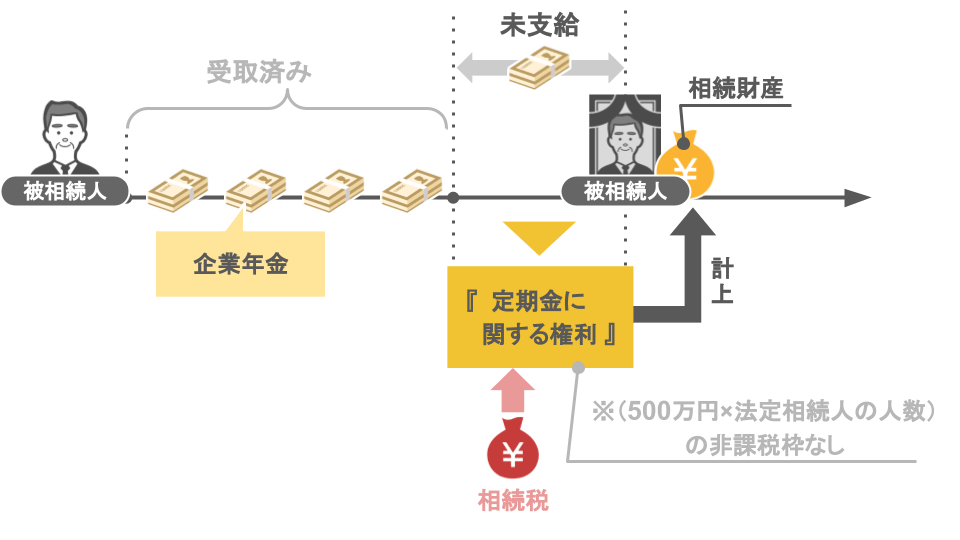

【企業年金(勤め先の企業で加入する年金)】

企業年金の〝支給前〟に被相続人の方が亡くなった場合:

『未支給の企業年金』は『死亡退職金』として支払われ、相続税の対象になります。

(※500万円×法定相続人の人数の非課税枠あり)

企業年金を〝受け取っている途中〟に亡くなった場合:

「未支給の企業年金」は『定期金に関する権利』として相続税の対象になります。

(※500万円×法定相続人の人数の非課税枠なし)

【個人年金保険(民間の生命保険会社で加入する年金)】

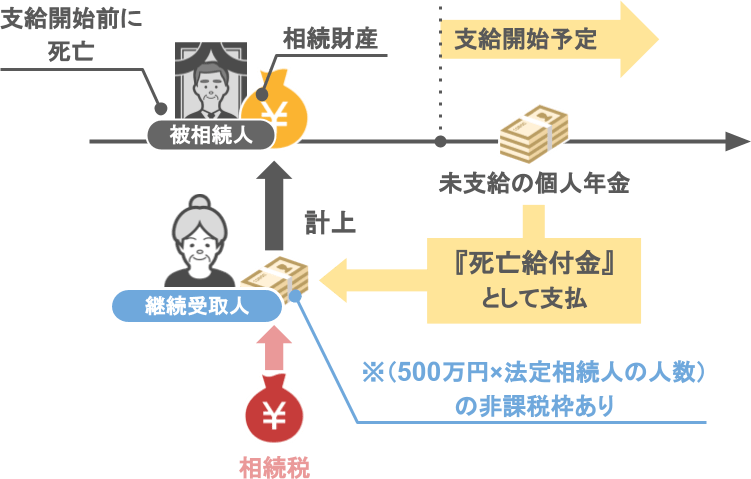

個人年金保険の〝支給前〟に被相続人の方が亡くなった場合:

『未支給の個人年金保険』は『死亡給付金』として受取人(継続受取人)に支払われ、

相続税の対象になります。

(※500万円×法定相続人の人数の非課税枠あり)

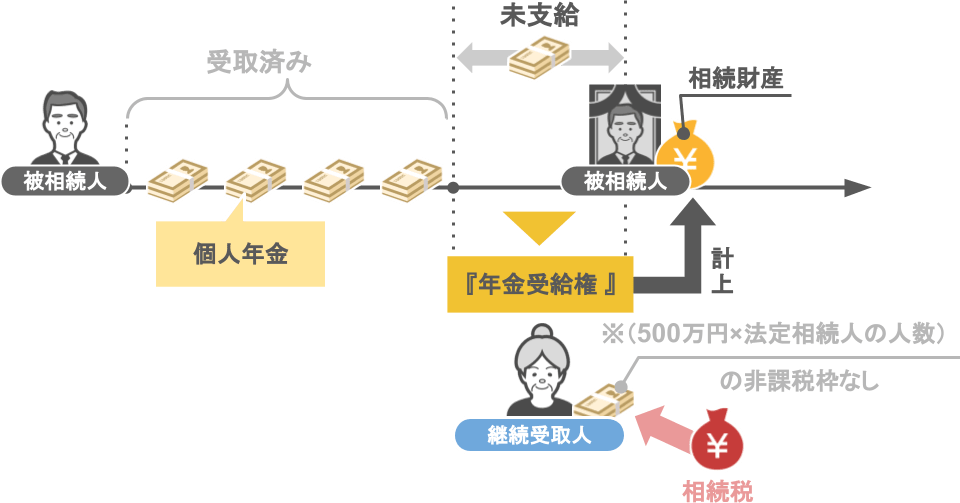

個人年金保険の〝受け取っている途中〟に被相続人の方が亡くなった場合:

『未支給の個人年金』は『年金受給権』として受取人(継続受取人)に引き継がれ、

相続税の対象になります。

(※500万円×法定相続人の人数の非課税枠なし)

【相続税の申告に必要となる書類】

年金支給前に死亡した場合:

『死亡退職金』や『死亡給付金』の支給額が分かる書類

年金支給中に死亡した場合:

『未支給の年金額』が分かる書類

【手続き】

『企業年金』の場合:

被相続人の方が勤めていた会社に直接問い合わせて手続きを進めて下さい。

『個人年金保険』の場合:

被相続人の方が契約をしていた保険会社に直接問い合わせをして手続きを進めて下さい。

⑧老人ホームで集める書類

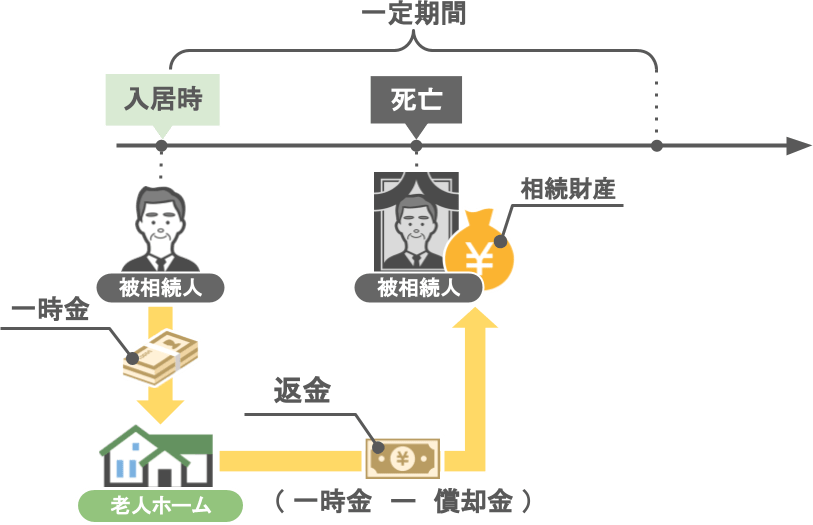

被相続人の方が生前に有料老人ホームに入居していた場合、

入居時に『入居一時金』を支払っているケースが多いかと思います。

● 入居から一定期間内に、死亡などの理由によって契約が解除された場合、

● 支払った『入居一時金』から償却金を控除した残額が、老人ホームから返金されます。

この『返還金』についても相続財産に計上する必要がありますので、

被相続人が生前に入居していた施設に問い合わせて、『返還金』が分かる書類を入手して下さい。

まとめ

さて、これで公共機関や金融機関で取得しなければいけない書類とその集め方の解説は終わりです。

今回と前回の記事を通して紹介してきた下記の必要書類の一覧は、

相続が発生した際に必要となる書類を、ある程度満遍なく纏めている物なので、

各家庭によって必要書類の種類が異なります。

ですので実際に相続が発生した際には、

これらの書類の中から皆さんの家庭において必要な書類だけ集めて頂ければと思います。