相続税の税務調査が行われる日の一日スケジュールと相続人が気を付けておくべき行動!【国税OBが語る】

私は約40年間、相続税を取り扱う資産課税部門で、相続・贈与の税務調査を500件超行って来ました。

今日はそんな私の経験から、

● 相続税の申告をしてから相続税の税務調査がやってくるまでの具体的な期間と、

● あなたの家に税務調査が入った日の一日の調査の流れ、

● 調査に入られた納税者の方は、当日はどの様なことに気を付けておけばいいのか、という3つのテーマについてお話していきます。

目次

【この記事の内容を動画で見る】

この記事と同じ内容を、【動画】でも見て頂けます。

記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

①相続税の申告をしてから相続税の税務調査がやってくるまでの期間

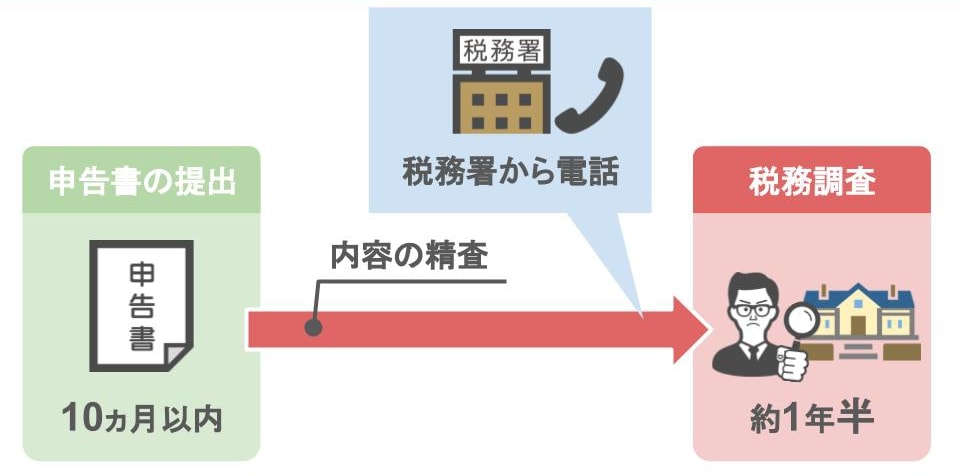

まず相続税の申告書は、ご家族に相続が発生した日から10ケ月以内に、亡くなった方の住所地にある税務署に提出します。

そして、その申告書の内容に誤り(本来かかる税金よりも少なく申告していた等)があった場合、亡くなった方の自宅に税務調査官がやって来る訳です。

ですが、提出した申告書に誤りがあったからといって、直ぐに調査官がやって来るということはありません。

というのも税務署は、提出された申告書の内容を精査する為に、それなりの時間を費やしているんです。

そして、「この案件は申告漏れが有る(追加で税金を取れる)!」と想定すると、そこで初めて調査事案として調査を進める訳です。

ですので、税務署から「もしもし、相続税の調査に伺いたいんですが・・・」と電話が入るのは、相続税の申告書を提出してから約1年半後くらいとなります。

申告書を提出して1年半後くらいということは、大体相続が発生してから2年を過ぎたくらいですから、

それこそ税務調査というのは『相続人が忘れた頃』にやって来るんですね。

その上で、掛かって来た電話にて税務調査が行われる日取りの調整を行い、後日あなたの自宅に税務調査官がやって来ます。

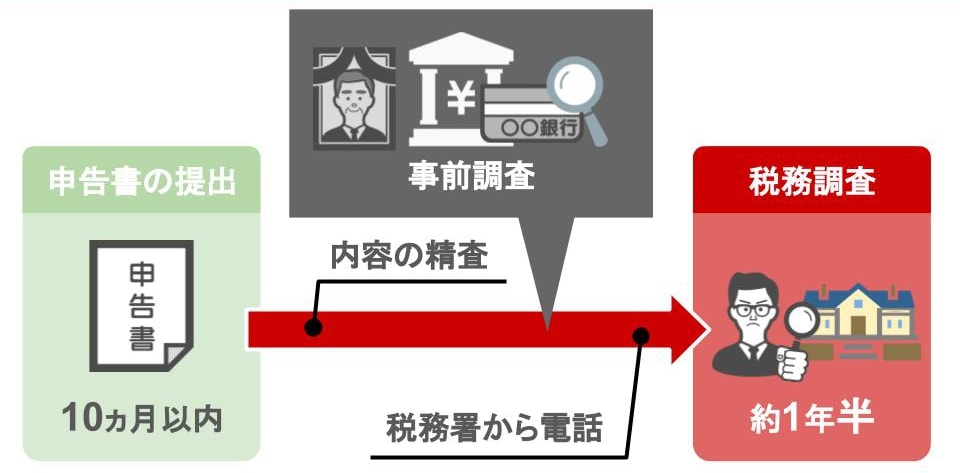

しかもその際、税務調査官側は、

故人の財産内容はもちろんのこと、相続人達の銀行口座の入出金履歴、親族間での資金の交流までも、徹底的に調べ上げてから乗り込んで来るんです。

ここまでが、相続が発生し、相続税の申告をしてから税務調査官がやってくるまでの流れとなります。

ではここからは、実際に税務調査が行われる日の一日の流れについて、具体的に見て行きましょう。

②あなたの家に税務調査が入った日の一日の調査の流れ

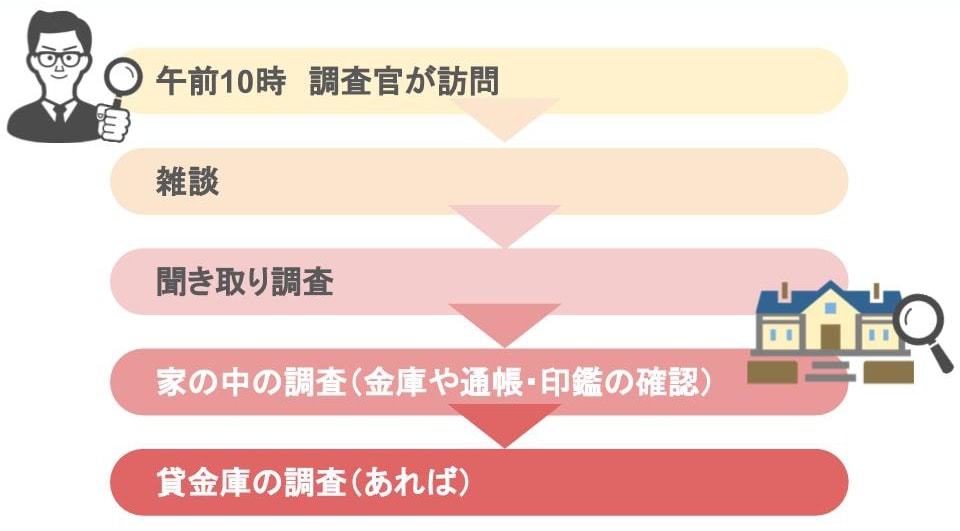

まず、相続税の税務調査の場合、調査が開始されるのは午前10時頃になります。

その際にやって来る調査官は原則2名です。

調査官2人を応接間に案内すると、相続人であるあなた方、そして関与税理士との名刺交換をします。

相続人の方は、名刺を作っておられない事もありますので、その場合は「相続人の◯◯です」と名乗れば結構です。

ⅰ税務調査は雑談から始まります

さて名刺交換も終わり、「いよいよ調査が始まるのか!?」と思われるでしょうが、いきなり調査に入ることはありません。

先ずコーヒーなどを飲みながら雑談(世間話)をします。

さて、ここで皆さんに問題なんですが、調査官はなぜ調査に入る前に、わざわざ相続人の方と雑談をすると思いますか?

● 相続人の人となりを知る為でしょうか?

● 単純にその場を和ませる為でしょうか?

少し考えてみて下さい。

・

・

・

・

では答えです。

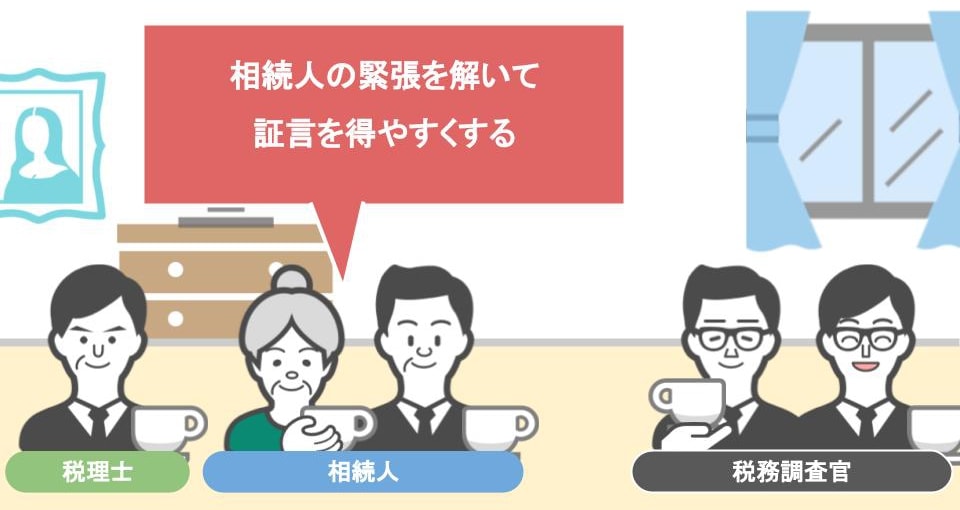

調査官がなぜ調査に入る前に、わざわざ相続人の方と雑談をするのかと言いますと、

それは『相続人を和ませて、これから行う聞き取り調査をスムーズに運ぶため』なんです。

普通の方は「相続税の税務調査を受けるのが初めて」という場合が殆どですから、やはり皆さん物凄く緊張されています。

ですから、「税務調査官ってそんなに怖い人じゃないですよ」と思ってもらうために、優しく穏やかに話します。

ただ、相続人の方達が調査官に対して喧嘩腰の態度を示しましたら、調査官の態度も厳しくなってしまいますから、くれぐれもご注意下さい。

新人調査官の場合、この呼吸が分からず、いきなり調査に入ったりする場合もあるんですが、ベテラン調査官は調査がし易くなるように、相続人の方達の気持ちを和ませてから調査に入ります。

ⅱいよいよ税務調査開始

一通りの雑談をしましたら、いよいよ調査開始です。

まず調査官は、今日調査に来た理由を述べます。

その際には間違っても「相続人Aさんの預金は名義預金として疑わしいので調査に参りました」とは言いません。

『提出して頂いた、相続税の申告内容の確認に伺いました』と定型文のような事を言うんですね。

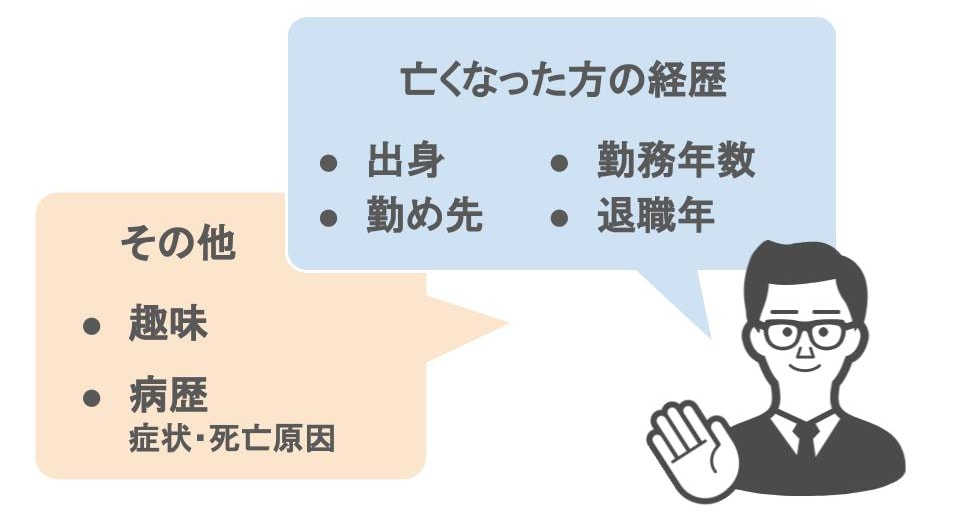

そして調査官から、亡くなった方の経歴・趣味・病歴・死亡原因などを質問されます。

その際、多くの相続人の方は、「亡くなったお父さんやお母さんの病歴や趣味なんか聞いて、一体何の意味があるの?」という風に感じると思いますが、実はもう既にこの時点から、調査官は伏線を張り巡らせているんです。

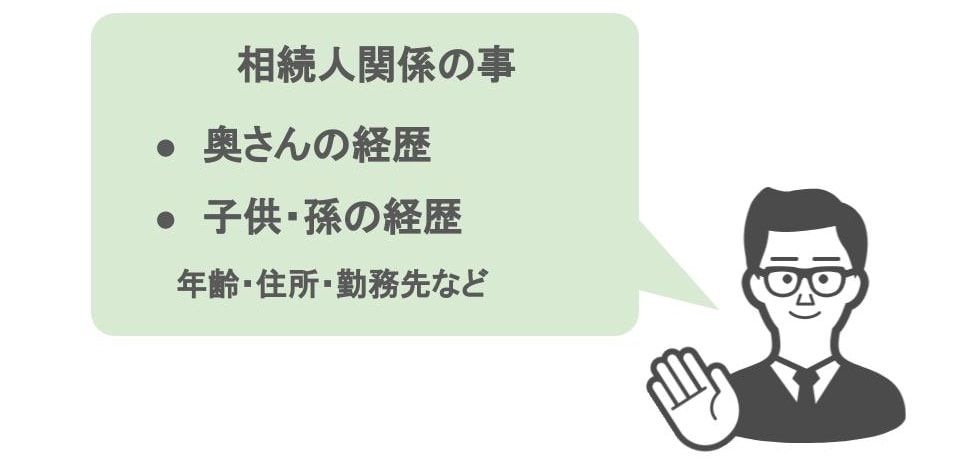

亡くなった方に関する質問が終われば、 次は相続人であるあなたや、あなたの家族について、現在の年齢や住所地、勤務先などを聞きます。

この税務調査における調査官の質問に関しては、以前の記事で解説しておりますので、是非ご覧になってみて下さい。

ⅲここから一気に税務調査が厳しくなります

さて、税務調査官からすると、ここまでが調査における種まきの時間となり、ここからがいよいよ本番のパートとなります。

先ほど張り巡らせた伏線を一気に回収してくるんですね。

調査官は、自宅での調査の前に、

● 亡くなった方や、あなたや他の相続人の方の情報をほぼ調べつくしていますから、

● 先ほどの質問の回答と、調査官が持っている情報の齟齬(そご)を一気に突いてくるんです

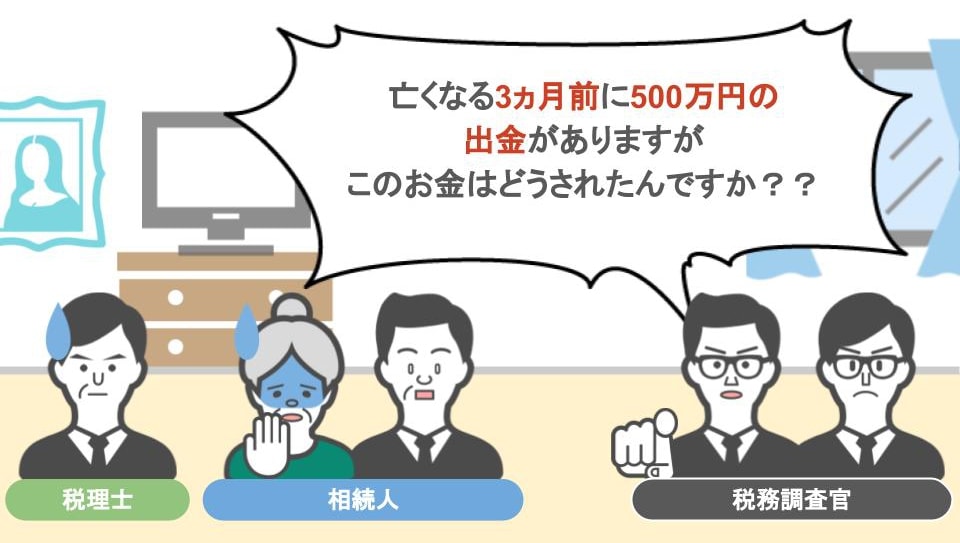

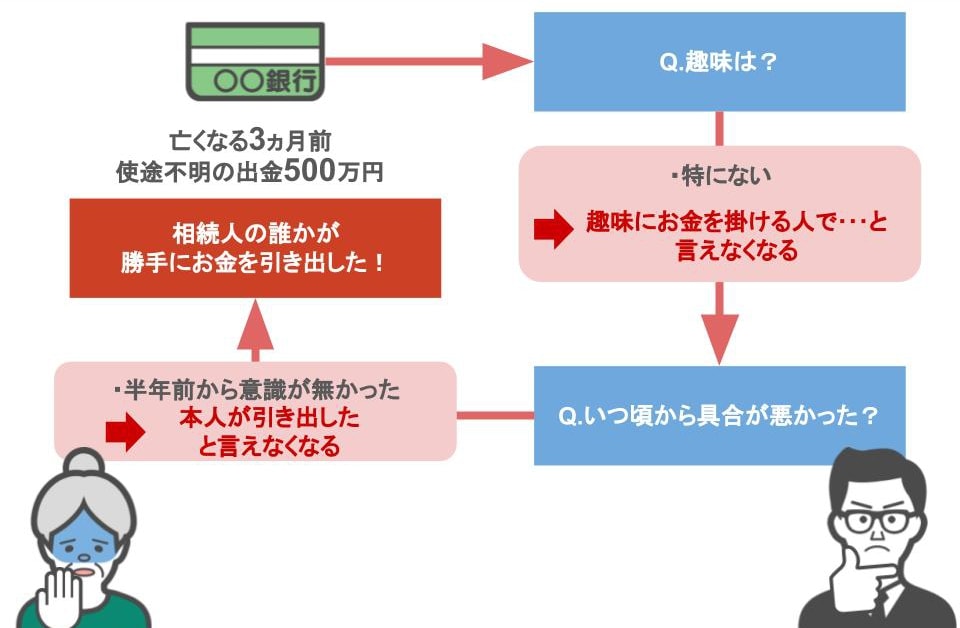

例えば前半の聞き取り段階で、調査官から「亡くなったお父さんはいつ頃から体調が悪かったんですか?」という質問を受けて、「半年前から意識が遠のいていました」と答えていましたら、

本番パートにて「先ほど、亡くなる半年前から意識が遠のいていたと仰っていましたが、亡くなる3ヵ月前に故人名義の口座から500万円が引き出されていますよね?」

「この500万円は何に使ったんですか?」と追及を受ける訳です。

そもそも調査官は、この『追及する部分』を狙って来ていますから、

● 外堀を埋めるように言葉巧みにあなたに質問をし、それに対するあなたの回答を聞き取りながら、

● 最終的に言い逃れが出来ない状況を作り出すんです。

ⅳ聞き取り調査の後は家の中を見て回ります

このような聞き取り調査が終わりますと、次は「家の中を見せて下さい」という申し出が入ります。

国税局の査察調査と違って、税務署の調査は任意調査ですから、家の中を回っている際に「この金庫の中を見せて下さい」と言われても拒否自体は出来るのですが、それはあまりオススメしません。

なぜなら『要求を拒否されるということは、調査官に見られたくないモノが入っている』と先方に思われ、

「この相続人が提出した相続税の申告書の内容は、信用出来ないな」と、その後の調査自体が厳しくなるんです。

ですので、調査官から「〇〇の中を見せて下さい」と言われましたら、拒否することなく「どうぞどうぞ」と見せた方が得策です。

この税務調査に対する相続人の方の心構えについても、以前の記事で話しておりますので、是非ご覧になってみて下さい。

Ⅴ相続税の税務調査では『名義預金』に関する調査も高確率で受ける

また、税務署がいま最も力を入れているのが『名義預金』に関する調査です。

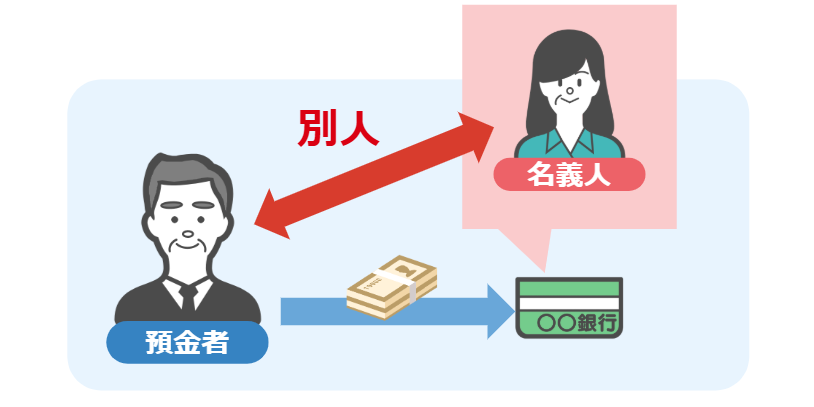

● 預金口座の名義人と、 実際に預金をしている人、これが異なる預金で、

● 贈与をした人が、贈与を受けた人の通帳やカード、印鑑を管理していて、

● 贈与を受けた人が自由にお金を使えないのに、贈与をした人は、あげたはずのお金を自由に使える状態の預金のことを、

● 他の人の名義を使った預金、つまり『名義預金』といいます。

そして『名義預金』に該当すると指摘された預金は、最終的に亡くなった方の財産として相続財産に加えることになります。

この名義預金の調査に関しても、自宅で故人の通帳や印鑑を調べられることになりますが、

その内容を詳しく解説すると長くなりますので、興味のある方はコチラの「名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!」をご覧になってみて下さい。

さて、自宅で行う調査は概ねここまでとなります。

調査自体は早ければお昼には自宅での調査が終了しますが、確認事項がまだ残っていれば、

● 調査官は昼食のために一度外に出て、相続人の方はご自宅等でお昼を食べて、

● そして午後1時から調査の再開となります。

③相続税の税務調査の際は貸金庫にもご用心

午後の調査では、故人の自宅以外を訪問する機会が多いです。

例えば、亡くなった方が貸金庫を利用していた場合ですと、一通り聞き取り調査が終わった後に「貸金庫に行きましょうか」という運びになります。

これは相続人の方が、調査官に対して「貸金庫があります」と伝えた訳ではなく、

● 調査官が事前に銀行調査を行い、

● 亡くなった方の口座から貸金庫の使用料が定期的に差し引かれているのを掴んでいるんですね。

ですので全員で貸金庫に出向き、その貸金庫の「開閉状況」を確認します。

その上で、相続開始後に亡くなった方の貸金庫を誰かが開けていますと、その人は調査官から「何が入っていたのか」と追及を受けることになります。

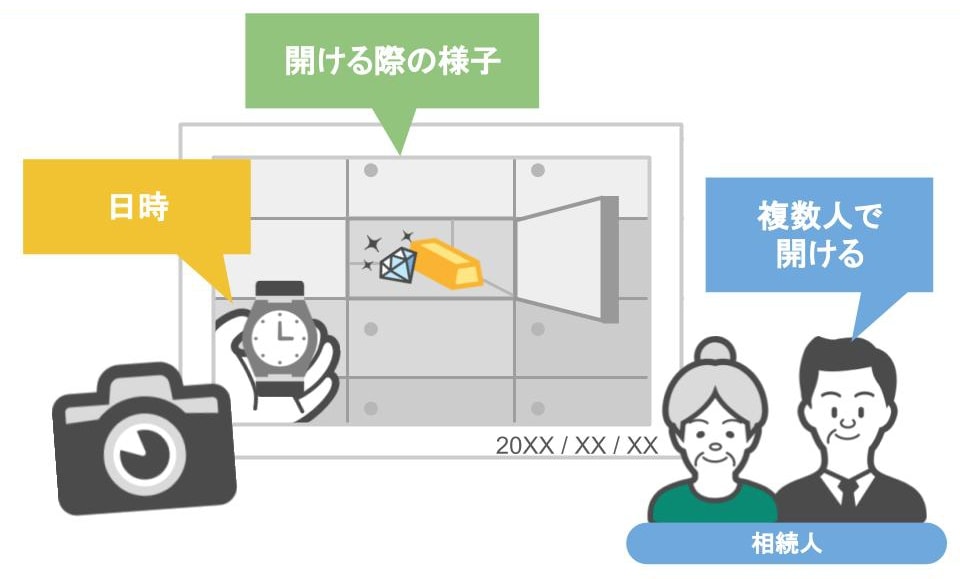

ちなみに、相続人の1人が独断で貸金庫を開けていた場合は、他の相続人から「金目の物を懐に入れたのではないか?」と疑われる事もありますので、貸金庫を開ける際は複数人で開けられた方がいいでしょう。

またその際にはカメラ等で、金庫を開閉した時の日時や、金庫を開ける際の様子を記録しておくと、 後々証拠として活用出来る可能性もありますので、覚えておいて下さい。

④税務調査は事前リハーサルで十分な対応が可能です!

さて、調査は一般的にはこのような流れとなっています。

どうでしょうか?

自分の身に置き換えてみると、いざ税務調査がやって来た際に、キチンとした受け答えが出来るか不安ですよね。

ですが安心して下さい!

この記事で私が一連の流れを説明して来ましたように、相続税の税務調査に関しましては、細かい部分での違いはありますが、大まかな流れというものは大体決まっております。

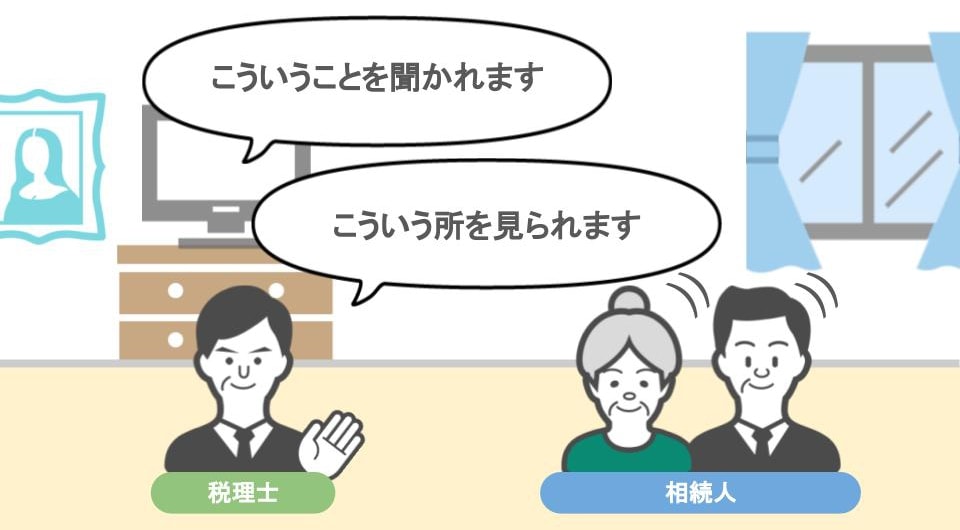

ということは、事前に顧問税理士さんと、税務調査に望む為のリハーサルを行うことが十分に可能なんです!

事前に、どういったことが聞かれるのか、どういう箇所を見られるのかということが分かっていれば、当日もある程度余裕を持って税務調査に望むことが出来ます。

ですのでこの記事を見られている皆さんは、

● 相続が発生した際に、「目の前の相続税の申告書だけを乗り越えれば良い」と考えるのではなく、

● 相続税の申告書を提出した2年後、「今日見てきた様な税務調査が自分の元にもやってくるかもしれない」ということを見越して、出来るだけ相続税に強い税理士さんに相続のご相談をされることをオススメします。